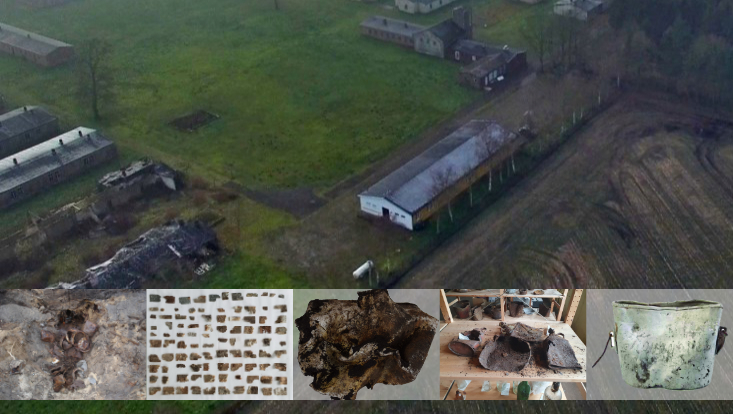

Fund des Monats - Transferprojekt "Citizen Science und Dark Heritage"

Das Stalag Sandbostel und eine Auswahl des zu bearbeitenden Fundmaterials (Foto: Gedenkstätte Lager Sandbostel)

Mit dem Transferprojekt "Citizen Science und Dark Heritage. Die materielle Kultur der archäologischen Ausgrabungen im Kriegsgefangenenlager Stalag X B Sandbostel (Lkr. Rotenburg [Wümme])" haben wir unter Mitarbeit von Citizen Scientists begonnen, das umfangreiche Fundmaterial aus archäologischen Ausgrabungen und Metalldetektorsondierungen des Kriegsgefangenenlagers zu erfassen. Einige der besonderen Funde, die uns Aufschluss zum Alltag der Kriegsgefangenen, aber auch der Wachmannschaften, in dem Lagerkomplex liefern wollen wir an dieser Stelle regelmäßig präsentieren.

Fund des Monats März 2025 – Gasmaske

Abb. 1, Der Fund eines Gasmaskenbehältnis mit Gasmaske aus der „Zahlmeistergrube“ aus dem Verwaltungsbereich des Stalag X B Sandbostel, AG Spurensuche 2005 (Foto: P. Rusch/VFG)

Bei den archäologischen Untersuchungen des ehemaligen Stalag X B Sandbostel konnten mehrere Gasmasken, Gasmaskenbehälter und Gasmaskenersatzteile gefunden werden. Neben Ersatzteilen und einigen Fragmenten konnte bei den Ausgrabungen der AG Spurensuche auch mehrere vollständige Gasmaskenbehälter geborgen werden. In zwei Behältern waren sogar noch die Gasmasken vorhanden. Die metallischen, zylinderförmigen Behälter sind 28 cm hoch und haben einen Durchmesser von 13 cm (Abb. 1). Im Deckel der Gasmaskenbehälter lagerten die Ersatzteile – zwei Klarscheiben von 7 cm Durchmesser (Abb. 2).

Abb. 2, Der Fund von zwei original verpackter Klarscheiben als Ersatzteil für Gasmasken (Foto: L. Annen/GLS).

Die Gasmaskenfunde aus Sandbostel konzentrieren sich nahezu ausschließlich auf die Funde aus der sogenannten Zahlmeistergrube, die im Bereich der Kommandantur angelegt wurde, um dort nach der Befreiung des Lagers durch die Briten das Material aus dem Büro des Zahlmeisters zu entsorgen. Vermutlich handelt es sich bei den Funden, um die Gasmasken von Soldaten aus der Stabskompanie. Diese mussten zwar die Gasmaske als Teil ihrer persönlichen Schutzausrüstung nicht wie die Frontsoldaten als Teil ihres sog. Sturmgepäck permanent am Tragegestell tragen (Abb. 3), aber zumindest einsatzbereit in Reichweite vorhalten. Die Soldaten hatten die Gasmasken also mit in die Schreibstube zu bringen und haben diese wohl nach der Übergabe des Lagers an die Briten zurückgelassen. Als Bürobestandteil wurden die Gasmaskenbehälter dann mit dem restlichen Inhalt des Gebäudes in der Grube entsorgt.

Abb. 3, Angehörige der Stabskompanie des Stalag X B bei der morgendlichen Befehlsausgabe (Foto: unbekannt, nicht datiert, nach Ehresmann 2015, 53)

Funde von Gasmasken und Gasmaskenfragmenten sind auch von archäologischen Untersuchungen an anderen NS-Lagerstandorten bekannt, allerdings sind diese Funde je nach Funktion des Lagers unterschiedlich zu bewerten. Während sie in den Konzentrationslagern und vor allem in den Vernichtungslagern bspw. „Altes Zuchthaus Brandenburg/Havel“ im Kontext der Tötungs- und Vernichtungsmaschinerie stehen, sind sie in den Kriegsgefangenenlagern zunächst im militärischen Kontext der Versorgung der eigenen Truppen mit Schutzausrüstung zu verstehen. Dennoch belegen diese Funde eine Hierarchie zwischen Bewachern und Internierten auf. Während den Bewachern zumindest theoretisch ein ausreichender Schutz gegen Angriffe mit biologischen und chemischen Kampfstoffen zur Verfügung gestellt wurde, wären die Kriegsgefangenen derartigen Angriffen schutzlos ausgeliefert gewesen.

Fund des Monats Februar 2025 – Objekte mit Herzverzierung

Beschriftungen und Verzierungen finden sich auf diversen Fundobjekten aus dem ehemaligen Stalag X B Sandbostel – etwa auf Essbesteck oder Essgeschirr. Ein wiederkehrendes Motiv auf den Funden sind Herzdarstellungen. In einigen Fällen sind die Herzen das zentrale Motiv in anderen Fällen schmückendes Beiwerk einer komplexen Inszenierung.

Abb. 1, Unbekanntes Metallobjekt mit auswendiger Verzierung. Die zentrale Vogelfigur wird durch eine Herz umrahmt (Foto: P. Rusch/UHH).

Eine solche komplexe Inszenierung ist auf einem Metallobjekt (Objekt-ID 13) zu finden, das 2016 bei einer Detektorbegehung gefunden wurde. Das Blechfragment ist sehr dünn (0,1 cm) und leicht (8 g). Es ist 7,9 cm lang und 5,1 cm breit ist. Seine Form und die Verzierung lassen vermuten, dass es sich ursprünglich um ein quaderförmiges Behältnis zum Aufbewahren von kleinen Objekten gehandelt hat, vielleicht ein Zigarettenetui oder eine Tabakdose. An dem Fragment lassen sich eine Hauptfläche und zwei umgeknickte Ränder festmachen. An der Kurzseite des Randes sind Strichverzierung, an der Längsseite kyrillische Buchstaben in die Oberfläche eingebracht worden. Der Schriftzug ist nicht vollständig erhalten geblieben und konnte bisher auch noch nicht eindeutig aufgelöst werden. Die Hauptfläche des Objekts ist ebenfalls stark verziert und mit einer Inschrift versehen worden. Die umlaufende Verzierung bildet eine Art Rahmen für ein mehrteiliges Motiv. Im Zentrum befindet sich ein doppelköpfiger Vogel, vermutlich ein Adler, auf dessen Brust ein kreuzartiges Symbol eingebracht wurde. Links und rechts neben dem Doppelkopf befinden sich die Zahlen 19 und 42, vermutlich das Herstellungsjahr. Das Tier und die Jahreszahlen werden von einem Herzen eingerahmt, das wiederum links und rechts von symmetrischen Mustern flankiert wird. Das Muster besteht aus einer floralen Ornamentik mit Halbmonden oder sichelförmigen Objekten. Über dem Ensemble steht der unsicher zu lesende, serbische Schriftzug in kyrillischen Buchstaben „ЗА ОТАЏБИКУ̇ У̇ РОӢСТВУ“, der sich mit „Für das Vaterland in der Sklaverei“ übersetzen lässt. Bei dieser Inszenierung steht nicht das Herz, sondern der Adler und der Schriftzug und damit die Beziehung des Kriegsgefangenen zu seinem Vaterland im Mittelpunkt.

Abb. 2, Herzmotiv auf einem Henkelmann (Foto: L. Ammen/GLS).

Auf anderen Objekten, die eine Herzverzierungen tragen, steht hingegen das Herz im Mittelpunkt der Inszenierung. So auf einem frisch restaurieren Henkelmann (Objekt-ID: 795). Unter der Schmutzschicht verbarg sich auf der einen Seite der aufwendig eingearbeitete Buchstabe K – vielleicht eine Initiale des Besitzers -, auf der anderen Seite wurde ein Herz, das von einem Pfeil durchbohrt wird, einpunziert. Ob die Verzierungen von derselben Person vorgenommen wurden, ist leider ebenso unklar wie die Gründe für die Motivwahl. Hat der Kriegsgefangene lediglich aus langerweile das Herz in den Henkelmann eingraviert oder hatte er eine bestimmte Person im Sinn?

Abb. 3, Metallobjekt mit einem eingestanzten, unvollständigen Herz (Foto: F. Speier/UHH)

Neben dem Henkelmann wurden aber auch Metallobjekte mit Herzen verziert, deren Nutzen unbekannt ist. So trägt eine 0,15 cm starke Metallplatte, die 4,1 cm lang, 3 cm breit und 3,2 g schwer ist, ein unvollständiges Herzmotiv (Objekt-ID: 661). Der linke Schenkel und die beiden Herzbögen wurden unregelmäßig in das Metall gestanzt. Der rechte Schenkel fehlt. In diesem Fall bleibt neben den Beweggründen für die Motivwahl des Kriegsgefangenen auch unklar, weshalb die Arbeit nicht vollendet wurde.

Abb. 4, Zierende Metallobjekt mit Herzmotiv (Foto: p. Rusch/UHH).

Ein anderes Metallobjekt mit Herzmotiv konnte vollständig zu einem dekorativen Objekt umgestaltet werden (Objekt-ID: 745). Das 0,2 cm starke, 8,5 cm lange, 6,5 cm breite und 16 g schwere Blechobjekt wurde aufwendig bearbeitet. Das obere, wellenförmig ausgeformte Ende erinnert an eine Krone. Die beiden Seiten sind gleichförmig mit verschiedenen Winkeln ausgeformt worden. Der rechte Schenkel ist inzwischen verbogen. Das untere Ende weist einen groben Bogen auf. Auf der Oberfläche wurde der Rand umlaufend mit einer Punzierung versehen. Zentral, aber leicht nach oben versetzt, wurde ein Herz aus dem Blech ausgestochen. Links und rechts neben das Herz wurde zwei symmetrisch ausgeformte Blumen eingeritzt. Deren Stiel kreuzen sich unterhalb des Herzens. Auch in diesem Fall liegen die genauen Beweggründe des Urhebers für die Motivwahl im Dunkeln.

Zwar kann in keinem Fall die genauen Motive und Beweggründe des Urhebers der Herzdarstellung ermittelt werden, aber in allen Fällen kann die Bearbeitung der Objekte und das Einbringen eines Herzmotivs als Akt zur Wahrung der eigenen Identität beziehungsweise zum Ausdrücken der eigenen Identität gesehen werden.

Fund des Monats Januar 2025 – Essgeschirr "Henkelmann"

Bei den Ausgrabungen und Detektorbegehungen im Bereich des ehemaligen Stalag X B Sandbostel wurden und werden immer wieder verschiedene Ess-und Kochutensilien gefunden. Bisher konnten schon über 300 Objekte dokumentiert werden, von den sich die meisten als Schüsseln und Töpfe identifizieren lassen, aus denen die Kriegsgefangenen ihre Mahlzeiten aßen. Eine besondere Unterkategorie der Ess- und Kochutensilien stellen nierenförmige Behältnisse mit einem Tragegriff dar, die sogenannten Henkelmänner (Abb. 1).

Bisher wurden 27 Henkelmänner in die Funddatenbank aufgenommen worden, weitere Funde dieser Art sind zwar bekannt, warten aber noch auf ihre Erfassung in der Objektdatenbank. Hierzu gehören auch die Funde der Dauer- und aktuellen Sonderausstellung. Die geborgenen Henkelmänner sind unterschiedlich gut erhalten geblieben. Viel Unterteile oder auch Töpfe der Henkelmänner sowie der einzige bisher geborgene Deckel, oder auch Pfanne, eines Henkelmanns sind sehr stark korrodiert und/oder beschädigt. Andere Funde sind hingegen sehr gut erhaltenen geblieben. Einige Henkelmännertöpfe konnten auch schon restauriert werden, wobei auch Verzierungen und Beschriftungen der Objekte wieder sichtbar gemacht werden konnten (Abb. 2).

Der Ursprung der Henkelmänner reicht in die Zeit der aufkommenden Industrialisierung zurück. Durch die Trennung des Arbeits- vom Lebensbereich konnten die Arbeiter nicht mehr Zuhause essen. Es musste also einen Weg gefunden werden, die zuhause vorbereitete Nahrung mit zu Arbeit zu nehmen. So wurden für den Transport, aber auch das Erhitzen der Speisen, metallene Behältnisse in unterschiedlichen Größen und Formen genutzt, die aufgrund der angebrachten Henkel bald ihren Namen Henkelmann erhielten. Mitte des 19. Jahrhunderts griff das Militär diese Entwicklung auf. Die Soldaten wurden mit standardisiertem Essgeschirr ausgestattet. Die Varianten reichten dabei von zweiteiligen, ineinander stapelbaren Konstruktionen, die nur aus einem Topf und einer Pfanne bestanden, bis hin zu mehrteiligen Ausführungen aus Topf, Pfanne, Schale und Trinkflasche.

Eine bis heute weitverbreitete Variante aus einem mehrteiligen, nierenförmigen Kochgeschirr mit grüner Lackierung führte die Schweizer Armee im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts ein. Diese Henkelmänner bestanden zunächst aus Stahlblech. Um Gewicht zu sparen und die Kocheigenschaften zu verbessern, wurde das Blech bald durch Aluminium ersetzt. 1931 führte auch die Reichswehr dieses Designs als „Kochgeschirr 31“ als Teil der persönlichen Ausrüstung deutscher Soldaten ein. 1942 wurde das formgleiche „Kochgeschirr 42“ eingeführt, das aber aufgrund der Materialknappheit aus Stahlblech hergestellt wurde. Das neuere „Kochgeschirr 42“ war damit aber nur noch bedingt zum Erhitzen von Speisen geeignet und für den Einsatz im Feld weniger gut geeignet als sein Vorgänger.

Die eigentlich nur für die Wehrmachtssoldaten gedachten Henkelmänner fanden nicht nur in Sandbostel, sondern an in vielen NS-Lagern ihren Weg zu den Kriegsgefangenen und Häftlingen. Das belegen neben den zahlreichen Zeitzeugenberichten und zeitgenössischen Fotos auch die archäologischen Untersuchungen an verschiedenen Standorten immer wieder. Die Behältnisse dienten in den Lagern als Ergänzung und/oder Ersatz der Lagerbestände an Schüsseln und Tellern. Vermutlich wurden dabei aber nicht die gesamten Henkelmänner ausgegeben. Denn es konnten vor allem bzw. fast ausschließlich die Töpfe der Henkelmänner nachgewiesen werden. Die Pfannen der Henkelmänner sind nur sehr vereinzelt dokumentiert. Der gravierende Überschuss an Topffunden ist bei dem Nahrungsangebot, das vor allem aus Suppen bestand, in den Lagern nicht verwunderlich. Die Töpfe fassten einfach mehr Suppe als die Pfannen.

Die Henkelmänner sind allerdings nicht nur Zeugnisse für die Versorgungslage mit Essgeschirr in den NS-Lagern, sondern vor allem für den Umgang der Internierten mit (überlebens-)wichtigen Objekten. Die zum einen als persönlicher Besitz markiert wurden, zum anderen aber auch individualisiert wurden, um die eigene Identität zu wahren und zu stärken. In den Beständen der Gedenkstätte Lager Sandbostel befindet sich ein Henkelmann, der diese beiden Aspekte eindrucksvoll verdeutlicht.

2006 bargen die Ausgräber der AG Spurensuch einen Henkelmann mit einer sehr interessanten und wechselhaften Objektbiographie, von der die Vielzahl an Markierungen und Verzierungen zeugen (Abb. 4). Auf der Vorder- und Rückseite des eingezogenen Halsrand wurden kyrillische Buchstaben eingeritzt. Die bisher noch nicht eindeutig gelesen werden konnten. Die vorläufige Lesart ist für die Vorderseite „CAM(г)A 24(0)4“ und für die Rückseite „CAM(д)A“. Am Bauch des Topfes sind eingestanzte Zahlen, kyrillische Buchstaben sowie eine eindrucksvoll gearbeitet Landschaftsdarstellung finden. Einer der eingestanzten Schriftzüge auf der Vorderseite des Henkelmanns kann als „ПAHKO“ (transkribiert PANKO) gelesen werden. Es handelt sich vermutlich um den Namen eines der Besitzer des Topfes. Weitere kyrillische Schriftzüge auf der Rückseite lassen vermuten, dass der Topf mehrere Besitzer hatte. Die genauen Gründe für die Weitergabe des Henkelmanns – Tod oder Verlegung – konnte bisher nicht geklärt werden und ist vermutlich auch nicht mehr möglich.

Der Fund sticht aber vor allem wegen der aufwendigen Arbeit auf der Rückseite des Topfes heraus. Eingerahmt von einer Zierlinien ist Darstellung einer Landschaft oder eines Gehöfts zu sehen. Das Motiv besteht aus drei Häusern und drei Bäumen, vor denen ein Zaun steht. Aus dem Schornstein des größten Hauses steigt Rauch auf. Über dem Rauch sind zwei Vögel auszumachen. Im Vordergrund befindet sich ein Gewässer, an dessen Ufer zwei Steine liegen, und im Hintergrund ein Gebirge, aus dem der Fluss zu entspringen scheint. Am unteren rechten Rand des Bildes ist die Jahreszahl 1941 einstanzt worden. Es lässt sich ausgiebig darüber spekulieren, ob der Künstler hier seine Heimat oder einfach einen Sehnsuchtsort verewigt hat. Sicher ist hingegen, dass der Urheber dieser Arbeit uns einen einmaligen Fund hinterlassen hat.

Fund des Monats Dezember 2024 – Reibe

Foto: Fabian Speier

Der hier abgebildete Fund wurde bei einer Detektorbegehung im Bereich des ehemaligen Oflags gefunden. Es handelt sich um etwa 8 x 4 cm großes und 8 g schweres Metallobjekt, in das in neun parallel verlaufenden Reihen etwa 50 unregelmäßig gearbeitete Löcher eingearbeitet wurden. Aus den bisher erfassten historischen und archäologischen Quellen der Gedenkstätte Lager Sandbostel sind keine vergleichbaren Objekte bekannt, weshalb die genaue Funktion des Objekts nicht bekannt ist. Allerdings erinnern die Größe, Form und Ausarbeitung an eine Küchenreibe, wenn auch an eine sehr grob gefertigte.

Foto: Fabian Speier

Aus Forschungen zu anderen NS-Lagern vor allem aus Brandenburg ist bekannt, dass Metallobjekte unter anderem Essgeschirr bearbeitet und durchlocht wurden, um so Siebe oder Reiben herzustellen. Da es sich bei dem Objekt aus Sandbostel um ein sehr flaches Stück Metall handelt, das über keine Seitenränder verfügt, ist eine Funktion als Sieb eher unwahrscheinlich. Die scharfkantigen Ausfransungen auf der Unterseite sprechen eher für eine Reibe.

Wer dieses Objekt in welchem Kontext in dem Bereich des ehemaligen Oflag genutzt hat, lässt sich zwar nicht abschließend klären, aber wahrscheinlich nutzen Kriegsgefangene die Reiben zum Zerkleinern von Nahrung wie Kartoffeln und Rüben, um sie leichter zu garen und bekömmlicher zu machen, wie vergleichbare Funde aus dem KZ Sachsenhausen oder dem Zwangsarbeiterlager in der Köpenicker Straße in Berlin Rudow zeigen.

Literatur:

- J. Haubold-Stolle/Th. Kersting/Cl. Theune/Chr. Glauning/A. Riedle/F. Schopper/K. Wagner/A. Drecoll (Hrsg.), Ausgeschlossen. Archäologie der NS-Zwangslager [Ausstellungskatalog] (Berlin 2020).

- Th. Kersting, Lagerland. Archäologie der Zwangslager des 20. Jahrhunderts in Brandenburg – Eine Einführung (Berlin 2022).

Fund des Monats November 2024 – Essbesteck

Bei den verschiedenen Ausgrabungen und Detektorbegehungen des Stalags X B wurden 86 Besteckteile gefunden. 13 Funde waren zwar unvollständig oder stark beschädigt. Sie konnten aufgrund der erhaltenen Griffpartien aber zumindest als Löffel oder Gabel angesprochen werden. Die Mehrzahl von 73 Funden lässt sich dafür eindeutig als Messer, Gabel oder Löffel identifizieren. Bei zwei Messerfunden handelt es sich um Klappmesser, die zur Kategorie Militaria/militärische Ausrüstung zu zählen sind, somit besteht der bisher erfasste Bestand an Essbesteck im ehemaligen Kriegsgefangenenlagerareal vier Messer, zehn Gabeln und 57 Löffel.

Die hohe Anzahl an Besteckfunden und der große Anteil an Löffeln innerhalb dieses Fundspektrums decken sich mit Erkenntnissen aus anderen NS-Lagern. Löffelfunde in unterschiedlichsten Ausführungen sind allgegenwärtig und gelten einigen Forschenden daher als das lagertypische Fundstück schlechthin. Erklärt wird der Überschuss an Löffeln damit, dass der Besitz von einem Gefäß und einem Löffel unentbehrlich für die Nahrungsaufnahme war, den Gefangenen und Internierten aber zugleich der Besitz von Gabeln und vor allem Messern als potenzielle Waffe verboten war.

Der Fund eines einzelnen Essbesteckteils scheint auf den ersten Blick unbedeutend. So belegt ein Einzelfund zunächst nur die Anwesenheit eines Individuums, sagt aber noch nichts über dessen Besitzer – Häftling/Gefangener, Teil der Wachmannschaft oder Zivillist – aus. Eine Fundkonzentration von Löffeln kann immerhin als Indiz für die Verpflegung einer größeren Anzahl an Menschen an einem Ort und im Falle der Erforschung des NS-Systems für die Existenz eines Lagers gewertet werden. Die eingehendere Auseinandersetzung mit der Fundgattung liefert dann aber doch aufschlussreiche und interessante Hinweise auf die Versorgungslage des Lagers und der internierten Personen, wie die drei nachfolgenden Beispiele aus dem Fundus der Gedenkstätte Lager Sandbostel zeigen werden.

Im Sommer 2006 wurde eine nahezu vollständige Gabel aus Aluminium bei einer Detektorbegehung im ehemaligen Oflag-Bereich gefunden. Es sind die vier Zinken, dir Löffelschale, auch Schiff genannt, und ein Großteil des Stiels erhalten geblieben. Die Gabel misst 7,6 x 2,8 x 0,3 cm und wiegt 5,2 g. Auf der Griffpartien sind drei Markierungen zu erkennen: Jeweils in einem Kreis die Buchstaben "HRE" und die Jahreszahl „1939“ und mittig dazwischen befindet sich der Reichsadler mit Hakenkreuz mit der Inschrift "WaA 101". Die Inschrift WaA 101 belegt die Prüfung und Ausgabe des Bestecks durch das (Heeres-)Waffenamt. Die Buchstaben HRE verweisen auf die Firma Heinrich Ritter, Esslingen (auch Ritter Aluminium) als Hersteller und die 1939 auf das Produktionsjahr. Dieser unscheinbare Fund kann also hilfreiche Aussagen zur Wirtschaftsgeschichte des Dritten Reichs speziell zum Versorgungswesen der Wehrmacht liefern.

Ein weiterer Besteckfund entstammt aus einer Detektorbegehung im Herbst 2016. Hierbei konnte der ehrenamtliche Sondengänger die Griffpartie einer Gabel oder eines Löffels bergen. Der Fund misst 13,9 x 2,3 x 0,3 cm und wiegt 13 g. Er weist neben starken Abnutzungsspuren beidseitig verschiedene Ritzungen und Punzierung auf. Am Griffende ist in kyrillischer Schrift das Wort: "Паша" („Pascha“) zu lesen. Hierbei handelt es sich gegebenenfalls um den Namen oder eher den Spitznamen des Besitzers. Die genauen Beweggründe für das Verzieren des Besteckgriffs wird ungeklärt bleiben: Wollte der Besitzer lediglich sein Eigentum markieren und so vor Diebstahl schützen oder sehen wir den Versuch sich seine eigene Identität zu vergegenwärtigen und zu bewahren? Auf jeden Fall wird das Schicksal der Kriegsgefangenen durch den Fund der Anonymität entzogen und personalisiert. Zudem zeugt die Nutzung eines so beschädigten und stark abgenutzten Stiels von einer schlechten Versorgungslage der Kriegsgefangenen mit etwas für uns so banalen wie Essbesteck.

Als letztes soll stellvertretend für eine Gruppe von ähnlichen Funden der Fund eines Löffels mit gebogener Griffpartie vorgestellt werden. Die Auswertung der Ausgrabungen und Detektorbegehungen haben bisher 41 Löffelfunde nachgewiesen, deren Griffpartien entweder stark verbogen oder abgebrochen waren oder sogar ganz fehlten. Solche Funde verteilen sich zwar über das gesamte Areal des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers, dennoch ist eine Konzentration im Bereich des ehemaligen Marlags auffällig. Hier wurden KZ-Häftlinge eingepfercht, die am Ende des Zweiten Weltkriegs auf einem Todesmarsch durch Norddeutschland Sandbostel erreichten. Die Nutzung von absichtlich beschädigten Löffeln ist durch historische und archäologische Untersuchungen für vielen Konzentrationslager belegt. KZ-Häftlinge verbogen ihre Löffel oder entfernten deren Stiel, damit die Löffelschale leichter in der Hosentasche aufbewahrt und Verlust geschützt werden konnte. Ob alle Funde von beschädigten Löffeln im Stalag X B KZ-Häftlingen gehört haben, lässt sich nicht feststellen. Vielleicht haben auch Kriegsgefangene ihre Löffel auf diese Weise aufbewahrt und gesichert. Denn auch für sie hatte die Löffel eine große Bedeutung, wie das Zitat eines italienischen Zivilinternierten zeigt: „Jeder zieht sich in sein eigenes Eckchen zurück, um andächtig seine Suppe zu essen. Jeder Löffel voll bedeutet ein bisschen Wärme und ein Stückchen Kraft für die ausgehungerten Körper.“

Die kurze Betrachtung der Fundgattung „Essbesteck“ verdeutlicht, dass auch auf den ersten Blick unscheinbare Funde helfen können, die wirtschaftliche Organisation des NS-Regimes zu erforschen, die Versorgungslage, d.h. vor allem die Mangelversorgung, von Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen und deren Umgang damit zu untersuchen und individuelle Handlungen der Internierten zur Markierung und Verzierung ihres persönlichen Besitzes zu dokumentieren.

Literatur:

Thomas Kersting, Lagerland. Archäologie der Zwangslager des 20. Jahrhunderts in Brandenburg (Berlin 2022).

Andreas Ehresmann (Hrsg.), Das Stalag X B Sandbostel. Geschichte und Nachgeschichte eines Kriegsgefangenenlagers [Katalog Dauerausstellung Sandbostel] (München/Hamburg 2015).

Fund des Monats Oktober 2024 – Die Blendax-Deckel

Im Lager Sandbostel wurde zur Zahnpflege neben der im letzten Monat vorgestellten Zahnseife auch die uns heute geläufigere Zahnpasta verwendet. So wurden bei den Ausgrabungen der AG Spurensuche im August 2006 im Bereich des ehemaligen Oflags vier auffallend blaue Deckel mit Gewinde aus Kunststoff geborgen (Abb. 1). An einen dieser Deckel schloss sich noch der Rest der metallenen Tube an, in der sich noch etwas Zahnpasta befand (Abb. 2). Dank des Schriftzugs auf den Deckeln konnten die Funde auf Anhieb der Marke Blendax zugewiesen werden.

Auch bei den Ausgrabungen im ehemaligen Sonderlager etwa 2 km südwestlich des Hauptlagers im Jahr 2022 konnte ein Deckel mit der Aufschrift Blendax aus einer Abfallgrube geborgen werden. Allerdings war dieser Deckel weiß (Abb. 3).

Die Blendax-Deckel sind 0,8 cm hoch, haben einen Durchmesser von 1,5 cm und wiegen 0,5 g. Der Fund mit den Resten des Tubenköpers misst insgesamt 2,6 x 2,2 x 1,4 cm und wiegt 1,5 g.

Dass in dem Lagerkomplex von Sandbostel Zahnpastadeckel der Marke Blendax gefunden wurden, scheint auf den ersten Blick nicht weiter überraschend. Blendax war in den 1930ern und während des Zweiten Weltkriegs mit 43,5 Millionen Tuben pro Jahr einer der größten europäischen Produzenten von Zahnpasta war. Allerdings sind bei archäologischen Untersuchungen bisher erst wenige Deckel und Tuben geborgen worden, etwa bei den Untersuchungen eines Laubenganghauses in Dessau-Törten, das 1930 unter der Leitung des Bauhausdirektors Hannes Meyer errichtet worden ist (Rösch et al. 2020), oder im Zuge der archäologischen Maßnahmen bei der Verlegung der EUGAL-Pipeline in Brandenburg, wo ein Zwangsarbeiterlager der Deutschen Sprengchemie in Hohensaaten untersucht worden ist (Kersting 2022, 284–286).

Blendax war ursprünglich ein Tochterunternehmen des Mainzer Reinigungsmittelherstellers Werner & Mertz. 1931 übernahm die Firma den Zahnpastahersteller Dr. Hittel aus Breslau. Ein Jahr später wurde dann die Marke Blendax eingeführt und bald passte das Unternehmen seinen Namen an sein Produkt an. Die Produktion der metallenen Zahnpastatuben mit den Kunststoffdeckeln lief in Mainz im Jahr 1933 an. Ab diesem Jahr begann die Firma zu prosperieren. Sie profitierte dabei zumindest indirekt vom NS-System, indem sie in Mittel- und Osteuropa neue Produktionsstandorte aufbauen, hier seine Absatzmärkte ausweiten und auf die Leistungen von Zwangsarbeitern zurückgreifen konnte.

Mit Kriegsende brach die Produktion komplett ein, aber 1949 wurde sie in Mainz wiederaufgenommen und Blendax stieg in den 1950er Jahren zum europäischen Marktführer für Zahnpasta auf. Im Jahr 1987 wurde das Unternehmen von Procter & Gamble aufgekauft und die Marke Blendax kurz darauf eingestellt. Andere Marken aus demselben Haus wie Blend-a-med werden aber noch weiter produziert.

Die Funde der blauen Blendax-Deckel zeigen, dass zumindest einige Insassen im Bereich des ehemaligen Oflag Zugang zu Zahnpflegeprodukten aus deutscher Produktion hatten. Ob es sich hierbei um Hygieneartikel handelt, die von der Lagerverwaltung ausgegeben worden sind, oder wahrscheinlicher um Produkte, die von den Insassen mit Lagergeld in der Lagerkantine erworben wurden, lässt sich nicht abschließend klären. Auf jeden Fall zeugen diese Funde davon, dass die Kriegsgefangenen Wert auf Zahnpflege legten.

Der weiße Blendax-Deckel aus einer Abfallgrube des ehemaligen Sonderlagers zeugt zwar ebenfalls vom Bedürfnis nach Zahnhygiene, wirft darüber hinaus aber weitere Fragen auf. Zum einen die banale Frage, wieso dieser Deckel weiß ist, und nicht blau. Ist die abweichende Deckelfarbe ein Hinweis auf eine andere Produktvariante, einen anderen Produktionsstandort oder Produktionszeitpunkt oder einen Mangel an Produktionsmitteln (fehlende Farbstoffe für die Deckel)? Zum anderen stellt sich die Frage nach dem Nutzer der Zahnpasta. Gehörte die Tube einem Kriegsgefangenen, der zur Strafe wegen eines Verstoßes gegen die Lagerordnung zur Arbeit im Moor gezwungen wurde, und auch hier seine persönliche Zahnpflege nicht vernachlässigen wollte? Oder wurde die Zahnpasta zur Pflege der an Typhus erkrankten KZ-Häftlinge verwendet, die nach der Übergabe der Lagerleitung an die Kriegsgefangenen im April 1945 im Sonderlager untergebracht worden sind?

Wahrscheinlich lassen sich nie alle Fragen um die Blendax-Deckel aus dem Stalag X B Sandbostel beantworten, dennoch belegen die Funde der Blendax-Deckel sowie der Zahnseifendosen von Gibbs aber auch die Funde von Zahnbürstenfragmente das Bedürfnis der Kriegsgefangenen nach persönlicher Zahnhygiene, aber auch die unterschiedlichen Vorlieben dieses Bedürfnis zu befriedigen.

Literatur:

- Kersting 2020: Thomas Kersting, Lagerland. Archäologie der Zwangslager des 20. Jahrhunderts in Brandenburg – Eine Einführung (Berlin 2022).

- Rösch et al. 2020: Felix Rösch, Hannes Buchmann, Timo Feike, Katharina Hindelang und Katja Liebing, Bauhaus Ausgraben:Archäologische Untersuchungen an einem unter Hannes Meyer errichteten Laubenganghaus in Dessau-Törten. In: F. Jürgens/U. Müller (Hrsg.), Archäologie der Moderne. Standpunkte und Perspektiven. Sonderband Historische Archäologie 2020 (Onlineversion), 387–450. DOI: doi 10.18440/ha.2020.121

Fund des Monats September 2024 – Die Zahnseifendosen

Foto: P. Rusch (UHH); L. Ammen (GLS)

Drei auf den ersten Blick unscheinbare Funde belegen, wie wichtig die Zahnhygiene der Soldaten während des Zweiten Weltkriegs war und wie unterschiedlich die Zahnpflegeprodukte der unterschiedlichen Truppen waren.

Bei Detektorbegehungen in den Jahren 2009 und 2016 konnten drei Dosendeckel aus Aluminium geborgen werden. Alle drei Behälter sind zwar unterschiedlich stark verformt, haben aber einen Durchmesser von 5 Zentimeter und eine Höhe von etwa 1 Millimeter. Auf allen Deckeln befinden sich Beschriftungen. Auf einem Deckel lassen sich die Worte „Savon Dentifrice Supérieur Paris France (...) 40" erkennen. Die anderen beiden Deckel tragen als Aufschrift den Markennamen „Gibbs Dentrifice“. In einem Fall ist der Markenname einfach ausgeschrieben, im anderen Fall ist der Markenname aufwendig als Markenlogo gestaltet worden. Der Buchstabe „G“ wurde groß aufgebracht und mit Wellenlinien verziert worden. Die Buchstaben „IBBS“ sind in das große G eingebunden und über dem Buchstaben noch die Worte „Savon Dentifrice“ eingeprägt worden. Damit stammen zumindest zwei der drei Dosendeckel von Zahnseifen der zeitgenössischen Marke Gibbs Dentifrice aus Großbritannien

Zahnseifen sind ein Vorgänger der heutigen Zahnpasten. Zahnseife kann in flüssiger und fester Form hergestellt werden. Die feste Form ermöglichte es, Zahnseife leicht zu portionieren und zu transportieren. Für die Zahnreinigung wurde die angefeuchtete Zahnbürste so lange auf der Seife hin- und herbewegt, bis sich ausreichend Schaum bildete.

Der Gedanke, sich die Zähne mit Pulver zu reinigen, ist schon seit der Antike bekannt. Bereits Plinius der Ältere beschreibt ihren Gebrauch und führt die Bezeichnung Dentrificium - ein Mittel zum Abreiben der Zähne - ein. In der Neuzeit kommen dann auch Zahnseifen auf, erst vor allem in flüssiger und seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vermehrt in fester Form. 1857 beginnt der Apotheker Adolf Heinrich August Bergmann (1799–1858) mit der industriellen Produktion von Zahnseife.

In England produzierte der Familienbetrieb „D & W Gibbs“ schon länger eine eigene flüssige Zahnseife, als 1906 Geschäftspartner darum baten, eine feste Zahnseife für den französischen Markt zu entwickeln. Die Zahnseife der Firma Gibbs wurde durch den Anis-Geschmack und die runde Dose mit dem Firmenlogo bekannt und sehr erfolgreich. Dieser Erfolg führte dazu, dass die feste Zahnseife einige Jahre später unter dem Namen “Gibbs French Dentifrice” in Großbritannien eingeführt wurde und hier zum Marktführer aufstieg. Im Ersten Weltkrieg gehörte Zahnseife zur Standardausstattung der britischen Truppen und eine Packung der Marke Gibbs konnte sogar bei archäologischen Untersuchungen der britischen Stellungen am Mont-Chatte bei Reims (Frankreich) nachgewiesen werden. Die Soldaten schätzten aber nicht nur die gesundheitliche Wirkung und den frischen Geschmack der Zahnseife, sondern auch ihre reinigende Eigenschaft als Politur für Knöpfe und Abzeichen.

Werbeplakat für Gibbs Dentifrice von 1923 (Unilever Archive, GB1752.SDC/62/2/42/98)

Die Zahnseife von Gibbs blieb in England auch nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg durch sein erfolgreiches Marketing erfolgreich, verlor aber seit dem Ende der 1950er durch den Erfolg von Zahnpasta Marktanteile und wurde 1975 eingestellt.

Die Funde der Zahnseifendosen aus dem Stalag X B Sandbostel zeigen die Bedeutung der Zahnhygiene auch in Kriegsgefangenschaft. Durch die Inschriften auf den Dosendeckeln lassen sich die Produkte im Idealfall nicht nur einer bestimmten Nationalität zuweisen, sondern auch einer bestimmten Marke, sodass wir mehr über die Kriegswirtschaft der einzelnen Länder und die Versorgung der Soldaten der einzelnen Armeen erfahren können. So scheinen, die britische – vielleicht auch französische – Soldaten mit fester Zahnseife in Dosen ausgestattet worden zu sein, die im Gegensatz zu Zahnpasta aus der Tube unempfindlicher für äußere Einflüsse war.

Die Funde werfen aber auch neue Fragen auf: Ist die Zahnseife mit den Kriegsgefangenen in das Lager gekommen oder kam sie durch die Carepakete ins Lager? Hatten die Soldaten durchgehend ihr präferiertes Produkt zur Verfügung oder mussten sie sich an Produkte, die ihnen die Deutschen gaben, gewöhnen? Und wurden die Dosen nur für die Aufbewahrung von Zahnseife verwendet oder wurden in ihnen andere persönliche Gegenstände aufbewahrt?

Literaturhinweise:

- Alain Devos/Sébastien Laratte/Nicolas Bollot/G. Fronteau, „Creutes“ et réseaux de défenses dans les paysages de guerre, exemple du Mont-Chatte (Hermonville, France). Revue de géographie historique 14-15 [Impacts environnementaux et approches spatiales de la Grande Guerre], 2019, 1–18. DOI: 10.4000/geohist.646.

- Rhys Watson, Dental officers awarded the Military Cross in the Second World War. British Dental Journal 230, 2021, 473–476. DOI: https://doi.org/10.1038/s41415-021-2786-5.

- Gibbs Dentifrice. Online-Archiv der Firma Unilever. URL: https://www.archives-unilever.com/explore/search/search/media-type:documents--brand:gibbs-dentifrice (Abrufdatum: 05.09.2024).

- Museum Sybodo. Medizinische Instrumente und Geräte der Krankenpflege. Homepage der medizinhistorischen Privatsammlung von Dr. med. Henri Kugener. URL: https://www.kugener.com/de/zahnheilkunde/60-artikel/3297-zahnseife-5.html (05.09.2024).

Fund des Monats August 2024 – Die Kriegsgefangenenmarken

Mit 83 Einträgen bilden die Kriegsgefangenenmarken nicht nur die größte, sondern auch die wichtigste Fundgruppe aus dem Stalag X B Sandbostel. Die meisten Marken wurden bei Detektorbegehungen gefunden, einige aber auch bei Ausgrabungen. Die Funde sind bis auf wenige Ausnahmen nur fragmentarisch und mehr oder weniger stark korrodiert erhalten geblieben. Leider lässt sich im Einzelnen nicht mehr rekonstruieren, auf welchen Weg die Kriegsgefangenenmarken ihren Weg in den Boden fanden.

Die vollständigen Marken bestehen aus einem 0,1 cm dünnen Blech, sind 6 x 4 cm groß und wiegen ca. 14 g. Sie weisen eine Sollbruchstelle und drei Durchbohrungen auf. An den beiden Durchbohrungen an der oberen Längsseite wurde eine Schnur oder Ähnliches angebracht, um die Marke um den Hals tragen zu können. Die Durchbohrung im Eckbereich der unteren Längsseite diente dazu, die abgetrennten Hälften auf einer Schnur oder einem Draht aufzureihen und einsammeln zu können. Wenn der Träger einer Marke starb, wurde diese entlang der Sollbruchstelle getrennt. Die obere Hälfte verblieb bei dem Leichnam, die untere Hälfte wurde zur Erfassung des Toten eingesammelt und verwahrt.

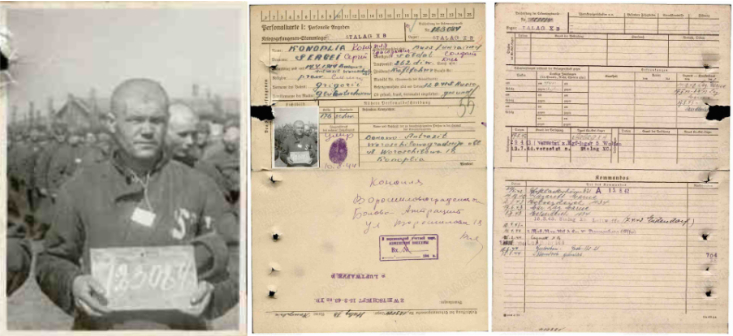

Die Kriegsgefangenenmarken dienten der Identifizierung und Verwaltung der Insassen in den Lagern. Jeder Kriegsgefangene erhielt bei der Erstaufnahme eine Kennmarke mit einer laufenden Nummer sowie der Kennung des Stalag. Anschließend wurden die Gefangenen fotografiert und zwei Karteikarten zu den persönlichen und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen (Personalkarte I und II) angelegt.

Für die Forschung, die Vermittlungsarbeit und besonders für die Angehörigen der ehemaligen Kriegsgefangenen stellen die Erkennungsmarken wegen ihrer Inschriften daher eine bedeutende Quelle dar. Unter Umständen lassen sich diese unscheinbaren Funde einem einzelnen Kriegsgefangenen zuweisen. Im Fall von sowjetischen Kriegsgefangenen, die entgegen der Genfer Konventionen nicht immer registriert wurden, kann mit der Kennung des Stalags und der eingeprägten Nummer mit Glück auf der Homepage von memorial.ru die zugehörige Personalkarte samt Foto recherchiert werden und so der Fund mit dem Leben einer Person verknüpft werden. So konnte die Gedenkstätte Lager Sandbostel mit Hilfe der auf dem Foto erkennbaren Lagerkennung „123084 X B“ von Sergei Konoplja dessen weiteres Schicksal recherchieren. Sergei Konoplja starb am 10.08.1944 im Lazarett Rohsten bei Nienburg an Tuberkulose.

In Zukunft sollen alle Kriegsgefangenenmarken, die im Bereich der Gedenkstätte Lager Sandbostel gefunden werden, in der Datenbank erfasst werden, um so die Recherche nach den Personen hinter den Funden und deren Schicksal voranzubringen.

Fund des Monats Juli 2024 – Die Kaffeemühle aus der "Zahlmeistergrube"

Als einer der ersten Funde einer archäologischen Untersuchung im ehemaligen Stalag X B Sandbostel kam das Oberteil einer Kaffeemühle zutage, das Brandspuren aufwies und stark korrodiert war. Nach der Restaurierung sind die Handkurbel und vor allem die Teile des Mahlwerks wieder in einem guten Zustand.

Der Fund wurde von der AG Spurensuche im Jahr 2005 aus einer rechteckigen 2 mal 1,8 Meter großen und 80 Zentimeter tiefen Grube geborgen. Die Grube lag außerhalb des Lagerzauns des ehemaligen Vorlagers in unmittelbarer Nähe eines Weges zwischen der Kommandantur und der Zahlmeisterei. Neben der Kaffeemühle fanden die Ausgräber noch eine silberne Kaffeekanne und weiteres Essgeschirr wie Teller, Becher und Tassen. Außerdem lagen in der Grube noch Militaria wie Helme und ein Gasmaskentornister sowie eine Reihe an Büroutensilien vor allem Papiere, Aktenordner, Tintenfässer, Stempel, Locher, aber auch Fragmente einer Schreibtischlampe und Reste einer Tischuhr. Wegen der Zusammensetzung der Funde und der Lage der Grube bezeichneten die Ausgräber sie als „Zahlmeistergrube“. Die Brandspuren an den Funden und in der Grube zeigten, dass die Objekte gezielt in der Grube verbrannt worden sind. Wahrscheinlich wurde hier nicht mehr benötigtes Material nach der Befreiung des Lagers durch die britischen Truppen gezielt entsorgt.

Aufgrund des Durchmessers von 10 Zentimeter ist die Kaffeemühle den sogenannten Schossmühlen zuzuordnen. Im Gegensatz zu Tischmühlen waren Schossmühlen kleiner und mussten nicht auf eine Unterlage angeschraubt werden, um den Kaffee zu zermahlen, sondern konnten dafür zwischen den Beinen gehalten werden. Daher stammt auch der Name Schossmühle. Meist besitzen diese Kaffeemühlen einen Körper aus Holz. Im Fall der Kaffeemühle aus der „Zahlmeistergrube“ ist der hölzerne Körper vermutlich verbrannt und daher nicht mehr erhalten.

Der Fund des Kaffeemühlenfragments kann uns in Verbindung mit dem restlichen Essgeschirr Auskunft über die Versorgungslage der Menschen in der Lagerverwaltung geben. Im Gegensatz zu den Kriegsgefangenen stand ihnen nicht nur qualitativ hochwertigeres Essgeschirr zur Verfügung. Zudem hatten sie Zugang zu Nahrungsmitteln, die während des Krieges als Luxusgut galten. Denn mit Kriegsbeginn war der Import von Bohnenkaffee nach Deutschland nahezu komplett zum Erliegen gekommen. Die wenigen Mengen an verfügbaren Bohnenkaffee wurden rationiert. Echter Kaffee wurde durch Ersatzkaffee wie „Kornkaffee“ ersetzt. Trotz dieses Engpasses konnten das Verwaltungspersonal Bohnenkaffee beziehen, mahlen und aus gutem Geschirr trinken.