Die Lehrsammlung des Instituts der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie

Die Lehrsammlung der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie wurde mit Begründung des Faches an der Universität Hamburg ins Leben gerufen. Sie besteht aus Ankäufen, Dauerleihgaben, insbesondere des Archäologischen Museums Hamburg-Harburg, und kleinen privaten Sammlungen. Es finden sich neben Originalen und angekauften Repliken auch Objekte, die im Rahmen der experimentellen Archäologie gefertigt wurden. Die Lehrsammlung ist zwar nicht so groß, birgt aber trotzdem das eine oder andere Kleinod. Sie wird auch heute weiterhin vergrößert, teils durch Schenkungen, teils durch Repliken.

Der Sammlungsschwerpunkt liegt im vorgeschichtlichen Material, insbesondere der Steinzeiten Norddeutschlands. Zudem haben auch einige Objekte aus anderen Teilen der Welt ihren Weg in diese Sammlung gefunden. Die Lehrsammlung umfasst natürlich auch einige typologisch relevante Fundstücke aus den vor- und frühgeschichtlichen Zeitepochen. Die Objekte der Sammlung dienen in erster Linie als Anschauungsmaterial für die Studierenden. So werden sie regelmäßig in Seminaren, Bestimmungs- und Zeichenübungen in die Lehre eingebunden. Im Rahmen einer fortlaufenden Übung wird die Lehrsammlung gerade neu gestaltet und die Objekte von Studierenden in kurzen Artikeln aufgenommen. In Folge wird hier auf unsere Internetseite monatlich jeweils ein ausgewähltes Stück vorgestellt.

Für Kommentare und Fragen immer offen und bei Besuchen wenden Sie sich gerne per Mail an Birte Meller (birte.meller@uni-hamburg).

Fund des Monats - Dezember 2023

Rollenkappenfibeln der Römischen Kaiserzeit (AI1 06-177; AI1 06-178)

von Janina Winter

Aus dem lateinischen fibula wird der Begriff Fibel entlehnt, der als eine Bezeichnung für sogenannte Gewandspangen Verwendung findet, die dem heutigen Prinzip einer Sicherheitsnadel oder Brosche entsprechen.

Auch in der Lehrsammlung ist eine ausgewählte Formenvielfalt zu erkennen. Darunter die beiden Rollenkappenfibeln mit den Inventarnummern AI1 06-177 und AI1 06-178, wobei es sich bei ersterem um eine Replik aus Gips handelt.

Die Fibeln der Gruppe Almgren II (Rollenkappenfibeln) datiert in die Stufe B2 nach Eggers, ca. 50 n. Chr.–150 n. Chr., der Römischen Kaiserzeit.

Besonders die Gleichförmigkeit, wie es auch bei den Exemplaren der Lehrsammlung deutlich wird, sowie die zeitlich und geographisch begrenzte Existenz der Gewandspangen, machen die Rollenkappenfibel zu einer geeigneten archäologischen Leitform.

Werden die beiden Rollenkappenfibeln betrachtet ist feststellbar, dass es sich um aus Bronze hergestellte Objekte handelt, was neben der Verwendung von Messing als typisches Material der Form gilt (Cosack 1979, 29).

Das charakteristische und namensgebende Merkmal der Gewandspangen sind die sogenannten Rollenkappen. Als Rollenkappen werden kleine gebogene Plättchen bezeichnet, die beidseitig des Bügels, lappenförmig über der Spirale liegen und vermutlich die Funktion besitzen die Windungen vor äußeren Einflüssen sowie Beschädigungen zu schützen (Heynowski 2019, 80). Beide Exemplare weisen auf den Rollenkappen eine regelhaft auftretende vertikale Rillenverzierung auf. Zudem besitzen sowohl die Rollenkappenfibel (AI1 06-178), als auch das Gips-Replik (AI1 06-177) eine obere Sehne, die sich am Kopf der Fibel befindet und durch einen bandförmigen Sehnenhaken festgehalten wird.

Der Bügel beider Objekte ist gleichmäßig breitbleibend sowie bandförmig und weist in der Bügelmitte einen Kamm auf. Der Nadelhalter, welcher sich am Fuß der Fibel verorten lässt, ist in beiden Fällen trapezförmig und undurchbrochen, was eine Einordnung beider Fibeln in die Serie 2 der Almgren-Gruppe II zulässt.

Durch den Vergleich der beiden Fibeln aus der Lehrsammlung wird die sich wiederholende und gleichförmige Konstruktionsweise der Rollenkappenfibeln deutlich.

Der Fundort des Originals (AI1 06-178) kann nicht mehr nachvollzogen werden. Verbreitet sind die Fibeln der Gruppe Almgren II jedoch hauptsächlich in Dänemark, Norddeutschland sowie im nördlichen Polen und ganz Tschechien. Im geographisch deutschen Raum ist besonders das Elbgebiet, mit Fokus auf dem Havelland zu nennen, aufgrund einer erhöhten Funddichte (Heynowski 2019, 80; Cosack 1979, 37; Leube 1998, 55–66). Forscher vermuten, dass die Rollenkappenfibeln ihren Ursprung im nordwestgermanischen Gebiet haben, da die Gewandspangen der Stufe B2 für provinzialrömische Gebiete nicht nachgewiesen sind (Leube 1998, 60).

Literatur

Cosack 1979: E. Cosack, Die Fibeln der älteren Römischen Kaiserzeit in der Germania libera: Dänemark, DDR, BRD, Niederlande, CSSR. Eine technologisch-archäologische Analyse 1 (Neumünster 1997).

Heynowski 2012: R. Heynowski, Fibeln: Erkennen – Bestimmen – Beschreiben. Bestimmungsbuch Archäologie 1 (Berlin/München 2012).

Leube 1998: A. Leube, Die Rollenkappenfibeln Almgren Gruppe II, Fig. 24 – 29, im Gebiet zwischen Weser und Parseta – Studien zur Typologie und zur Fundgeographie. In: J. Kunow (Hrsg.), 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25. – 28 Mai 1997, Kleinmachow, Land Brandenburg. Forschung zur Archäologie im Land Brandenburg 5 (Wünsdorf 1998) 55–66.

Bildunterschriften

Abb. 1: Rollenkappenfibel A II, Serie 2. Inv.-Nr. A|1 06-178 (Foto: B. Meller).

Abb. 2: Rollenkappenfibel A II, Serie 2, Replik. Inv.-Nr. A|1 06-177 (Foto: B. Meller).

Fund des Monats - September 2023

Replik eines Buckelgefäßes der Lausitzer Kultur

Melike Fidan

In diesem Beitrag wird eine Replik eines Gefäßes der Lausitzer Kultur vorgestellt, welche in der Lehrsammlung des Instituts der vor- und frühgeschichtlichen Archäologie zu finden ist.

Die Replik mit der Inventarnummer A I 1 05 – 147 hat in ihrer Gefäßöffnung einen äußeren Durchmesser von 41,3 cm. Der innere Durchmesser der Gefäßöffnung beträgt 34,3 cm. Der Durchmesser des Halses beträgt 28,7 cm, des Bauches 38,1 cm und des Fußes 13,3 cm. Diese Maße wurden alle jeweils bei ihrer größten Ausdehnung aufgenommen. Die Höhe des Gefäßes beträgt 24,2 cm. Das Gefäß zeigt einen dunkelgrauen Ton mit metallischem Glanz, sowie Verzierungen im Bauch- und Fußbereich. Der Bauchbereich ist mit Buckelverzierungen in konzentrischen Kreisen versehen. Der Fußbereich ist mit parallelen Längsrillen verziert. Diese geometrischen Verzierungen sind üblich in der Lausitzer Keramik. Die Innenwandung des Gefäßes zeigt eine Gravur der Zahl 3178 (die Bedeutung dieser Gravur ist der Verfasserin unbekannt).

Das Original-Artefakt wurde bei Wulfen in Sachsen-Anhalt gefunden und befindet sich heute in der Sammlung der Staatlichen Museen zu Berlin in dem Museum für Vor- und Frühgeschichte. Es handelt sich hierbei um eine Urne der Lausitzer Kultur, welche als Behälter für Leichenbrand fungierte. Die verzierte Buckelurne wurde in die späte mittlere Bronzezeit (Per. III) um 1.200 v. Chr. datiert. Der leicht metallische Glanz wurde durch einen Graphitüberzug erzeugt. Brandbestattungen sind charakteristisch für diese Kultur, welche häufig mit einer Urnenbestattung einhergehen.

Die Lausitzer Kultur datiert von der Bronzezeit ab ca. 1400 v. Chr. bis zur frühen Eisenzeit um 500 v. Chr. Das Gebiet, in dem sie sich erstreckt, reicht von der Elbe bzw. der Saale bis östlich der Weichsel und von der Ostsee bis in die Slowakei. Hierbei wird die Kultur in regionale Untergruppen differenziert.

Abb. 1. Urnen der Lausitzer Kultur; Wulfen, Sachsen-Anhalt. Bei dem unteren Gefäß handelt es sich um das Original der Replik (Foto: Klaus Göken) (nach https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/museum-fuer-vor-und-fruehgeschichte/sammeln-forschen/highlights-der-sammlung/ - Abgerufen am 29.06.2023).

Quellenverzeichnis:

https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/museum-fuer-vor-und-fruehgeschichte/sammeln-forschen/highlights-der-sammlung/ (Abgerufen am 29.06.2023).

https://www.archaeologie-online.de/artikel/2007/die-lausitzer-kultur/ (Abgerufen am 04.07.2023).

Dietmar-Wilfried R. Buck/Dagmar Buck, Studien zur Lausitzer Kultur VIII. Die Lausitzer Gruppe, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 100 (Neuruppin 2022).

Fund des Monats - Juli 2023

AI1 08-197 – Einfache Gallische Fibel oder Almgren241

Sarah Gohlke

Bei dem Artefakt mit der Inventarnummer AI1 08-197 handelt es sich um eine Fibel. Im Archiv standen zu diesem Objekt keine weiteren Informationen zur Verfügung, da diese einem der Universität vermachtem Nachlass entstammt, dem keinerlei Beschreibung beigefügt wurde. Somit fehlen unter anderem Provenienz, Befund als auch Fundgeschichte der Fibel. Diese Ausführung gehört zu den Fibeln mit Spiralkonstruktion, genauer den eingliedrigen Spiralfibeln mit oberer Sehne und Sehnenhaken. Nach einem Vergleich des vorliegenden Objektes mit Abbildungen und Beschreibungen einschlägiger Literatur wurde dieses nach Heynowski als Einfache Gallische Fibel erkannt. Weitere Synonyme sind unter anderem Almgren 241, Hofheim Typ Ic und Ettlinger Typ 9.

Sie ist zeitlich auf die jüngere Eisenzeit bis ältere Römische Kaiserzeit, um Christi Geburt, zu datieren. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von West- und Süddeutschland, über die Niederlande, Belgien, Frankreich bis hin zu der Schweiz.

Die Einfache Gallische Fibel ist eingliedrig. Ihr Bügel steigt über der Spirale beinahe rechtwinklig an und verjüngt sich geradlinig hin zum Fußende. Die Spirale dieser Ausführung besitzt sechs Windungen, eine obere Sehne und einen Sehnenhaken. Der Nadelhalter ist schmal trapezförmig und lang ausgezogen. Das Material ist vermutlich Buntmetall. Sie misst 4,9x1x2 cm. Dekorationen/Verzierungen sind nicht zu erkennen.

Heynowski 2012: R. Heynowski, Fibeln. Erkennen, bestimmen, beschreiben. In: Deutscher Kunstverlag (Hrsg.), Bestimmungsbuch Archäologie 1 (Berlin München 2012) 107.

Abb. 1: Artefakt AI1 08-197 (Foto: S Gohlke)

Fund des Monats - Juni 2023

Zwei Pfeilspitzen

Ilian Finkeldey B.A.

Neben einigen steinernen Geschossspitzen aus den Steinzeiten stechen zwei metallene – bronzene Pfeilspitzen in der Lehrsammlung heraus. Zu beiden finden sich in den Akten wenig Information, außer Funktion/Ansprache „Pfeilspitze“ und „Bronze“. Die beiden Pfeilspitzen und auch weitere Artefakte können aktuell noch bis zum 17. Juni in der Ausstellung Krieger*innen angeschaut werden.

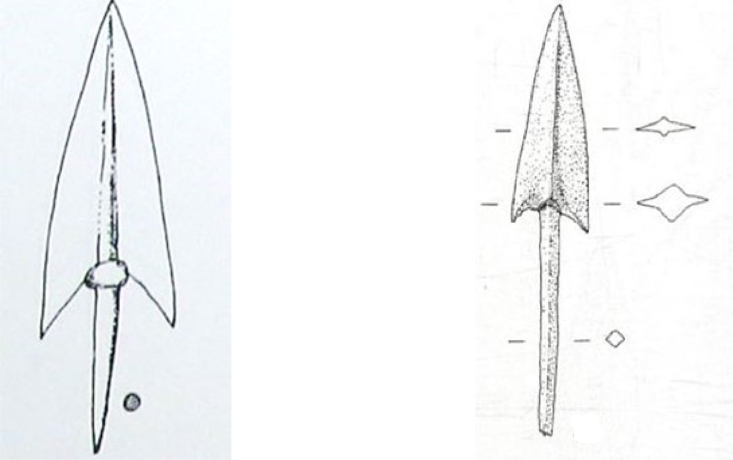

Im Falle der ersten untersuchten Pfeilspitze (Abb. 1) mit der einseitigen Inventarnummer (AI1 06-098), handelt es sich um eine lokal sehr ungewöhnliche Form. Die zweiflügelige Pfeilspitze mit einziehender Basis, spitzausgeformten Flügelenden, Schaftring und kurz unterhalb des Schaftrings abgebrochenem Schaftdorn entspricht typlogisch dem Bronzespitzen Typ 2 Variante E „Stillfried“ (Abb. 2) nach den Grundtypen von Holger Eckhardt (1996, 28). Demnach datiert dieser Typ zwischen HaC-LtA und ist vereinzelt in Süddeutschland vor allem aber im Alpenraum (Bavoí CH; Stillfried AT) und in Mähren (CZ) verbreitet (Eckhardt 1996, 28, Verbreitungskarte 8, 412f). Eine ähnliche Formenentwicklung findet sich in der Ägäis und sind hier als Typ I A4/ A5 der Typologie aus Olympia bezeichnet (Abb. 3). Diese werden zeitlich sehr ähnlich in die Archaik und Frühklassik datiert und mit kretischen Kompositbogenschützen in assoziiert (Baitinger 2001, 9f. Tafel 2). Ob es sich um eine gegenseitige Beeinflussung oder parallele Entwicklung handelt, lässt sich hier nicht beurteilen.

Bei der Pfeilspitze AI1 06-098 handelt es sich also um ein Exemplar eines früh eisenzeitlichen Typen aus Mitteleuropa der zwischen ca. 800 und 400 v.Chr. datiert. Mit etwa 4 cm erhaltener länge ist die Spitze etwas größer als bronzene Tüllenpfeilspitzen der jüngeren Bronze- und frühen Eisenzeit und ist gleichzeitig mit einer zweischaligen Gussform deutlich einfacher anzufertigen. Für eine zweischalige Gussform spricht auch der für diesen Schaftdornspitzentyp charakteristische „Schaftring“. Besonders ist, dass dieser auf beiden Seiten der Spitze höhenversetzt anliegt, was auf ein Verrutschen der Gussformhälften oder Asymmetrie der Hälften hinweist. Der „Ring“ soll verhindern, dass der Schaftdorn beim Einschlag tiefer in das Schaftholz getrieben wird und diesen aufspaltet (Eckhardt 1996, 28). Einen Nachteil den Spitzen mit einer Tülle nicht hätten. Demnach wurde die Konstruktion der Spitzen bewusst vereinfacht, vielleicht um Material oder Zeit zu sparen. Durch ihre Größe ist sie allerdings schwerer als andere Pfeiltypen, dies könnte auf die Verwendung stärkerer Bögen zu Beginn der Eisenzeit hindeuten, welche einen schweren Pfeil über größere Entfernung und mit höherer Durschlagwirkung schießen könnten.

Das Objekt ist von außen stark korrodiert und von einer grün-türkiesen Patina bedeckt, was die Ergebnisse einer non-destruktiven Metallanalyse deutlich verzerrt (Porcaro et al 2023, 5, Wrobel Nørgaard 2017, 120). Trotzdem konnte mittels Röntgenfluoreszenzanalyse festgestellt werden, dass es sich bei der Metalllegierung nicht um klassische Bronze (90% Kupfer, 8-12% Zinn) handeln kann. Die Zusammensetzung der Spitze konnte auf ursprünglich etwa 90% Kupfer rekonstruiert werden, allerdings nur mit einem sehr kleinen Teil Zinn (max. 2%), dafür aber ähnlich hohen oder sogar höheren Anteilen der Begleitelemente Eisen und Schwefel, sowie Spurenelemente (bis 1%) Phosphor, Arsen, Quecksilber und Blei. Letztere Elemente können zum Teil während des Korrosionsprozesses angereichert worden sein, weisen in dieser Intensität vermutlich auch auf die Verwendung von Tennantit (Arsenkupferfahlerz) hin. Dieses ist ein unter anderem in den Alpen häufiges Erzmineral, welches in Verbindung mit anderen Kupfererzen zum Beispiel in Tiroler Erzgängen seit der Bronzezeit abgebaut wurde und als typisch angesehen werden kann (Goldenberg 2013; Lutz 2016; Staudt et al 2013). Schwerer zu erklären ist der niedrige Zinngehalt der Legierung. Möglicherweise handelt es sich um wiederholt eingeschmolzene Bronze, die womöglich noch mit frischem Kupfer gestreckt wurde. Also vielleicht ein weiterer Hinweis auf eine beschleunigte oder sogar minderwertige Produktion dieser Spitze.

Die Funktion als Pfeilspitze dürfte davon jedoch kaum beeinflusst worden sein, ähnlich wie bei späteren und modernen Pfeilspitzen, sogenannte „Broadheads“ eignen sich die ausladenden Flügel der Spitze sowohl bei der Jagd als auch in kriegerischen Auseinandersetzungen dazu schwere Verletzungen mit starker Blutung herbeizuführen. Gegen die aufkommenden Körperpanzerungen wie dem bronzenen Glockenpanzer, dürfte diese Form jedoch wenig effektiv gewesen sein.

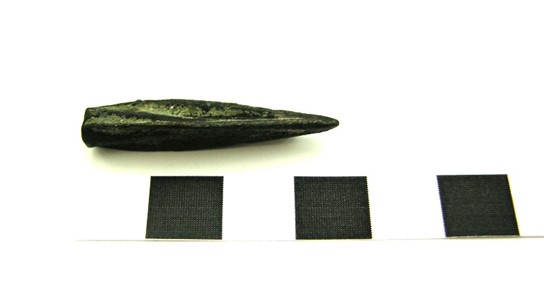

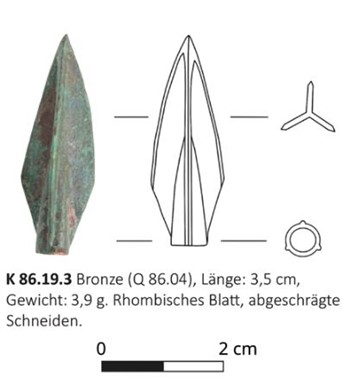

Die zweite bronzene Pfeilspitze AI1 06-099 (Abb. 4) dürfte ähnlich wie die erste Spitze in die frühe Eisenzeit datieren. Sie stammt allerdings aus völlig anderem Kontext. Typologisch handelt es sich um eine schlanke dreiflügelige Tüllenpfeilspitze, mit gerundeten Flügelbasen, die an den Tüllenmund anliegen. Im Allgemeinen als skythischer Typ angesprochen haben dreiflügelige Pfeilspitzen ein sehr großes Verbreitungsgebiet. Große Mengen dieser Spitzen wurden entlang der Schwarzmeerküste, in der Ukraine, im Nahen- und Mittleren Osten, auf der Levante, in der Ägäis bis nach Mitteleuropa, Italien und Frankreich gefunden. Untereinander ist diese Gruppe sehr variabel in Erscheinung und kann in mehrere Untergruppengeteilt werden. Manche haben eine schlichte Pyramidenform, andere sind kurz und gedrungen oder langgestreckt mit verschiedensten Widerhaken und Verzierungen. Das vorliegende Exemplar ist eine schlanke dreiflügelige Tüllenpfeilspitze mit geschwungenem, bis an den Tüllenmund heranreichendem, Blatt ohne Widerharken. Sie passt am ehesten zu Helmut Eckhardts (1996, 35) schlanker Variante B des Typ 8/9, welche als späte Form der „skythischen“ Bronzespitzen in das 4./3. Jh. v.Chr. datiert (Eckhardt 1996, 34f, Verbreitungskarte 426f). Wobei bei diesen nicht die Flügelbasen mit der Tülle gerundet abschließen, was an den älteren Typ 7 erinnern würde. Auch in der Typologie für das Karpatenbecken von Anja Hellmuth (2006, 27) findet sich bei ihren vergleichbaren Typen 2 A 1-4 keine eindeutigere Übereinstimmung. Im ägäischen Raum werden ähnliche dreiflügelige Formen, allerdings mit rhombischem Blatt, als Typ II B4 (Abb. 4) mit dem vorderasiatischen Raum und den Perserkriegen in Verbindung gebracht (Baitinger 2001, 22f. Tafel 10).

Im vorder- und mittelasiatischen Raum decken sich diese Formen mit dem Typ F3 nach Serge Cleuziou (1977,189). Die möglichen Herkunftsorte und Kulturen, sowie eine exakte Datierung, sind daher aufgrund der Form allein und ohne exakte Übereinstimmung der Typen kaum abzuschätzen. Auffällig sind der gute Zustand und die geringe Korrosion des Objektes. Die Spitze ist von einer dünnen schwarzen Patina mit geringer Verkrustung durch Kupfersalze bedeckt. Demnach könnte es sich auch um eine moderne Replik handeln. Eine Materialanalyse mittels Röntgenfluoreszenzanalyse ergab, dass es sich bei der Legierung um eine Blei-Zinn-Bronze (~70% Kupfer, 7-16% Blei, 2-3% Zinn) handelt. Diese gerade bei Statuen beliebte Legierung ist korrosionsresistenter und muss keinen Hinweis auf eine Replik darstellen. Die dreiflügeligen Pfeilspitzen aus Milet bestehen zum Großteil ebenfalls aus Blei-Bronze-Legierungen mit vergleichbaren Verhältnissen (Herzhoff 2022, 114-120). Da Metallanalysen an Pfeilspitzen bislang aber relativ selten sind, kann für diese Legierung bis jetzt keine eindeutige Herkunft oder Verbreitung festgestellt werden. Auch die Menge verschiedener Spurenelemente, inklusive Wismut, Eisen, Quecksilber und Gold, sowie ein Silizium Anteil aus Sandeinschlüssen (12%) spricht nicht unbedingt für eine moderne Replik. Mineralische Vorkommen dieser Elemente in Verbindung zu Gold sind jedoch selten, einige Vorkommen Kupferaurit sind zwischen Mittel- und Schwarzmeer verzeichnet. Es könnte sich aber genauso gut um eine Verunreinigung der Herstellung handeln, sollten verschiedene Buntmetallhandwerker am selben Platz gearbeitet haben. In Deutschland sind solche Spitzen äußerst selten und gelten als Import aus dem Mittelmeerraum oder den Ostalpen (Hauser 2019, 245). Eine Verortung in der Ägäis scheint insgesamt am wahrscheinlichsten.

Die Form selbst galt lange als Innovation der ost-europäischer Reiterbogenschützen (Eckhardt 1996, 95-107; vgl. Hellmuth 2006), die von griechischen Schriftstellern wie Herodot als „Skythen“ bezeichnet wurden und möglicherweise mit dem Amazonenmythos in Verbindung stehen. Dennoch scheinen diese Formen bronzener Pfeilspitzen, nicht allein Zeuge skythischer Raubzüge zu sein, sondern weit darüber hinaus hergestellt und Verwendet worden zu sein und somit eher keine ethnische Zuschreibung zu erlauben (Eckhardt 1996 106f; Pesonen 2012, 47). Das schlanke Spitzenprofil mit drei enganliegenden scharfen Flügeln könnten im Vergleich zu anderen leichten Spitzen bessere Reichweite und Durchschlagwirkung gegen feste Ziele, wie Schilde und Rüstungen dieser Zeit geboten haben und gleichen in ihrem Zweck vermutlich späteren Kriegspfeilen

Literatur:

Baitinger, H. 2001, Die Angriffswaffen aus Olympia (DAI Olympische Forschungen 29).

Cleuziou, S. 1977. Les Pointes de Flèches „scythiques“ au Proche et Moyen Orient, in: J. Deshayes (Hg.) Le plateau iranien et l’Asie Centrale des origines à la conquête islamique. Leurs relations à la lumière des documents archéologiques. Paris, 187–199.

Eckhardt, H. 1996. Pfeil und Bogen. Eine archäologisch-technologische Untersuchung zu urnenfelder- und hallstattzeitlichen Befunden (Internationale Archäologie 21).

Hauser, F. 2019, Dreiflügelige und dreikantige Pfeilspitzen der Hallstatt- und Frühlatènezeit aus Deutschland und den angrenzenden Gebieten. Anmerkungen zur Typologie und kulturhistorischen Einordnung. In: Baitinger, H. und Schönfelder M. (Hrsg.): Hallstatt und Italien. Festschrift für Markus Egg. RGZM 154, 227–248.

Hellmuth, A. 2006. Untersuchungen zu den sogenannten skythischen Pfeilspitzen aus der befestigten Höhensiedlung von Smolenice-Molpír. UPA 128, 13–206.

Herzhoff, S. 2022. Die Pfeilspitzen von Milet. Eine Einordnung in den eisenzeitlichen Pfeilspitzenhorizont. DAI AA 2022/1, 89–129.

Goldenberg, G. 2013. Prähistorischer Fahlerzbergbau im Unterinntal-Montanarchäologische Befunde. In: K. Oeggl, V. Schaffer (Hrsg.), Cuprum Tyrolense – 5550 Jahre Bergbau und Kupferverhüttung in Tirol. Brixlegg (2013), 89–122.

Lutz. J. 2016. Alpenkupfer – die Ostalpen als Rohstoffquelle in vorgeschichtlicher Zeit. In: M. Bartelheim/B. Horejs/R. Krauß (Eds.), Von Baden bis Troia – Ressourcennutzung, Metallurgie und Wissenstransfer. Eine Festschrift für Ernst Pernicka. (2016) 333–358.

Wrobel Nørgaard. H. 2017. Portable XRF on Prehistoric Bronze Artefacts: Limitations and Use for the Detection of Bronze Age Metal Workshops. Open Archaeology 2017; 3. 101–122.

Pesonen, J. 2012. Die Skythischen Pfeilspitzen vom Tell Halaf, Syrien. Untersuchungen zu den sog. skythischen Pfeilspitzen. Bachelor-Thesis Bern 2012.

Porcaro, M., Barbaro, B. Canovaro, C. Artioli, G. Lucarelli, C. Lugli, F. Depalmas, A. Brunetti, A., 2023 (in Review), A Multi Analytical Characterization of a Small Bronze Figurine from Gran Carro Site (Bolsena Lake, Italy). Online unter SSRN: https://ssrn.com/abstract=4369234.

Staudt, M., Töchterle, U., Tomedi, G., 2013, Zur Bedeutung des prähistorischen Bergbaus auf Kupfererze im Raum Schwaz-Brixlegg. In: Klaus Oeggl, Veronika Schaffer (Hrsg.) Cuprum Tyrolense, 5500 Jahre Bergbau und Kupferverhüttung in Tirol. Brixlegg (2013), 55–70.

Fund des Monats - Mai 2023

AI1 05-114 - Flintbeil der Trichterbecherkultur

Jule Kurz

Das Kernbeil mit der Inventarnummer AI1 05-114 wurde aus Flint in Orange-, Braun- und Schwarztönen gefertigt, wobei die Ober- und Unterseite des Artefakts geschliffen wurden, die schmalen Seiten jedoch ungeschliffen blieben. Der Erhaltungszustand ist verhältnismäßig gut, mit einigen Abplatzungen auf Ober- und Unterseite. Das Beil misst 19 cm in der Länge, durchschnittlich 6 cm in der Breite und hat eine Dicke von 3,7 cm. Es wird von der Klinge zum Nacken schmaler, wobei der Nacken einen schmalen, rechteckigen Querschnitt aufweist. Daher ist es typologisch zu den dünnackigen Rechteckbeilen zu zählen, die der Trichterbecherkultur und dem nordischen Früh- bis Mittelneolithikum (4. Jahrtausend v. Chr.) zugeordnet werden.

Die Trichterbecherkultur ist nach der charakteristischen Keramikform der Trichterbecher bekannt, die von Südskandinavien bis Mähren und von den Niederlanden bis nach Ostpolen gefunden wurden und in einen Zeitraum von etwa 4000 bis 2500 v. Chr. datieren. Typisch für die Trichterbecherkultur waren außerdem Beile mit rechteckigem Querschnitt aus südskandinavischem Feuerstein, die zunächst meist dünnackig, später zunehmend dicknackig und mit einem quadratischen Querschnitt gestaltet wurden. Der Fundort ist handschriftlich auf dem Beil vermerkt und nicht mehr einwandfrei lesbar. Höchstwahrscheinlich lautet die Aufschrift „Vesterborg, Lolland“, das Artefakt stammt also aus Dänemark. Der Zeitpunkt des Eingangs in die Sammlung der Universität ist unbekannt.

Abb. 1. AI1 05-114- Dünnnackiges Flintbeil

Literatur

M. K. H. Eggert / S. Samida, Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie (Tübingen 2013).

M. Heinen / B. Stapel, Hart wie Stahl. Die Steingeräte des Neolithikums. In: T. Otten et al. (Hrsg.), Revolution Jungsteinzeit. Archäologische Landesausstellung Nordrhein-Westfalen (Darmstadt 2015).

U. Weller, Äxte und Beile: erkennen, bestimmen, beschreiben. Bestimmungsbuch Archäologie 2 (Berlin 2014).

Fund des Monats - April 2023

Tinsdahler Fibel

Madeleine Krieger

In der Lehrsammlung der Fakultät für vor- und frühgeschichtlichen Archäologie der Universität Hamburg befindet sich eine Replik der Tinsdahler Fibel. Bei dieser Plattenfibel handelt es sich um eines der auffälligsten Metallobjekte der jüngeren Eisenzeit in Norddeutschland und ist ein markanter Leittyp der Jastorfer Kultur, die besonders im Lüneburger und Holsteiner Raum verbreitet gewesen ist. Daneben gibt es auch Funde aus Mecklenburg-Vorpommern und aus der Altmark. Die Plattenfibeln werden relativchronologisch der Jastorf Stufe b zugeordnet (400 - 280 v. Chr.).

Der eponyme Fundort bei Hamburg Rissen verleiht dem Artefakt ihren Namen und wurde von Johanna Mestorf 1887 publiziert. Die Fibel misst in ihrer Länge 17,5 cm. Das Grundgerüst ist aus Eisen gefertigt. Auf dem Eisenband sind als Zierelemente sieben Bronzescheiben vernietet. Zentral ist die größte Bronzescheibe mit einem Durchmesser von 7 cm angebracht. Die Scheibe ist mittig mit einem Durchmesser von 1 cm durchlocht. Ausgehend von der Durchlochung gibt es in einem Abstand von 0,8 cm eine Zierrinne, zwei weitere Zierrinnen folgen jeweils in einer Distanz von 1 cm. Zwei gegenüberliegende, randliche Nieten befestigen die Bronzescheibe. Die übrigen Zierscheiben sind mit einem Durchmesser von 2,5 cm deutlich kleiner. Jeweils drei Scheiben sind kleebattartig links und rechts neben der prominenten Scheibe angeordnet. Die zur Befestigung benötigte Niete befindet sich in der Mitte. Die kleineren Scheiben weisen keinerlei Verzierungsmerkmale auf. Die Nadel ist mit einer Scharnierkonstruktion angebracht und der rechteckige Nadelhalter ist mit einem halbaufgerollten Ende versehen.

Im Allgemeinen sind die Tinsdahler Fibeln 15 - 22 cm lang und und besitzen 4 bis 6 Bronzescheiben, wobei die größte in der Regel einen Durchmesser von 5 -7 cm und mit Rillen und Rippen verziert ist. Die Kleineren haben einen Durchmesser von 2,5 - 4 cm und können auch mit Verzierungen versehen sein. Die Art der Nadelaufhängung variiert zwischen Ösen-, Gelenk- und Scharnierkonstruktion. Die Tinsdahler Fibel des eponymen Fundortes ist die einzige klassische Plattenfibel, die eine mittige Durchlochung zeigt. Weitere Varianten der Plattenfibeln sind die Kreuzfelder und die Heitbracker Fibeln, woraus sich später vermutlich die Malenter und die Schwissler Fibeln entwickelt haben.

Die Plattenfibeln wurden meist in Form von Grabbeigaben gefunden, besonders bei Frauen und Kindern. Es ist aber nicht sicher, ob diese sie auch getragen haben. Es könnte auch eine Art Abschiedsgeschenk einer anderen Person gewesen sein, daher lassen sich die Fibeln nicht als ein klar weibliches Schmuckstück beweisen. Die Fibeln dienten wahrscheinlich als eine Art Gewandspange und wurden mit dem Dorn nach unten getragen. Eine andere Tragweise würde den Stoff sonst schädigen.

Ein vergleichbarer Fund ist die Tinsdahler Fibel von Wittorf (Stadt Visselhövede, Niedersachsen), die im Jahr 1992 geborgen wurde. Die Fibel wurde als Beigabe in einem Leichenbrandlager des Urnenfriedhofs von Wittorf entdeckt. Das Artefakt ist stark korrodiert und nur noch fragmentarisch vorhanden. Durch die Lage des Fundortes liegt die Vermutung nahe, dass die Jastorfer Kultur weiter östlich verbreitet gewesen ist, als angenommen.

Fund des Monats - März 2023

Schreibgriffel "Harzer Gruppe"

Sara Colberg

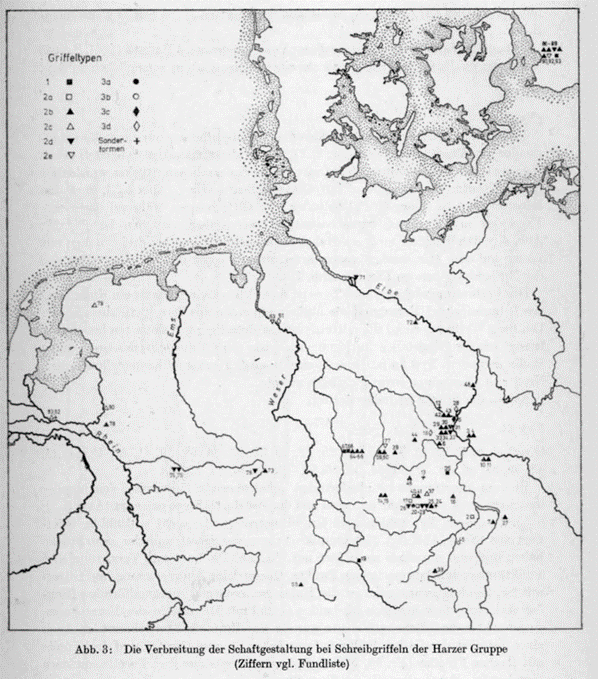

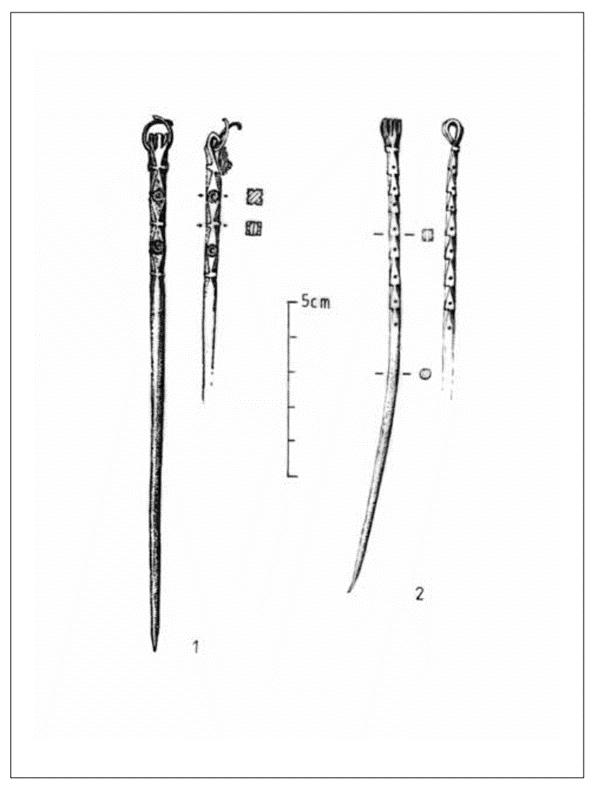

Artefaktbestimmung - Bei dem Artefakt mit der Nummer AI1 05-141 handelt es sich um ein Werkzeug, genauer gesagt um einen Schreibgriffel. Er ist ein Schreibgriffel der Harzer Gruppe, ein Typ der lange Zeit und auch heute noch sehr oft fälschlich als Nadel interpretiert wird. Sein Fundort ist unbekannt.

Metrische Daten - Der Schreibgriffel hat eine Gesamtlänge von 15,3cm und der Schaft hat auf mittlerer Höhe einen Durchmesser von etwa 3mm. Die Verzierungen nehmen etwa 4cm der Gesamtlänge ein. Die Breite der Schlaufe am Kopfende des Griffels beträgt etwa 5mm.

Artefaktbeschreibung - Der Schaft des bronzenen Griffels ist im Querschnitt gleichmäßig rund, verläuft gerade und ist weiter zum Ende hin spitz zulaufend geformt. An ihm ist nur eine Korrosionsstelle im unteren Drittel auffällig. Anders als der Schaft ist die Verzierung am Kopfende deutlich auffälliger und aufwändiger. Die Verzierung lässt sich in drei Teile unterscheiden, die von einander jeweils mit flachen, quaderförmigen Platten abgegrenzt sind. Die unteren beiden Abschnitte sind in ihrer Gestaltung gleich. Ihre Grundform bildet ein Polyeder, beschreibbar als ein länglicher Quader, dessen Ecken abgeschnitten/abgefeilt wurden, sodass als vier Außenflächen Rhomben bis Ovale entstehen. Über die fehlenden Ecken der länglichen Körper ragen so die Ecken der Platten hinaus. Die Flächen sind sehr regelmäßig gestaltet und zeugen von hoher Handwerkskunst. In die insgesamt acht ovalen bis rhombischen Flächen der beiden unteren Verzierungsabschnitte wurde jeweils eine runde Verzierung punziert. Es handelt sich dabei um eine runde Vertiefung, die in ihrer Mitte eine kleine ringförmige Erhebung aufweist. Aufgrund der Korrosion sind einzelne Punzierungen nur noch teilweise zu sehen. Das oberste Verzierungselement unterscheidet sich von den unteren und besteht aus einer platten, breiten Schlaufe. Mithilfe dieser Schlaufe und einem Draht oder Metallring wurde der Griffel einst am Gürtel des Besitzers befestigt. Oben auf der Schlaufe sind drei regelmäßige Rillen angebracht, sodass eine Hand mit vier Fingern erkannt werden kann. Ob die stilisierte Hand auch einen Daumen aufwies, ist aufgrund der einseitigen Beschädigung an der Schlaufe heute nicht mehr zu erkennen.

Datierung - Die Schreibgriffel der Harzer Gruppe sind ein atypischer Griffeltypus des 12. und 13. Jahrhunderts und gehören damit ins Hochmittelalter. Als atypisch werden sie wegen ihrer Aufhängevorrichtung bezeichnet, da anstelle ihrer sonst normalerweise ein Glätter zum Wachsglätten am Kopf des Griffels sitzt.

Abbildungen

Abb. 1: Verbreitungskarte der Griffel der Harzer Gruppe (Schimpff 1983, 219, Abb. 1).

Abb. 2: Vergleichbare Schreibgriffel der Harzer Gruppe mit Aufhängeöse und bei 1 mit erhaltenem Aufhängering, beide Artefakte stammen aus Brunshausen (Lüdecke 2013, 203, Abb. 1).

Abb. 3: Artefakt AI1 05-141 in Komplettansicht (Foto: Sara Colberg).

Abb. 4: Nahaufnahmen der Verzierungen, der Schlaufe und der Beschädigung (Foto: Sara Colberg).

Literatur

Lüdecke 2013: T. Lüdecke, Für den Frisiertisch nicht geeignet. Die mittelalterlichen Schreibgriffel mit Aufhängeöse und die Fehldeutung als Haarnadeln. Mitteilungen der DGAMN: Archäologischer Kontext und soziale Interpretation 23, 2013, 203–216.

Schimpff 1983: V. Schimpff, Zu einer Gruppe hochmittelalterlicher Schreibgriffel. Alt-Thüringen 18, 1983, 213–260.

Fund des Monats - Februar 2023

Ein Faustkeil des Moustérien

Michael Lischke

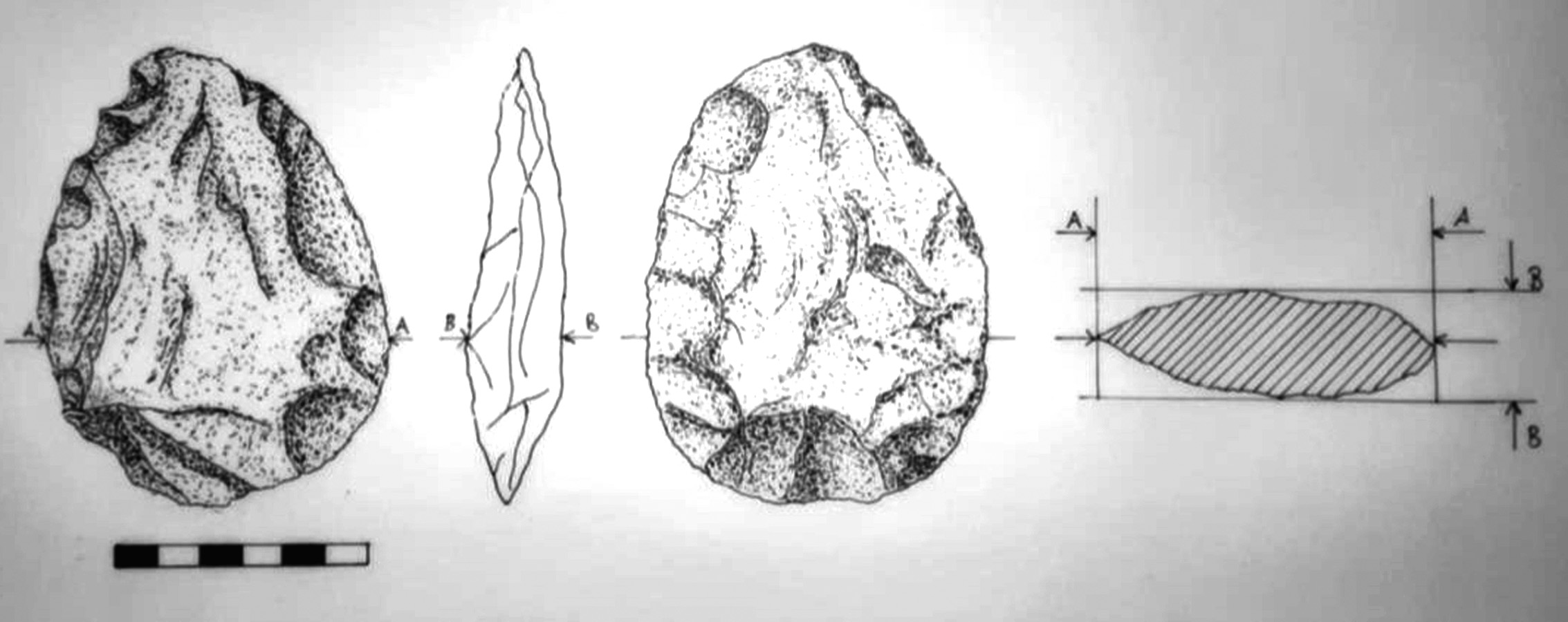

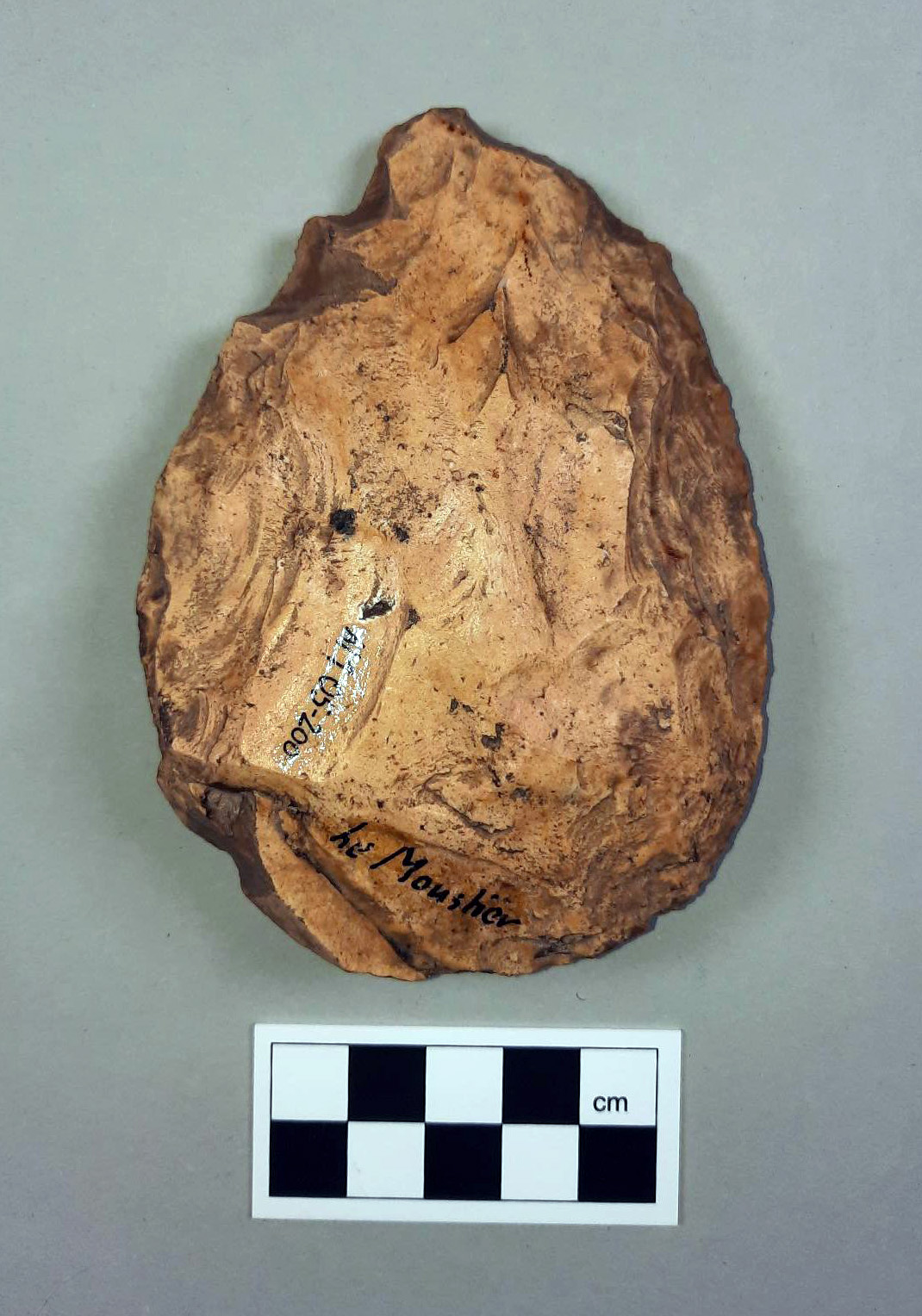

Bei dem Artefakt (Fundnummer: AI1 05-200) handelt es sich um ein bi-fazial bearbeitetes Kerngerät. Dank der Beschriftung kann der Faustkeil dem Fundort „Le Moustier“ zugeordnet werden. Aufgrund seiner beidseitigen Retuschierungen handelt es sich bei dem Faustkeil um einen Typ des sogenannten „Moustérien de tradition acheuléenne“ (MTA).

Der herzförmige Faustkeil wurde aus gelblichem Feuerstein hergestellt. Seine Abmessungen sind: 105 x 80 x 37 (mm). Sein Gewicht beträgt ca. 220 g. Der Faustkeil ist auf einer Seite mit der Fundnummer (AI1 05-200) sowie dem Fundort (Le Moustier) beschriftet.

Die Schichtfolge in Le Moustier ist von unten nach oben:

- Moustérien in einer Schicht aus Sand, Kies und Lehm mit interglazialer Fauna,

- Moustérien mit Faustkeilen in einer kaltzeitlichen Frostschuttschicht,

- Moustérien ohne Faustkeile in einer Schicht aus einer Zeit mit gemäßigtem Klima,

- Mousterien aus einer kühleren Zeit.

- Châtelperronien,

- Aurignacien.

Der Fund stammt nach Müller-Karpe aus der Schichtfolge „Mousterien mit Faustkeilen“, nach Peyroney aus den Schichten F-H (Mousterien de tradition Acheuleene) und kann auf die Zeit zwischen 60.000 und 42.000 BP datiert werden.

Literatur

MÜLLER-KARPE 1966: H. Müller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte, Erster Band, Altsteinzeit (München 1966).

TEXIER ET AL. 2020: J.-P.Texier/E. Discamps/B. Gravina/M. Thomas, Les dépôts de remplissage de l’abri inférieur du Moustier (Dordogne, France): lithostratigraphie, processus de formation et évolution du système géomorphologique. Paleo. Revue d’archéologie préhistorique 30-2, 2020, 320–345. https://journals.openedition.org/paleo/5826, 02.02.2022.

Fund des Monats - Januar 2023

Replik einer Bernsteinfigur aus Juodkrantė (Litauen)

Helene Bochert

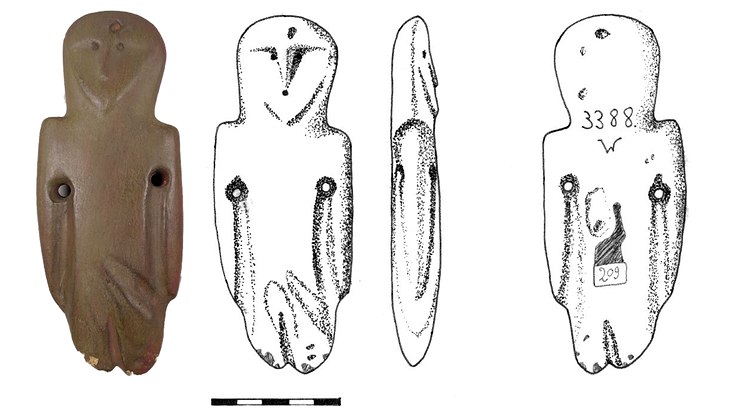

Juodkrantė in Litauen, früher Schwarzort in Ostpreußen, war seit den 1870ern Ort von systematischen Bernsteinabbaggerungen. Die Firma Stantien & Becker, die die Arbeiten durchführte, stieß dabei immer wieder auf Figuren und andere bearbeitete Bernsteinobjekte, von denen die interessantesten Stücke aufgehoben wurden (Quast/Erdrich 2013). 1882 veröffentlichte Richard Klebs in den Beiträgen zur Naturkunde Preussens einige der Stücke, die in der Sammlung der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg gelandet waren (Klebs 1882). Darunter befand sich eine etwa 14 cm hohe Figur aus Bernstein, die von Klebs beschrieben und gezeichnet wurde (Tafel IX, 2).

Die Figur stellt ein menschliches Wesen dar. Der Kopf ist unverhältnismäßig groß im Vergleich zum Körper, die Beine enden über den Knien. Arme und Beine sowie Gesichtszüge sind durch Ritzungen und Bohrungen verdeutlicht, in den Achseln befinden sich Bohrlöcher, mit denen das Stück vermutlich an einer Schnur befestigt oder getragen wurde. Die vorliegende Replik besteht aus Gips, der mit grüner und roter Farbe bemalt wurde. Am unteren Teil der Figur befinden sich einige lachsfarbene Farbkleckse. Auf der Rückseite wurden die Zeichen „3388. W“ eingeritzt, weiterhin befindet sich auf der Rückseite ein kleiner Papiersticker mit der Zahl „209“ sowie die Überreste einer größeren Papierstickers.

Klebs erwähnt in seiner Beschreibung, dass die über den Beinen sichtbaren Schrammen (an der Replik gut zu sehen) Beschädigungen seien, die bei der Ausgrabung durch die Baggereimer erfolgt seien. Auf der Zeichnung von 1882 sind die Schrammen nicht abgebildet, auch die Rückseite wurde nicht gezeichnet.

Über den Fundkontext (über 400 Stücke der Sammlung) konnte die Figur durch die Anwesenheit V-förmig durchbohrter Knöpfe in das Spätneolithikum datiert werden. Auch die Ähnlichkeit zu anderen figürlichen Fundstücken des Spätneolithikums (etwa die Figuren aus Mammutknochen und Mammutelfenbein aus Ust‘-Uda (Sibirien) (Krosigk 1992, 47) legt eine entsprechende Datierung nahe.

Ob der ungenauen Ausgrabungsmethode lässt sich der Entstehungskontext der Figur leider nicht mehr rekonstruieren. Quast und Erdrich sprechen die Möglichkeit einer einstigen rituellen Niederlegung an, die Vielzahl der Funde legt aber auch den Gedanken eines neolithischen Herstellungszentrums für Bernsteinobjekte nahe.

Erschwert wird die Bearbeitung der Stücke auch durch die Tatsache, dass ein Großteil der Königsberger Sammlung im April 1945 vernichtet wurde. Auch die fragliche Bernsteinfigur existiert heute nur noch als Replik, möglicherweise mehrfach – diese Frage würde allerdings eine intensivere Recherche erfordern.

Literaturverzeichnis

Klebs 1882:

R. Klebs, Der Bernsteinschmuck der Steinzeit von der Baggerei bei Schwarzort und anderen Lokalitäten Preussens. Beiträge zur Naturkunde Preussens 5, 1882.

Krosigk 1992:

H. G. S. von Krosigk, Bemerkungen zu elf Idolen des 8. - 6. Jahrhunderts v. Chr. aus der älteren Nekropole von Achmylovo am linken Wolgaufer in Mittelrußland. Praehistorische Zeitschrift 67,1, 1992, 43–65.

Quast/Erdrich 2013:

D. Quast/M. Erdrich (Hrsg.), Die Bernsteinstraße. Archäologie in Deutschland / Sonderheft 4 (Darmstadt 2013).

Fund des Monats - Dezember 2022

Mikrolithen des Mesolithikums

Ilka Henke

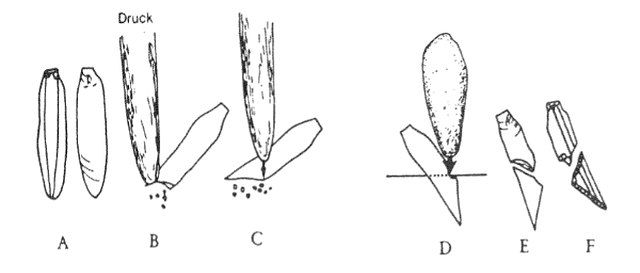

Mikrolithen (altgriech. μικρός mikrós = klein und λιθος líthos = Stein) sind eine Leitform des europäischen Mesolithikums[1]1, ihr Ursprung lag jedoch bereits im Aurignacien[2] bzw. dem Jungpaläolithikum (HAHN 1993, 255). In ihrer späten Form fanden sie auch im Neolithikum noch Verwendung. Sie sind vielfältig in ihrer Größe und Form, sodass sich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten vermuten lassen. Nachgewiesen sind vor allem der Einsatz als Pfeilspitze und Widerhaken im Pfeilschaft. Hergestellt wurden Mikrolithen aus Klingen, seltener aus Abschlägen. Vor allem die Kerbtechnik vereinfachte die Produktion (s.u.): Hier wird aus einer Klinge durch „einfache“ Drucktechnik eine Spitze herausgearbeitet, die dann weiter retuschiert wurde.

Grundsätzlich lassen sich Mikrolithen in zwei Formengruppen einteilen: (a) nicht-geometrische und (b) geometrische:

a) Einfache Spitzen, Dreieckspitzen, Sauveterrespitzen, Mikro-Rückenspitzen

b) Dreiecke, Trapeze, Segmente

Innerhalb dieser Gruppen existiert eine enorme Formenvielfalt mit zum Teil deutlichen lokalen und regionalen Ausprägungen.

Abb. 1 AI1 10-001-1

Der hier abgebildete hellgrau patinierte Mikrolith ist ein Trapez, das heißt, dass „beide Enden durch Retuschen abgetrennt sind; mit mehr oder weniger parallelen unretuschierten Kanten.“ (Definition nach Joachim HAHN 1993, 264).

Trapeze treten in Norddeutschland und -europa ab ca. 6200 v. Chr. auf, was kulturell der beginnenden Kongemose-Kultur entspricht (BOKELMANN 1999) und damit in die zweite Hälfte des Mesolithikums datiert.

Das Stück ist Teil der Sammlung G. Schmidt-Bardorf und stammt vmtl. aus Ebeltoft in Jütland, Dänemark. Genauere Fundumstände sind nicht bekannt.

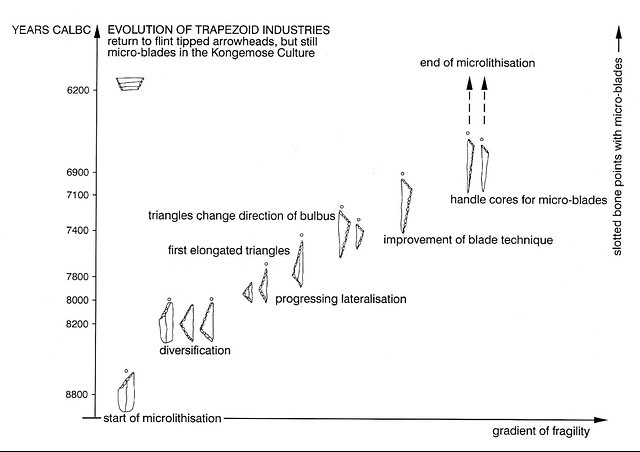

Abb. 2. Schematische Darstellung der chronologischen Entwicklung der Mikrolithen in Nordeuropa (nach Bokelmann 1999, 190).

Abb. 3, Herstellung von Mikrolithen mit Kerbtechnik (nach Hahn 1993, 256).

LITERATUR

BOKELMANN 1999

Bokelmann, Klaus (1999): Interkulturelle Kontakte. Zum Beginn des Spätmesolithikums in Südskandinavien. Geweihaxt, Dreick und Trapez, 6100 cal BC. In Offa 56, pp. 183–197.

HAHN 1993

Hahn, Joachim (1991): Erkennen und bestimmen von Stein- und Knochenartefakten. Einführung in die Artefaktmorphologie. 2 (1993. Tübingen: Institut für Urgeschichte der Universität Tübingen (Archaeologica Venatoria, 10).

Weitere:

Barrière, Cl.; Daniel, Raoul; Delporte, Henri; Escalon de Fonton, M.; Parent, René; Roche, Jean; Rozoy, J.-G. (1972): Epipaléolithique-Mésolithique. Les armatures non géométriques. In bspf 69 (1), pp. 364–375. DOI: 10.3406/bspf.1972.8171.

Floss, Harald (2012): Steinartefakte. Vom Altpaläolithikum bis in die Neuzeit. Tübingen: Kerns Verlag (Tübingen Publications in Prehistory).

[1] Ca. 14.000–5.000 BP in Europa

[2] Ca. 40.000– 25.000 BP