Institutsleben

Umfrage für Absolventinnen - Verbleibstudie der Empirischen Kulturwissenschaft der Universität Hamburg

Das Institut für Empirische Kulturwissenschaft führt aktuell eine Studie zum beruflichen Verbleib seiner Absolventinnen und Absolventen![]() durch. Ziel ist es, die Relevanz der Studieninhalte für den heutigen Arbeitsmarkt zu prüfen und das Lehrangebot entsprechend weiterzuentwickeln.

durch. Ziel ist es, die Relevanz der Studieninhalte für den heutigen Arbeitsmarkt zu prüfen und das Lehrangebot entsprechend weiterzuentwickeln.

Teilnahme:

Wenn Sie Ihren Abschluss (BA, MA, Magister, Promotion) am Institut für Empirische Kulturwissenschaft in Hamburg gemacht haben, bitten wir Sie herzlich um ca. 15-20 Minuten Ihrer Zeit:

https://umfragen.uni-hamburg.de/verbleibstudie-ekw

Wir brauchen Ihre Unterstützung bei der Verbreitung!

Da wir viele Absolventinnen über die offiziellen Uni-Verteiler nicht mehr erreichen, führen wir die Akquise im Schneeballsystem durch.

Wir sind darauf angewiesen, dass die Information in den Netzwerken der Ehemaligen weitergetragen wird. Haben Sie noch Kontakt zu früheren Kommiliton*innen? Bitte teilen Sie den Link zur Umfrage. Jeder geteilte Link hilft uns, die Datenlücke zu schließen.

Bei Fragen wenden Sie sich an Florian Helfer

__________________________________________________________________________________________

Verabschiedung von Prof. Rolf Wiese

Mit dem Ende des Sommersemesters 2025 verabschiedet sich das Institut herzlich von Prof. Rolf Wiede. Über drei Jahrzehnte hinweg hat er die Lehre im Rahmen der Zusatzqualifikation „Museumsmanagement“, aufgebaut, weiterentwickelt und nachhaltig geprägt.

Prof. Gertraud Koch (Institutsleitung), Dr. Mathias Dreyer (Stiftung Niedersachsen), Dr. Thomas Overdick (MVNB) und Prof. Dr. Hans-Jörg Czech (Stiftung Historisches Museen Hamburg) würdigten im Aby Warburg Haus mit Grußworten das akademische Werk von Prof. Dr. Rolf Wiese.

Mit großer Fachkompetenz, unermüdlicher Energie und einem feinen Gespür für die Praxis hat er Generationen von Studierenden inspiriert, begleitet und auf den Weg in die museale Berufswelt vorbereitet. Seine Lehrveranstaltungen verbanden wissenschaftliche Fundierung mit anwendungsorientiertem Denken.

Das Institut dankt Prof. Dr. Rolf Wiese herzlich für sein Engagement. Wir wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute und hoffen auf viele Gelegenheiten zur Wiederbegegnung.

______________________________________________________________________________________________________

Antrittsvorlesung Prof. Dr. Ruzana Liburkina: 5. Juni 2025, 16 c.t.

Zum Wintersemester 2024/25 hat Ruzana Liburkina die Juniorprofessur für Empirische Kulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt NaturenKulturen an unserem Institut übernommen. Am 5. Juni 2025 fand ihre öffentliche Antrittsvorlesung im Raum 220 des Westflügels in der Edmund-Siemers-Allee 1 statt.

Prof. Ruzana LiburkinaIn widmete ihrem Vortrag sich dem Konzept der Lösungen und Nicht-Lösungen im Kontext ökologischer Krisen aus der Perspektive der Empirischen Kulturwissenschaft / Kulturanthropologie.

Im Anschluss an den Vortrag hatten Kolleg*innen, Studierende und Gäste Gelegenheit, sich bei einem kleinen Empfang weiter auszutauschen.

Wir danken Ruzana Liburkina für diesen gelungenen Auftakt und freuen uns auf die gemeinsame Zeit in Forschung und Lehre!

_________________________________________________________________________________________

Public Lectures im allgemeinen Vorlesungswesen der Universität Hamburg: Interdisziplinäre Perspektiven auf Landschaften und Ökologie

Von Schönheit und Schrecken

Interdisziplinäre Perspektiven auf Landschaften und ÖkologieIn sechs fesselnden Vorträgen aus verschiedenen geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen laden wir Sie ein, die vielschichtigen Facetten unserer natürlichen Umwelt neu zu entdecken. Vom karibischen Paradiesstrand bis zum deutschen Wald, von juristischen Grundsatzfragen bis zu Geistergeschichten, von Fischern bis zu Fliegenpilzen – unsere Referent:innen entfalten ein kaleidoskopisches Bild der Beziehungen zwischen Mensch und Natur im Wandel. Begleiten Sie uns auf dieser Entdeckungsreise zwischen Faszination und Existenzkrisen!

Interdisziplinäre Perspektiven auf Landschaften und ÖkologieIn sechs fesselnden Vorträgen aus verschiedenen geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen laden wir Sie ein, die vielschichtigen Facetten unserer natürlichen Umwelt neu zu entdecken. Vom karibischen Paradiesstrand bis zum deutschen Wald, von juristischen Grundsatzfragen bis zu Geistergeschichten, von Fischern bis zu Fliegenpilzen – unsere Referent:innen entfalten ein kaleidoskopisches Bild der Beziehungen zwischen Mensch und Natur im Wandel. Begleiten Sie uns auf dieser Entdeckungsreise zwischen Faszination und Existenzkrisen!

Mittwochs 18:15 – 19:45 Uhr, Hauptgebäude, Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel West, Raum 221

Einzeltermine

- 23.04.2025

Von der ökologischen Katastrophe zu den Rechten der Natur: Ethnografische Betrachtungen zur spanischen Lagune Mar Menor

Nils Richterich, Graduiertenkolleg Fixing Futures, Goethe-Universität Frankfurt am Main - 07.05.2025 – Achtung Raumwechsel: Hauptgebäude, Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, Raum 221

Der deutsche Wald als Konfliktlandschaft. Kultur- und ideengeschichtliche Aspekte zur Beziehung zwischen Bäumen und Menschen

Viktoria Urmersbach, Stadtteilarchiv Ottensen – Geschichtswerkstatt für Altona e.V. - 14.05.2025

"Hübsch hässlich haben wir’s hier im Wattenmeer…": Zur Wahrnehmung der nordfriesischen Gezeitenlandschaft zwischen Schönheit und Schrecken

Dr. Martin Döring, Institut für Geographie & Exzellenzcluster CLICCS, Universität Hamburg - 04.06.2025

Heimsuchung: Ökologie als Wiedergängerin der Natur

Dr. Veit Braun, Institut für Soziologie, Goethe-Universität Frankfurt am Main - 18.06.2025

Narrative der Nordseeküste – zwischen Furcht und Faszination

Manuel Bolz, Institut für Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie, Universität Göttingen / Dr. Martin Döring, Institut für Geographie / Prof. Dr. Norbert Fischer, Institut für Empirische Kulturwissenschaft, Universität Hamburg

Moderation: Prof. Dr. Ruzana Liburkina - 25.06.2025

Pilzlandschaften

Dr. Sylvina Zander, Kulturhistorikerin, Lübeck - 09.07.2025

Sargassum, die Schöne und das Biest der Ozeane? Zur Widersprüchlichkeit des Algenhaften im Klimawandel

Prof. Dr. Laura Otto, Lehrstuhl für Europäische Ethnologie, Universität Würzburg

Koordination

Prof. Dr. Ruzana Liburkina / Prof. Dr. Norbert Fischer, beide Institut für Empirische Kulturwissenschaft, Universität Hamburg

Alle Termine dieser Ringvorlesung können als Gesamtübersicht (PDF-Datei) gedruckt werden.

___________________________________________________________________________________________________________

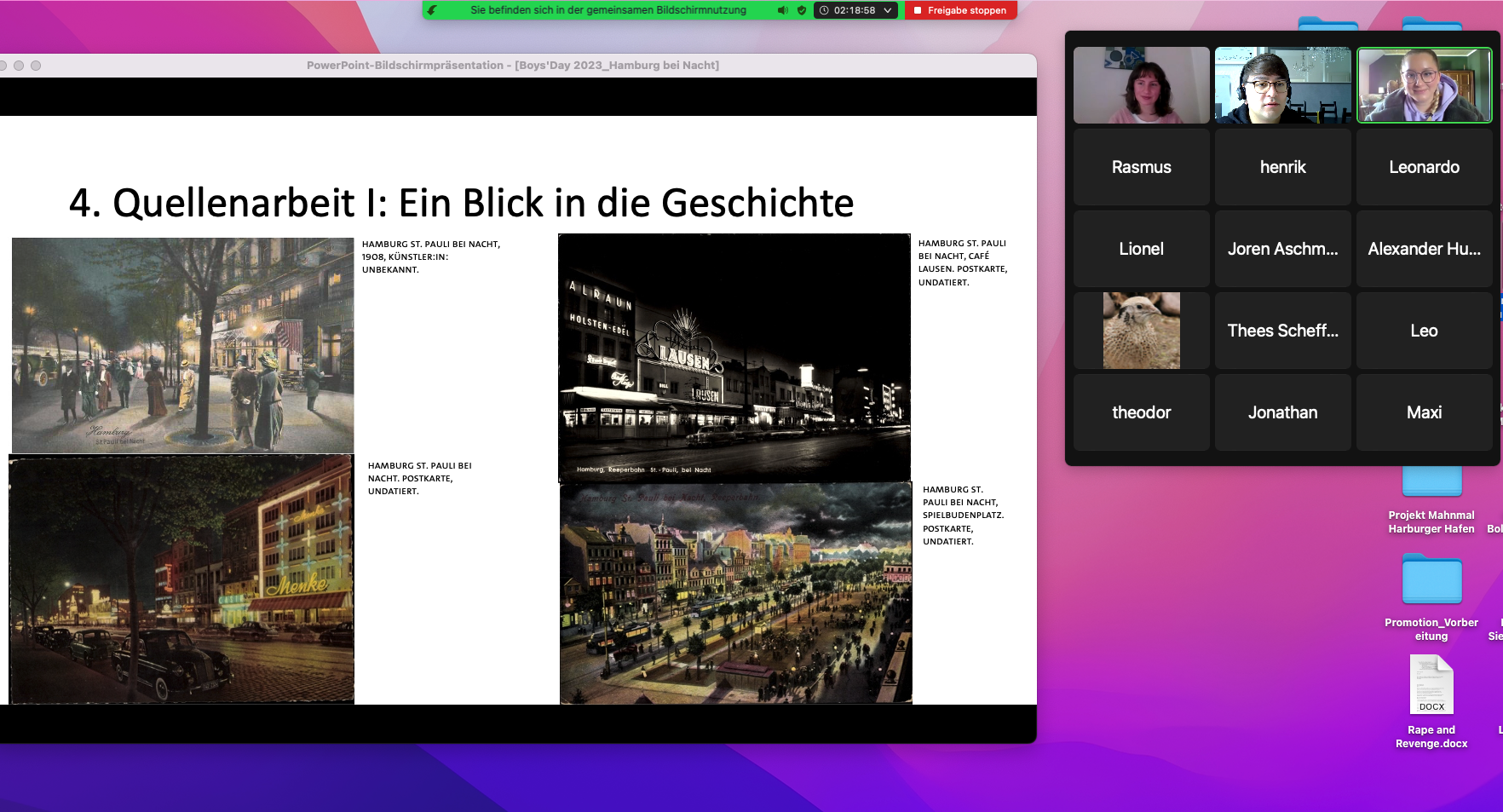

Am 27. April kamen im Rahmen des diesjährigen Boys‘Day erneut 30 Schüler zwischen 12 und 14 Jahren zu einem digitalen Workshop zusammen, um das Studienfach Empirische Kulturwissenschaft kennenzulernen. Das Oberthema „Hamburg bei Nacht. Ein Tag als Kulturwissenschaftler“ bot Impulse, um gemeinsam zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und eigene (Forschungs-)Fragen zu entwickeln.

Nach einem kurzen Input zur Fachgeschichte und der Nennung populärer Forschungsfelder und -Fragen des Faches, gab es einen Austausch darüber, was wissenschaftliche Methoden und Theorien sind und wie diese die kulturwissenschaftliche Forschungspraxis prägen. Kern der Veranstaltung war es, anhand unterschiedlichster historischer und gegenwartsorientierter Quellen Facetten von (Stadt-)Nächten kennenzulernen: Die Jungen sammelten Ideen zu Berufen und Nachtarbeit, typischen Nachtorten des Vergnügens wie Diskotheken und Bars sowie zu Phänomenen wie Lichtverschmutzung. Sie teilten ihre Erfahrungen dazu, wie es sich für sie anfühlt nachts – insbesondere im Kontrast zu tagsüber – unterwegs zu sein und wie sie mit ihren Eltern Uhrzeiten für das Nachhausekommen oder Schlafengehen aushandeln. Historische Fotografien von Vergnügungsorten, Zeitungsberichte sowie nächtliche Fahrpläne des Nahverkehrs dienten hierbei als Diskussionsgrundlage, Rahmung und Erzählimpuls, u.a. über die Wahrnehmung von und das Navigieren durch Stadträume(n) sowie eigene Gefühlslagen von (Un-)Sicherheit.

Auch dieses Jahr war es wieder das Ziel, einerseits die vielfältigen Forschungsfelder in der Empirischen Kulturwissenschaft sichtbar zu machen und gleichzeitig anhand eines konkreten Beispiels die ersten Schritte einer kulturwissenschaftlichen Forschung ausprobieren zu können.

Wir danken den Jungen für ihren angeregten Austausch mit uns und wünschen ihnen in der Zukunft weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

Die Organisator:innen Laura Völz, Karoline Kaiser und Manuel Bolz

Das Institut für Empirische Kulturwissenschaft beteiligte sich mit der Veranstaltung „Zeitreise mit der Kulturwissenschaft. Wie sah in den 1920er Jahren Alltag in Hamburg aus?“, die sich an der im Frühjahr 2021 gegründeten historisch-kulturwissenschaftlichen Werkstatt (hkw) orientiert, am Boys‘ Day 2022 und lud 30 Schüler im Alter von 13 bis 16 Jahren zu einem digitalen Workshop ein. Dies war das größte Angebot des Boys’Day an der Universität Hamburg am 28. April.

Nach einer Einordnung des Themas in die Fachgeschichte, führten wir eine kleine Umfrage mit den Jungen durch, um etwas über ihre (historisch-orientierten) Interessen zu erfahren. Diese dienten anschließend als Diskussionsgegenstand, um in die Thematik von Sport und Freizeit in Hamburg in den 1920er Jahren einzusteigen. Gemeinsam besprachen wir, was die Kulturwissenschaft ist, wie sie arbeitet und forscht und welche Quellengattungen/-sorten/-typen es gibt. Darüber hinaus diskutierten wir, wie eine äußere und innere Quellenkritik aussehen kann, was ein Archiv ist und wie Quellen interpretiert werden können. In diesem Zuge zeigten wir historische Handschriften, Fotos und Werbeplakate von Boxkämpfen bzw. dem Boxsport. Analyseperspektiven, die wir auf diese Quellen einnahmen, waren u. a. Genderrollen, Körperkonzepte und Vorstellungen von Vergnügen.

Ein Ziel der Veranstaltung war es, die vielfältigen Forschungsfelder in der Empirischen Kulturwissenschaft aufzuzeigen. Wir hoffen, die Sensibilität der Jungen für einen geschlechtergerechten Umgang im Alltag geschärft zu haben. Außerdem wollten wir stereotypisierte Rollen aufbrechen und ermutigen zu einer #klischeefreien Berufswahl. Wir danken den Jungen für ihren angeregten Austausch mit uns und wünschen ihnen in der Zukunft weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

Die Organisator:innen: Laura Völz und Manuel Bolz (Masterstudierende)

seit dem Sommer 2021 besitzt das Hamburger Institut einen Instagram-Account: ekw_hamburg

Solltest du Zeit und Lust haben, dich innerhalb einer kleinen studentischen Gruppe mit den Themen Social Media, Wissenschaftskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit auseinanderzusetzen, dann melde dich gerne bei dem FSR Empirische Kulturwissenschaft unter fsr.kulturanthropologie.uhh"AT"gmail.com.

Gemeinsam berichten wir über Lehr- und Lernangebote, studentische Partizipationsmöglichkeiten, Exkursionen und Social Events.

Dein Engagement entlohnen wir mit einer schriftlichen Bescheinigung, welche dir bei Praktikas oder dem Jobeinsteig helfen kann.

Wir freuen uns auf euch!

Euer Instagram-Team

BOY´S DAY 2021

Ziel der Veranstaltung war es, die vielfältigen Thematiken von Kulturwissenschaftler*innen aufzuzeigen. Uns interessierte besonders die Frage, wie Soziale Medien genutzt werden, was geteilt und was vielleicht nicht geteilt wird, was

öffentlich und privat ist und was die zunehmende Mediennutzung in unseren Alltagen über uns als Menschen, über soziale Beziehungen zwischen Familienmitgliedern und Freunden aussagt.

Wir hoffen, die Sensibilität der Jungs für einen geschlechtergerechten Umgang im Alltag geschärft zu haben. Außerdem wollten wir stereotypisierte Rollen aufbrechen und ermutigen zu einer #klischeefreien Berufswahl.

Wir danken den Jungs für ihren angeregten Austausch mit uns und wünschen ihnen in der Zukunft weiterhin viel Erfolg.

Die Organisator*innen: Laura Völz, Karoline Kaiser, Kim Chanel Winterhalter, Manuel

Bolz

Geboren am 9. Dezember 1927 in Hof, studierte Gerhard Lutz an der Universität Würzburg und wurde dort 1954 mit einer Arbeit über „Sitte und Infamie. Untersuchungen zur rechtlichen Volkskunde am Phänomen des Verrufs“ promoviert. Er habilitierte sich 1972 mit wissenschaftsgeschichtlichen Studien an der Universität Göttingen. 1973 übernahm er als Nachfolger von Walter Hävernick die Vertretung des Lehrstuhls für Deutsche Altertums- und Volkskunde an der Universität Hamburg. 1975 wurde er offiziell auf die Professur berufen und wirkte bis 1993 als Seminar- bzw. Institutsdirektor.

Im Fach wurde Gerhard Lutz zunächst mit dem 1958 erschienenen Sammelband „Volkskunde. Ein Handbuch zur Geschichte ihrer Probleme“ bekannt. Anlässlich seines 60. Geburtstages erschien die ihm gewidmete, von Albrecht Lehmann und Andreas Kuntz herausgegebene Festschrift „Sichtweisen der Volkskunde. Zur Geschichte und Forschungspraxis einer Disziplin“ (Berlin 1988).

Gerhard Lutz weitete das Spektrum des Hamburger Institutes vor allem durch theoretische, methodische und fachgeschichtliche Beiträge und öffnete es für interdisziplinäre Perspektiven. Bei seinen Studierenden und Kollegen hat er sich durch seine kompetenten Lehrveranstaltungen und seinen stets freundlichen, höflichen und nicht zuletzt aufs Zuhören bedachten Charakter viel Respekt verschafft. Das Institut wird Gerhard Lutz in ehrender Erinnerung behalten.

NÄCHSTES JAHR IN HAMBURG!

Vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 fand in Wien die 32. dgv-Studierendentagung statt. Das Hamburger Institut hat die Veranstaltung, die unter dem Thema „Überfällig - Überflüssig!“ stattfand, mit 17 (!) Personen besucht und vieles mitgenommen:

Neben Kategorien wie sozialer Bewegung, Raumforschung und visueller Anthropologie fanden auch Veranstaltungen zu kreativen Methoden und zur kritischen Auseinandersetzung im Fach statt. Unter anderem wurde die Aufarbeitung der Rolle des Fachs im Nationalsozialismus intensiv diskutiert. Aus der Studierendenschaft gibt es Bestrebungen, sich in einer institutsübergreifenden Arbeitsgruppe fortlaufend mit diesem Thema zu beschäftigen. Susanne Hochmann und Manuel Bolz aus unserem Institut lieferten ein spannendes Impulsreferat („Zwischen Fast Fashion und Slow Fashion“), welches das Format Studentisches Projektseminar (SPS) mit seinen Vorteilen bewarb. Sie ermunterten Studierende, das selbstorganisierte Format zu nutzen, um eigene Wünsche in den Lernalltag einzubringen und ggfs. solche Bereiche abzudecken, die in der Lehre noch nicht abgebildet werden konnten.

Auch wurde die neue dgv-Studierendenvertretung gewählt: Maren Sacherer (Wien) und Konstantin Mack (Würzburg) vertreten die Interessen der Studierenden bis zur nächsten Wahl.

Wie geht es weiter? Neben Hamburg haben sich auch Bonn und Freiburg als mögliche Tagungsorte im nächsten Jahr zur Wahl gestellt. Mit knappem Vorsprung gegenüber Bonn wurde abgestimmt und der Tagungskoffer reist nach Hamburg! Die 33. dgv-Studierendentagung wird 2020 also bei uns stattfinden. Nun sind die Studierenden gefragt! Es haben sich bereits Personen gefunden, die Veranstaltung planen und umsetzen möchten, aber jede Unterstützung ist willkommen! Demnächst findet ihr Infos dazu in unserem Newsletter, auf dem Facebook-Account des FSR sowie am ‚goldenen Brett‘ (ggü. 220).

Wir sind begeistert vom ansteckenden Flow am Institut! Wir haben nicht nur im Jahr 2019 das 100‑jährige Institutsjubiläum und den 42. dgv-Kongress 2019: "Welt. Wissen. Gestalten", sondern in 2020 die Studierendentagung - das finden wir fantastisch! Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei allen Studierenden und den Lehrenden für ihr Engagement zu bedanken und freuen uns auf eine spannende Zeit!

Mit sonnengebräunten Grüßen

Die Tagungsgruppe

We are happy to welcome our two visiting PhD students Elina Moraitopoulou and Dydimus Zengenene who are both part of the European Training Network POEM. During their secondments at our institute they will expand their knowledge on ethnography and will certainly enrich our institute through their research topics and interdisciplinary expertise:

Elina Moraitopoulou: studied biology in the Department of Biological Applications and Technology at the University of Ioannina in Greece. In 2018 she completed her master in Interdisciplinary Approaches to Research and Education at Center for Research and Interdisciplinarity (CRI) & Paris Descartes University, in Paris, France. Her research interests include participatory research with young people, lived experience and memory making.

Dydimus Zengenene: holds a joint Master degree in Digital Library Learning (DILL) offered issued by the University of Parma (Italy), Tallinn University (Estonia) and Oslo Metropolitan University (Norway). His research interests are in virtual communities, social network analysis and open knowledge. During secondment at the institute, Dydimus is deepening his knowledge of virtual ethnography.

We look forward to an interesting and enriching cooperation and wish Elina and Dydimus a good start in Hamburg!

MEHR ALS GELD UND GOLDKETTEN: DER BOY´S DAY 2019 AM INSTITUT

GANGSTERSTYLE - MODE IM HIPHOP

Das Institut für Volkskunde/Kulturanthropologie beteiligte sich mit der Veranstaltung „Gangsterstyle – Mode im HipHop“ am Boys‘ Day 2019 und lud 25 Schüler im Alter von 13 bis 16 Jahren zu einem gemeinsamen Workshop ein. Dies war das größte Angebot der Universität Hamburg am 28. März. Die Jungsgruppe war sehr vielfältig: von Kampfsportlern über Musiker bis zu Breakdancern, die uns am Ende eine kleine Vorführung gaben.

Nach einer Einordnung des Themas in die Fachgeschichte, analysierten wir anhand von verschiedenen HipHop-Musikvideos Kleidungsstile, Körpersprachen und Performances sowie Erzählformen. Ziel der Veranstaltung war es, die vielfältigen Thematiken von Kulturwissenschaftler*innen aufzuzeigen. Uns interessierte besonders die Frage, wie das weibliche Geschlecht dargestellt und verhandelt wurde. Dabei fassten wir den Entschluss, dass HipHop nicht nur männlich ist und die Zielgruppe nicht nur aus jugendlichen Männern besteht. Weibliche Stimmen und Fans sind in der Öffentlichkeit oftmals unterrepräsentiert. Vor allem bei HipHop-Konzerten und Festivals werden weibliche Fans anders behandelt als männliche Fans. Ein weiteres Fazit für uns war es außerdem, dass es nicht nur einen bestimmten Hip-Hop-Style, sondern verschiedenen Formen gibt, die nebeneinander bestehen und gleichermaßen respektiert werden sollten.

Für viele Jungs stand die Musik im Vordergrund, das Spiel mit Rhythmus, Beat und Schnelligkeit. Der teilweise kontroverse Text oder das oftmals verkörperte Image eines Rappers mit Geld, materiellem Besitz und Jargon stand für die Gruppe im Hintergrund. Durch den Besuch von Marc bekamen die Jungs Einblick in die Praxis eines Musikers. Mit einem Freestyle weckte er das Interesse der Gruppe, die ihm danach interessierte Fragen stellten und Fotos mit ihm machten.

Wir hoffen, die Sensibilität der Jungs für einen geschlechtergerechten Umgang im Alltag geschärft zu haben, damit alle Menschen gleichermaßen Freude an der Musikrichtung Hip-Hop haben. Außerdem wollten wir stereotypisierte Rollen aufbrechen und ermutigen zu einer #klischeefreien Berufswahl.

Wir danken den Jungs für ihren angeregten Austausch mit uns und wünschen ihnen in der Zukunft weiterhin viel Erfolg.

Die Organisator*innen: Susanne Hochmann, Marie Rodewald, Charlotte Pfingsten, Manuel Bolz, Marc Agten

HERZLICH WILLKOMMEN AM INSTITUT!

Wir begrüßen ganz herzlich unsere drei neuen Doktorand*innen und unsere drei neuen wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, die uns in der nächsten Zeit nicht nur mit ihren Forschungsthemen sondern auch mit ihrer interdisziplinären Expertise bereichern werden.

Quoc-Tan Tran studierte Informationssysteme und Handel an der Swinburne University of Technology in Australia und schloss seinen Master in Bibliotheks- und Informationswissenschaften an der University of Lille ab. Seine Forschungsinteressen sind participatory design, interoperability und open knowledge.

Angeliki Tzouganatou studierte Archeologie und Kunstgeschichte an der National Kapodistrian University in Athen und schloss ihren Master in dem Bereich digitalem (Kultur)Erbe an der University of New York ab. Sie konnte bisher Forschungserfahrung in den Projekten EMOTIVE und CONCH sammeln. Ihre Forschungsinteressen sind participatory design, digital heritage und open knowledge.

Jennifer Krueckeberg studierte Sozialanthropologie und Japanologie an der University of Cologne mit einem Auslandssemester an der Keio University in Tokyo. Ihren Master absolvierte sie in Anthropologie und Kulturpolitik am Goldsmiths College an der University of London. Ihr Forschungsinteresse beinhaltet u.a. digitale Medien, Mensch-Technik-Beziehungen und Praktiken des Erinnerns.

Alle drei starten dieses Semester als Doktorand*innen am European Training Network POEM (PARTICIPATORY MEMORY PRACTISES).

Asmaa Kamel studierte Medizintechnik und absolvierte ihren Master in Globale Enterprise und Entrepreneurship. Durch das Chevening Stipendium forschte und arbeitete sie außerdem in UK. Sie sammelte Erfahrung beim ägyptischen Ministerium für Gesundheit und Bevölkerung und an der Cairo University im Technology & Innovation Commercialisation Office. Darüber hinaus erwarb sie Qualitäten in der Jugend- und Erwachsenenbildung und setzt auf Innovation und Nachhaltigkeit in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen. Gegenwärtig arbeitet sie im interdisziplinären Projekt CASCADE an der Universität Hamburg zu Nachhaltigkeit in wasserknappen Gebieten im mediterranen Raum.

Dr. Lina Franken studierte Volkskunde, Neuere Geschichte und Medienwissenschaften in Bonn. Nach ihrem Magistra Artium promovierte sie in der Vergleichenden Kulturwissenschaft und sammelte Erfahrung als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Regensburg, Bonn und Bamberg sowie bei UNESCO. Ihre Forschungsinteressen sind u.a. Bildungskulturen- und politik, immaterielles Kulturerbe sowie Arbeits- und Nahrungskulturen. Gegenwärtig arbeitet sie im Projekt hermA.

Dr. Stefanie Mallon schloss ihren Master in Kulturanalysen und ihre Promotion an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg ab. Ihre Forschungsschwerpunkte sind u.a. Ordnung/Un-Ordnung, materielle Kulturforschung sowie Materialität und Wissen.

Dr. Eliane Fernandes studierte Ethnologie, Vor- und Frühgeschichte und Journalistik an der Universität Hamburg. Sie promovierte an der Universität Bremen und arbeitete dort und in Marburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Seit Dezember unterstützt sie unser Team beim ARTISTIC – InterReg Projekt zum Immateriellen Kulturerbe. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die empirische Kulturforschung, interkulturelle Prozesse, Medien- und Umweltanthropologie. Außerdem konnte sie Erfahrung mit Feldforschungen in Deutschland, Brasilien und dem Amazonasgebiet sammeln.

Wir freuen uns auf eine interessante, spannende und lehrreiche Zusammenarbeit und wünschen ihnen einen guten Start in Hamburg!

----------------------------------------------

Welcome to the institute!

We are happy to welcome three new PhD students and four new research assistants who will certainly enrich our institute through their research topics and interdisciplinary expertise:

Quoc-Tan Tran studied Information Systems and Business at Swinburne University of Technology in Australia and graduated in Library and Information Science from the University of Lille. His research interests are participatory design, interoperability and open knowledge.

Angeliki Tzouganatou studied Archeology and History of Art at the National Kapodistrian University in Athens and completed her Master in Digital Heritage at the University of New York. She gained research experience in the projects EMOTIVE and CONCH. Her research interests are participatory design, digital heritage and open knowledge.

Jennifer Krueckeberg studied Social Anthropology and Japanese Studies at the University of Cologne with a semester abroad at Keio University in Tokyo. She completed her Master in Anthropology and Cultural Politics at Goldsmiths, University of London. Her research interests include digital media, human-technology-relations and memory practices.

All three PhD students are part of the the European Training Network POEM.

Asmaa Kamel studied biomedical engineering and completed her Master in Global Enterprise an Entrepreneurship. She gained experience through a Chevening Scholarship, at the Egyptian Ministry of Health & Population and at the Cairo University at the Technology & Innovation Commercialization Office. She also acquired qualities in youth and adult education and focusses on innovation and sustainability in economic and social fields. She is currently working in the interdisciplinary project CASCADE on sustainability in water-scarce rural areas in the Mediterranean.

Dr Lina Franken studied Cultural Anthropology, Modern History and Media Studies in Bonn. After completing her Magistra Artium, she earned her doctorate in Comparative Cultural Studies. She worked as a research assistant at the University Regensburg, Bonn, Bamberg and gained experience at UNESCO. Her research interests include education cultures and politics, intangible cultural heritage, working and food cultures. She is currently working on the hermA project on digital annotation.

Dr Stefanie Mallon graduated in Cultural Analysis and did her PhD at the Carl von Ossietzky University in Oldenburg. Her research interests are order/disorder, material culture, and materiality and knowledge.

Dr. Eliane Fernandes Ferreira studied Ethnology, History and Journalism at the University of Hamburg. She did her PhD at the University of Bremen where she also worked as a research assistant. Since December she’s working at ARTISTIC – InterReg Project on Intangible Cultural Heritage. In her research she focus on empirical cultural research, intercultural processes, media/visual and environmental anthropology especially with fieldwork in Germany, Amazonia and Brazil.

We look forward to an interesting and enriching cooperation and wish you all a good start in Hamburg!

Unterwegs auf der Hamburger Veddel

Benachteiligte Bezirke und Quartiere in Städten sind häufig mit negativen Stereotypen besetzt. Durch negative Berichterstattung in den Medien und im öffentlichen Diskurs erfahren die Anwohnerinnen und Anwohner immer wieder Stigmatisierung und Diskriminierung, was ihre sozialkulturellen Entfaltungschancen wiederum mindern kann. Wie sieht es aber tatsächlich in benachteiligten Stadtteilen aus? Wie wird gelebt, gearbeitet, interagiert und wahrgenommen? Welche Resilienzstrategien entwickeln die Menschen im Zusammenhang mit solchen Wohnadressen? Mit unter anderem diesen Fragen beschäftigten sich in diesem Semester die Studierenden des Seminars „Gewinner“ und „Verlierer“ der Gentrifizierungsdynamik: Resilienz und Vulnerabilität in urbanen Quartieren unter der Leitung von Teresa Stumpf.

Um einen direkten Einblick in die Arbeit und das Leben in einem sogenannten benachteiligten Stadtquartier zu erhalten, unternahm der Kurs am 8. Mai einen Ausflug auf die Hamburger Veddel. Die Veddel ist eine Siedlung auf einer Elbinsel am Rande des Hamburger Hafens, die aufgrund schlechter infrastruktureller Versorgung, Armut und Kriminalität immer wieder negativ in die Schlagzeilen gerät. Unter der Führung von Max Steinau von ProQuartier unternahmen die Studierenden einen Stadtteilspaziergang durch die Wohngegend und entlang der wichtigsten Fixpunkte im Quartier. Unter anderem besichtigten sie die vergoldete Fassade eines Wohnhauses, die im Rahmen eines Kunstprojekts entstand und weit über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus für Diskussionen hinsichtlich ihrer Angemessenheit im Angesicht des Bedarfs um nicht sanierte Fenster und Wohnungen sorgte. Die Begehung endete bei einem leckeren Mittagessen im Café Nova, einem Begegnungscafé im alten Gemeindehaus der Immanuelkirche Veddel, wo ein lebhafter Austausch mit zwei Akteurinnen des New Hamburg Projektes über ihre Arbeit im Quartier und die Vorbereitungen des New Hamburg Festivals stattfand.

Aufnahmen: Teresa Stumpf

SHARING IS CARING - Exkursion nach Aarhus

Die Konferenz Sharing is Caring fand 2011 zum ersten Mal in Dänemark statt. Initiiert von Merete Sanderhoff, Kuratorin und senior advisor für digitale Museumspraxis am Statens Museum for Kunst (SMK), rückt sie die Herausforderungen und Potenziale der Digitalisierung von Kulturerbe in den Fokus. Hauptsächlich ausgerichtet für die GLAMs (galleries, libraries, archives and museums), geht es der Sharing is Caring vor allem darum, Wege der Digitalisierung ohne die Herstellung von neuen Urheberrechten aufzuzeigen, Erfolgsgeschichten der Einbindung von Öffentlichkeiten in GLAMs zu diskutieren und kleine wie große Institutionen auf ihrem Weg zu openGLAMs zu inspirieren. Als openGLAMs bezeichnen sich Institutionen, welche die Digitalisate ihrer gemeinfreien Werke kostenlos zur Nachnutzung zur Verfügung stellen.

Nach Editionen in Brüssel und am Institut für Volkskunde / Kulturanthropologie in Kooperation mit dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg fand die Sharing is Caring 2017 im November in Aarhus statt. Die Veranstaltungsorte Den Gamle By und Aros Museum boten den Gästen zwei Tage voller Inspiration und Austausch. Dieses Mal wurde vor allem der soziale Nutzen der Digitalisierung in den Vordergrund gestellt. Die Konferenz bot Vorträge und Workshops mit dem Ziel, einerseits GLAMs die Messung des Nutzens ihrer Arbeit zu ermöglichen und andererseits zu diskutieren, was der angestrebte Nutzen überhaupt sein sollte. Der Tenor der Konferenz: Die Menschen, nicht die Erhaltung des Materiellen sollen in den Vordergrund gestellt werden. Viel Inspiration boten auch die ignites, in denen verschiedene Projekte die Möglichkeit hatten, sich in fünf Minuten dem Publikum zu präsentieren. Auch das Institut für Volkskunde / Kulturanthropologie war mit dem Young Heritage Studio vertreten und wurde von Ragna Quellmann und Olivia Stracke präsentiert. Mehr über unser Projekt findest du hier: digilab-culture.de

Die Exkursion nach Aarhus im Rahmen des Seminars „ECHY. From Cultural Heritage to open cultural data” von Professor Dr. Gertraud Koch erwies sich aus zwei Perspektiven als sehr gewinnbringend: einerseits aus dem persönlichen, andererseits aus dem wissenschaftlichen Blickwinkel. Auf der kulturanthropologischen Ebene bot die Tagung viele Möglichkeiten für inspirierende Einblicke ins Feld von Institutionen und Projekten des europäischen Kulturerbes im Bereich der Digitalisierung. Da sich dieses Feld häufig durch personale und finanzielle Ressourcenknappheit sowie geringe Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit auszeichnet, war gut in den Beiträgen zu beobachten, wie die Beteiligten versuchen, sich gegenseitig zu motivieren, zu loben und zu versichern. Die Beitragenden gehören einem über die Jahre etablierten Netzwerk an, das hohe Interdependezen aufweist. Viele Institutionen kooperieren langfristig, manche haben Posten in mehreren Einrichtungen inne und beeinflussen so das Feld und die Wahrnehmung der Bewegung. Zudem war es spannend, Personen, von denen man als Studierende bisher nur Publikationen gelesen hatte, tatsächlich kennenzulernen, in Reden zu hören und sich mit Menschen auszutauschen, die ein ähnlich gelagertes Interesse besitzen. Außerdem konnte man sich bei routinierten Rhetoriker_innen ein paar Details abschauen, wie man selbst seine Präsentationen in Zukunft lebendiger gestalten könnte. Auch der Tagungsort, das mitten in der Stadt gelegene Freilichtmuseum Den Gamle By, bot Gelegenheiten, die Geschichte dieser dänischen Stadt bis in die nahe Vergangenheit zu entdecken.

Dass sich die Tagung dieses Jahr mit dem Thema Impact auseinander setzte, ist sicherlich einerseits aus den Institutionen selbst zu verstehen, die ihre Bemühungen evaluieren möchten. Andererseits ist auch ein Druck von außerhalb festzustellen, da die Projekte häufig staatlich oder von supranationalen Organisationen wie der EU finanziert werden. Die Geldgeber sind verständlicherweise an den Ergebnissen und dem Einfluss der Projekte interessiert und knüpfen zum Teil auch eine erneute Förderung an eine solche Messung. Die Beitragenden wiesen jedoch eine quantitative Messung eines kulturellen Einflusses auf die Gesellschaft zurück und plädierten vielmehr für eine an qualitativen Kategorien orientierte Evaluation. Leider blieben die Vorschläge größtenteils vage und zeigten wenig konkrete Ansätze, wie sich nun Impact definieren, kategorisieren und erfassen lassen könnte.

Der zweite Konferenztag bot die Möglichkeit, an zwei Workshop sessions teilzunehmen. Als Teilnehmende der Workshops von Rob Stein und Tim Sheratt lässt sich die Erkenntnis am prägnantesten zusammenfassen mit dem Ausspruch: Man muss nicht programmieren können, um Kulturerbe zu hacken.

Insgesamt hat uns die Exkursion viele Anregungen für das Seminar „ECHY. From Cultural Heritage to open cultural data” bei Professor Dr. Gertraud Koch geboten und wir konnten die Perspektiven der Critical Heritage Studies im Feld anwenden. Für das Young Heritage Studio erwies sich die Teilnahme an der Konferenz als äußert fruchtbar. Das Feedback von Praktizierenden der GLAM Gemeinschaft ist eine wertvolle Perspektive für die inhaltliche Weiterentwicklung des Projekts.

SHARING IS CARING - Konferenz in Hamburg

Stell dir vor, du könntest deine eigene Nofretete-Büste im Wohnzimmer neben den Fernseher stellen. Dafür musst du keinen Einbruch auf der Berliner Museumsinsel begehen, stattdessen ist alles, was du benötigst, ein 3D-Drucker. Die deutschen Künstler und Teilnehmer der Konferenz „sharing is caring – Hamburg Extension“ Nora Al- Badri und Jan Nikolai Nelles haben nämlich einen Teil der Arbeit schon übernommen und einen Scan der Büste für jeden zugänglich ins Netz gestellt- und damit nicht nur einen kleinen Skandal in der Kunstwelt ausgelöst, sondern auch ein exzellentes Beispiel für öffentliches Kulturerbe geliefert.

Und genau darum ging es bei der „sharing is caring“- Konferenz am 20. und 21. April 2017 in Hamburg; Sollten Museen ihre Bestände online stellen und damit allen zugänglich machen? Seit Jahren werden Kunstwerke systematisch in Datenbanken eingescannt und gespeichert, diese Fülle an Informationen steht jedoch überwiegend nur den Museen selbst zur Verfügung. Dass dies ein Fehler ist und welche Vorteile die Digitalisierung des GLAM-Sektors birgt (Galleries, Libraries, Archives and Museums), besprachen Künstler, Museumsmitarbeiter und Forscher aus der ganzen Welt am Institut für Volkskunde/Kulturanthropologie der Universität Hamburg und im Museum für Kunst und Gewerbe (MKG). Auch Carsten Brosda, Senator der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, war anwesend und hielt eine Rede.

Konzipiert wurde die Konferenz von Prof. Dr. Gertraud Koch und Samantha Lutz von der Universität Hamburg sowie Dr. Antje Schmidt, Leiterin der Abteilung Digitale Inventarisierung im MKG. Die Vorbereitungen waren zeitintensiv. Räume mussten organisiert, Mikrofone und Videokameras bereitgestellt, Namensschilder gedruckt und die Referenten betreut werden. „Meine Aufgabe war es unter anderem Fotos zu machen, mich mit der Arbeit der Speaker vertraut zu machen und auf Twitter aktiv zu sein“, erzählt Olivia Stracke, Studentin der Kulturanthropologie an der Universität Hamburg und Helferin bei „Sharing is Caring“. „Die Tagung verlief zum Glück ohne große Probleme, die Organisation wurde gelobt und es wurden viele interessante Diskussionen geführt“, berichtet Stracke weiter, „Es war auch eine gute Möglichkeit zum Netzwerken.“ Obwohl es eine in erster Linie eine wissenschaftliche Tagung für Fachleute gewesen sei, hätten sich auch interessierte Studierende unter die Zuhörer gemischt. Die Hashtags „OpenGLAM“ und „OpenData“ schossen während der Konferenz in die Top 10 der deutschlandweiten Twitter-Trends und verbreiteten die Botschaft, dass das freie und uneingeschränkte Teilen von Daten digitalisierter Kunstobjekte unerlässlich zur Entwicklung neuer kreativer Prozesse, Kunst, Innovation, Inspiration und Wissensweitergabe ist. Doch neben Potentialen stecken in dem Vorhaben auch Herausforderungen, was in den Workshops deutlich wurde, die Titel trugen wie Change your Mind oder Reuse of Cultural Heritage: A Challenging Topic.

Seit 2011 wird „Sharing is Caring“ in Kopenhagen organisiert. Dass die Konferenz außerhalb Dänemarks abgehalten wurde, war eine Premiere. Auch Merete Sanderhoff, Direktorin am SMK (National Gallery of Denmark) und ursprüngliche Gründerin von „sharing is caring“, war unter den Teilnehmern und verkündete während ihres Vortrages How Starting Small Can Change the (Museum) World: „Cultural heritage belongs to everyone. We simply take care of it for you“. (Bericht Olivia Stracke )

Erasmus an der Universitat Autònoma Barcelona

Unsere Studierende Lily Beer fühlt sich durch ihr Auslandssemester in Barcelona "beflügelt". Neben ihrem kulturanthropologischen Seminar an der Uni gibt es außerhalb, wie innerhalb, der tollen Stadt unglaublich viel zu entdecken und die Hauptstadt Kataloniens ist nicht nur geschichtlich und durch ihren antifaschistischen Widerstand im Bürgerkrieg unter der Herrschaft Francos interessant. Bis heute ist der autonomische Gedanke Kataloniens spürbar und prägt den Alltag, Katalanisch ist in der Universitat Autònoma Barcelona und insbesondere im Umland der Stadt viel stärker vertreten als Spanisch, in Katalonien wird fast ausschließlich Katalanisch gesprochen und in Andorra ist Katalanisch die Amtssprache.

Welche Bedeutung die Sprachen und der Unabhängigkeitsgedanke (bspw. auch im Baskenland im Norden Spaniens) haben, wird sehr deutlich, wenn man hier länger vor Ort ist und Demonstrationen und andere Aktionen für die Unabhängigkeit mitbekommt. Barcelona als Metropole ist gleichzeitig sehr bunt und bietet eine Menge an kulturellen, musikalischen und kulinarischen Köstlichkeiten und bereichert mich in verschiedenen Hinsichten sehr. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese wundervolle Erfahrung machen darf und ich bin mir sicher, dass ich von meinen Erlebnissen und Begegnungen hier lange zehren werde, resümiert Lily Beer.

Aufnahmen: Lily Beer

Towards Digital Folkloristics

Im September (14.-16.09.2016) fand die Tagung „Towards Digital Folkloristics“ der Internationalen Gesellschaft für Ethnologie und Folklore (SIEF) in Riga (Lettland) statt. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung von Sammlungen in kulturellen Archiven oder Museen fanden sich zahlreiche internationale WissenschaftlerInnen zusammen, um über Strategien der Digitalisierung in Gedächtnisinstitutionen zu diskutieren. Im Fokus stand dabei die Frage, wie insbesondere ethnographische, oftmals handschriftliche Bestände digitalisiert, im Sinne der digitalen Langzeitarchivierung dauerhaft gesichert und nachhaltig für die Forschung und Vermittlung von Kultur zugänglich gemacht werden können. Auch das Hamburger Institut für Volkskunde / Kulturanthropologie war mit Vorträgen von Prof. Dr. Gertraud Koch und Samantha Lutz vertreten, die ihre aktuellen Forschungen in den Bereichen der kritischen Kulturerbeforschung und digitaler Kulturen präsentierten. Darüber hinaus wurde die Gründung einer neuen SIEF-Arbeitsgruppe diskutiert. Mehr Informationen finden Sie hier.

Aufnahmen: Gertraud Koch, Samantha Lutz & Lettische Nationalbibliothek

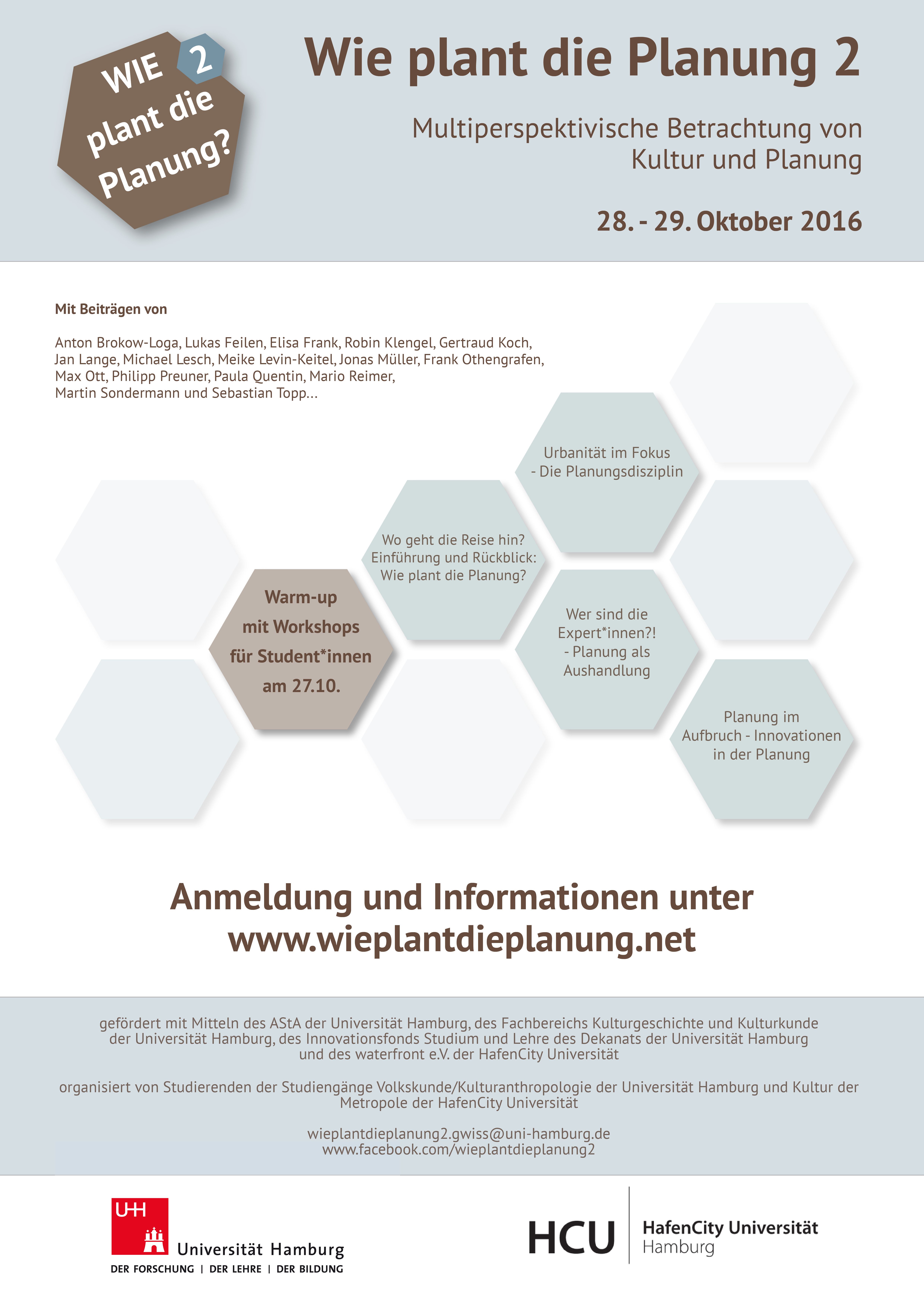

Studentische Tagung „Wie plant die Planung? - Multiperspektivische Betrachtung von Kultur & Planung“

„Wie plant die Planung?“ - Unter diesem Motto stand die studentische Tagung, die an unserem Institut in Kooperation mit den Studiengängen „Kultur der Metropole“ und „Stadtplanung“ der HafenCity Universität stattfand. Vom 27. bis 29. Oktober wurde die Schnittmenge zwischen Stadtplanung und Kulturanthropologie ausgelotet. Nach einem Vorbereitungstag am 26. Oktober für Studierenden berichteten zahlreiche Vorträge aus Theorie und Praxis und diskutierten die Rolle der Kulturanthropologie für Planung sowie die Position von Kulturanthropologie bei der Betrachtung von Planung. Nach einer Begrüßung durch Prof. Dr. Gertraud Koch und Prof. Dr. Alexa Färber und einer kurzen Zusammenfassung des Studierendentags sowie einleitenden Worten von Sebastian Topp wurde intensiv über das Verhältnis von Kultur und Planung referiert und diskutiert und dieses bis in den Ausklang des Abends im Abaton-Bistro vorgesetzt. Vor allem Themen rund um Zivilgesellschaft, Aktivierung/Empowerment, Informationsbedarf vs. Protestkapazität sowie Herausforderungen, die mit der Betrachtung von Raumplanung einhergehen, standen zur Debatte. Nach zwei spannenden, intensiven und produktiven Tagen wurden zum Ende Überlegungen angestellt, eine dritte Tagung unter dem Motto „Wie plant die Planung?“, um dem aktuellen Perspektiven und Forschungsthemen einen Raum bieten zu können.

Aufnahmen: Maria-Antonie Ellendorff

Nosing around Prag

(von Annika Franke & Charlotte Klein)

Fremd und Eigen – was bedeutet das in einem anderen Land? Wie werden Differenzen erlebt und verhandelt? Diesen und anderen Fragen gingen wir Bachelorstudent*innen bei unserer 5-tägigen Prag-Exkursion im Oktober 2016 nach. Den theoretischen und methodischen Hintergrund lieferte uns das zweisemestrige Seminar „Forschendes Lernen: Das Eigene und das Fremde: Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Differenzerfahrungen im Alltag“ bei Prof. Dr. Sabine Kienitz. Die Prag-Reise bot uns die Chance, eigene ethnografische Erlebnisse und Beobachtungen in der Fremde zu sammeln. Wir beließen es nicht dabei, Sehenswürdigkeiten wie die Prager Burg und die Karlsbrücke zu besichtigen, sondern wollten in direkten Kontakt mit den Menschen vor Ort und der tschechischen Geschichte kommen. Unsere Exkursionsleiterin Cordula Endter hatte im Vorfeld mit verschiedenen Akteur*innen in der Stadt Kontakte geknüpft – dies ermöglichte uns einen spannenden Austausch. Im Gespräch mit Aktivist*innen der Klinika – einem autonomen, sozialen Zentrum in einem ehemaligen Krankenhaus – wurden Themen der urbanen Geschichte und Gegenwart sichtbar. Eindrücke der zeitgenössischen Kunstszene sammelten wir bei der transnational agierenden Galerie tranzit. Hier spielten die Gestaltung des Alltäglichen und die aktuelle politische Situation eine bedeutende Rolle. Wir trafen Anthropolog*innen aus Tschechien, den USA und Deutschland. So bot uns die Europäische Ethnologin Anja Decker einen Blick hinter die Mauern eines urbanen Gemeinschaftsgartens. Bei all diesen Aufeinandertreffen wurde uns die allgegenwärtige Präsenz der tschechischen Geschichte, wie die Samtene Revolution 1989 und die Öffnung gen Westen, bewusst. Den historischen Kontext hatten wir uns im Vorfeld bei Referaten zu deutsch-tschechischen Beziehungen, der heutigen wirtschaftlichen Situation Tschechiens und zur Prager Stadtgeschichte erarbeitet. Zwischen gemeinsamen Programmpunkten, Wahrnehmungsspaziergängen in der Stadt und Treffen mit Akteuren vor Ort war auch Zeit, am eigenen Forschungsthema zu feilen – ob im Feld oder im Gespräch mit Kommiliton*innen.

Aufnahmen: Fabian Beckert

Willkommen an der Uni Hamburg - Das Institut freut sich über die neuen Studierenden!

Neugierig, freudig und voll gespannter Erwartungen waren die 32 Studienanfänger_innen, als sie mit einem gemeinsamen Frühstück am Institut für Volkskunde / Kulturanthropologie begrüßt wurden. Dies war der Auftakt zur einwöchigen Orientierungseinheit, die das Institut traditionell für seine Studienanfänger-Innen anbietet. Zwei Studierende höherer Semester unterstützten die Erstsemester beim Einstieg ins Studium. Sie führten die „Neuen“ über den weitläufigen Campus, gaben Tipps zu Seminaren und Modulen und berichteten von ihren bisherigen Erfahrungen an der Universität. Daneben hatten die Studienanfänger_innen ausgiebig Gelegenheit, sich untereinander kennenzulernen und sich mit dem Institut vertraut zu machen. Eine interaktive Vorstellungsrunde zusammen mit den Lehrenden des Instituts führte zu bereichernden Gesprächen zwischen Dozenten_innen und den Studierenden. Abgeschlossen wurde die Orientierungswoche mit einer gemeinsamen Hamburg-Rallye der StudienanfängerInnen des Fachbereichs Kulturwissensschaften.

Aufnahmen: Anna Stoffregen

Tagung am Institut | Homepage

Fokus Neukölln: Bürger.Forschung.Dialog

Wer oder was ist eigentlich Berlin-Neukölln? Es ist ein Ort, an dem sich viele gesellschaftliche Fragen des 21. Jahrhunderts abzeichnen! Und es ist deswegen auch ein Ort, an dem sich Forscherinnen und Forscher verschiedenster Disziplinen tummeln und Datenmaterial sammeln. Zeit, dieses Material und seine Ergebnisse auch einmal in den Bezirk zurückzutragen – so dachten sich gemeinsam die Bürgerstiftung Neukölln, Wissenschaft im Dialog und das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Bei der Veranstaltungsreihe „Fokus Neukölln II“ in der Villa Neukölln präsentierten am 19.04. sieben Forscherinnen und Forscher in 5-minütigen Impulsvorträgen ihre Projekte und stellten sich den Fragen der Anwohnerinnen und Anwohner. Unter den Vortragenden: die beiden Institutsdoktorandinnen Alejandra Tijerina García und Teresa Stumpf. Alejandra sprach über die Integrationsstrategien spanischer Migrantinnen und Migranten im Bezirk und Teresa berichtete über die Interaktions- und Kommunikationsmuster der Neuköllnerinnen und Neuköllner in Zeiten des sozialen Wandels. Ein kurzes Resümee der Bürgerstiftung Neukölln zur Veranstaltung gibt es hier.

Aufnahmen: Teresa Stumpf

Erik Champion zu Gast am Institut: Virtual Heritage – Playing with the Past

Von Hamburg zu den ägyptischen Pyramiden und Tempeln der Pharaonen in nur wenigen Sekunden. Eintauchen in eine vergangen geglaubte Welt: Virtuelle Realität (VR) ist kein Zukunftstraum mehr, denn inzwischen probieren sich viele Hersteller an eigenen Produkten. VR-Technologien finden zunehmend auch Einklang in die Arbeit von Gedächtnisinstitutionen – wie Archive, Bibliotheken und Museen – in Form von virtuellen Ausstellungen im Internet, 3D-Digitalisierung und 3D-Druck oder durch den Einsatz von sogenannten Wearables in Ausstellungskonzepten vor Ort. In einem Eröffnungsvortrag im Rahmen des Seminars „Digital Heritage“ von Samantha Lutz gab Erik Champion – Professor für Cultural Visualization an der Curtin University in Perth (Australien) – einen Überblick, wie sich durch diese Entwicklungen die Erhaltung von Kulturerbe gegenwärtig verändert. Sein Gastvortrag zu Virtual Heritage und Interactive History knüpfte damit an das Programm und die Diskussionen des Institutskolloquiums „D1G1TAL HER1TAGE“ aus dem Wintersemester 2015/16 an (siehe mehr hier) und schlägt eine Brücke zu Forschungsschwerpunkten des Instituts wie Digital Cultures und eHumanities. Herzlichen Dank nochmals für den gelungenen Auftakt ins Sommersemester 2016!

Aufnahmen: Samantha Lutz

Exkursion HH-Jenfeld

Mit der Fragestellung „Wie plant die Planung?“ im Hinterkopf, machten sich ca. 15 Studierende aus dem gleichnamigen BA-Seminar unter der Leitung von Sebastian Topp am 1. Juli nach Hamburg Jenfeld auf. Mit dem Stadtteil wurde ein Exkursionsziel ausgewählt, welches aus der Außenperspektive betrachtet, stark mit seinem Ruf als sozialer Brennpunkt zu kämpfen hat und aufgrund dessen im Fokus der Hamburger Stadtentwicklung liegt. Vor Ort erfuhren die Studierende von einem an der Stadtteilschule tätigen Sozialarbeiter und Absolventen des Institus, Max Steinau, etwas über die Sozialstruktur des Stadtteils sowie Einblick in den zentralen Themenfelder Jenfelds. Darüber hinaus kamen sie in den Genuss einer kleinen Stadtteilerkundung.

Durch das Einkaufszentrum von Jenfeld, welches als Stadtteilmitte zu erkennen war, führte der Weg entlang der unterschiedlichen Bebauungsstrukturen, welche von offener Bebauung bis hin zu Hochhauskomplexen reichten. Das Gespräch mit einer Mitarbeiterin der Kaffeekanne, einer seit vielen Jahren im Stadtteil aktiven offenen Kinder- und Jugendeinrichtung, zeigt die Diskrepanz zwischen strukturellen, sozialen Problemen im Stadtteil und den Möglichkeiten der Angebote auf. Die Exkursion bot für den Kurs die Möglichkeit, theoretische Konzepte der Stadtentwicklung, Gestaltung und Aneignung wie bspw. das viel diskutierte "Recht auf Stadt" anhand von Praxiseinblicken zu diskutieren und schuf damit einen möglichen Ansatzpunkt für weitere Auseinandersetzungen.

Ein weiterer Meilenstein wird die Tagung in diesem Themenfeld im Oktober sein. Weitere Informationen finden Sie hier.

Aufnahmen: Sebastian Topp

ERAMUS+Praktikum: Mareike Kriedemann in Krakau

Mein Praktikum absolviere ich in 2016 im Nürnberger Haus / Dom Norymberski und helfe dabei der Leiterin Frau Renata Kopyto bei der Organisation und Durchführung der Jubiläumsveranstaltungen diesen Sommer. Das Nürnberger Haus in Krakau pflegt mit seiner Partnerinstitution, dem Krakauer Haus in Nürnberg, intensiven Austausch im Bereich polnisch-deutsche Kunst, Kultur, Sprache und Musik und trägt damit zur Annäherung und zur Zusammenarbeit beider Nachbarländer bei. Während der letzten Wochen habe ich eine spannende und lehrreiche Zeit gehabt, die mir die praktische Arbeit im Kulturbereich näher gebracht hat. Zu den Highlights gehörten ein Theaterfestival, eine Ausstellung im öffentlichen Stadtraum und im Juni wird ein Straßenfest folgen. Neben dem Ausbau meiner sprachlichen Kenntnisse im Polnischen, habe ich zudem viele nützliche Erfahrungen sammeln können, die mir für meine weitere Studiumszeit, das anstehende Arbeitsleben aber auch für mich privat nützlich sein werden.

Aufnahmen: Mareike Kriedemann

Exchange: Jan Willig | Stockholm University

Dank des ERASMUS+-Programms ging es für mich während des spring semester 16 vom Januar bis Juni nach Stockholm. Der Einstieg am Institut fiel leicht, auch wenn der Studienalltag ungewohnt straff daherkam. Attraktive Studienbedingungen und phantastische Kommilitonen ließen jeden Stress jedoch schnell vergessen sein. Stockholm präsentiert sich als eine außergewöhnlich lebenswerte Stadt mit reichhaltigem Kulturangebot und hervorragenden Ausgehmöglichkeiten. Wer auch in den ersten dunklen Monaten ein sonniges Gemüt bewahrt, der findet in Stockholm schnell gute Freunde. Mit Fortschreiten des Jahres werden die Tage länger und die Sonne zu einem vielgesehenen Gast. Jetzt lohnen sich vor allem Ausflüge in die wunderschöne Natur und in die vielen Freilichtmuseen. Steigt man der Stadt wortwörtlich einmal auf's Dach, so darf man Stockholm von seiner vielleicht schönsten Seite genießen. Wer eine ausgezeichnete Universität mit einer ebenso ausgezeichneten Freizeit verbinden möchte, dem sei ein Austausch via ERASMUS nach Stockholm wärmstens empfohlen.

Aufnahmen: Jan Willig

Institutskolloquium SoSe 2016

Das aktuelle Institutskolloquium am Institut für Volkskunde/Kulturanthropologie findet unter dem Titel „Klang-Kulturen. Vom Hören und Nicht-Hören in den Kulturwissenschaften“ statt. Den Auftakt machten Sabine Kienitz und Anna Symanczyk und berichteten über die Bedeutung von Klang in ihren Forschungsfeldern. Jochen Bonz bereicherte das Kolloquium mit seinem Vortrag „Auf Umwegen des Hören. Über Objekte und Subjekte in der Klang-Kulturforschung“. Das Kolloquium stellt Fragen einer auditiven Kulturanalyse und deren spezifischer Methodik in den Mittelpunkt. Dabei wird ein breites thematisches Feld eröffnet: Von Klangräumen und Sonifikation über das Thema der Schweigeminute bis hin zu so unterschiedlichen Themen wie dem Cochlea-Implantat, Filmsound und Perspektiven einer hörenden Kulturwissenschaft diskutiert das Kolloquium aktuelle Themen der kulturwissenschaftlichen Klangforschung.

Für nähere Informationen zu den einzelnen Terminen, finden Sie hier eine Übersicht. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Anna Symanczyk.

Aufnahmen: Anna Stoffregen, Anna Symanczyk und Sebastian Topp

Politics of Care

Unter dem Eindruck einer zunehmenden Privatisierung und Ökonomisierung wird Care/Für_Sorge zu einem wichtigen Forschungsfeld, dem sich die Tagung „Politics of Care. Politiken der Für_Sorge – Für_Sorge als Politik“ vom 25. bis 27. Februar 2016 am Institut für Volkskunde/Kulturanthropologie widmete. Die Tagung beschäftigte sich dabei mit Zugehörigkeiten und Verortungen, Ethiken und Affekten, Subjektivierungsprozessen und Sozialformen, Ungleichzeitigkeiten und Ungleichheiten von Care/Für_Sorge. Was genau aber steht eigentlich in Frage, wenn über Care/Für_Sorge debattiert wird: Was für Politiken der Für_Sorge entwickeln sich? Wer partizipiert in Care/Für_Sorge? Wer darf bzw. soll sich um wen wie sorgen? Diesen Fragen wurde in den Sessions und Panels umfassend nachgegangen, dabei standen zum Beispiel die Logik von Care in der Flüchtlingshilfe, die Arbeitssituation von migrantischen Pflegenden in Europa, aber auch der Umgang mit Pflanzen und Tieren im Fokus. Auch Susanne Lohmann, Master-Studierende an unserem Institut, konnte ihre Abschlussarbeit zur Praxis der Carework in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung vorstellen.

Aufnahmen: Cordula Endter

Zu Besuch bei Google

am Freitag, den 22.01.2016 war das Seminar "Digitale Anthropologie - Forschen auf Twitter" unter der Leitung von Roman Knipping-Sorokin zu Besuch bei Google in Hamburg. Dort erhielten die Studierenden neben einer Einführung zur Arbeit des Unternehmens, der Vorstellung von aktuellen Projekten auch zwei Experten-Vorträge zu den aktuellen Themen "Hatespeech" und "dem Recht auf Vergessen". Diese wurden von Julie Wahrendorf und Ihrer Kollegen aus der Rechtsabteilung von Google präsentiert und anschliessend mit den Studierenden diskutiert. Es war ein sehr interessanter und aufschlussreicher Besuch, der durch ein gemeinsames Mittagessen und einen Rundgang durch das thematisch vielfältig gestaltete Office-Gebäude abgerundet wurde. Neben der Diskussion aktueller Fragen und Themen erhielten die Studierenden einen tollen Einblick hinter die Kulissen, sowie in die Arbeitsweise eines der größten Internet- und Technologie Unternehmens unserer Zeit.

Aufnahmen: Anna Maria Henke & Roman Knipping-Sorokin

filmische Arbeit - Annika Franke

Die am Institut studierende Annika Franke hat sich mit dem Thema Tod und Trauer filmisch auseinandergesetzt. Zusammen mit ihrer Kollegin Linda Klinkhammer hat sie eine Frau begleitet, die nach einem Unfall ihren Mann sowie ihre drei Kinder verloren hat. Ergebnis ihrer filmisch-kulturanthropologischen Arbeit ist die Dokumentation "Nach dem Abgrund einfach weiter", welche hier abgerufen werden kann. Wie diese Arbeit entstanden ist und welche Rolle ihre kulturanthropologische Perspektive für das Entstehen des Films spielte, erklärt Annika Franke im Interview. Wenn Sie mehr über filmisches Arbeiten in der Volkskunde / Kulturanthropologie erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen einen Blick auf die Website der Kommission für den volkskundlichen Film in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde.

Aufnahmen: Annika Franke

Neue Welten? – mit der Oculus Rift in die Virtual Reality

Dieses Semester beschäftigt sich das Institutskolloquium unter Leitung von Samantha Lutz rund um das aktuelle Thema „Digital Heritage“. In der Sitzung vom 13.01.2016 gab Daniel Schäfer, Mitgründer und Kreativdirektor von ICO moving bytes in Hamburg, einen Einblick in die Entwicklungsgeschichte und vielfältigen Anwendungsbereiche von Virtual Reality. Welche Rolle Virtual Reality und Wearables für die professionelle Dokumentation, Erhaltung und Vermittlung von Kulturerbe in Gedächtnisinstitutionen spielen können, wurde für Studierende, Institutsmitglieder und lokale Praxispartner aus den Bereichen der Kulturarbeit und IT durch die Demonstration mit Oculus-Rift-Brillen und zahlreichen Showcases erlebbar. Weitere Information zum Programm hier und zu ICO finden Sie hier.

Aufnahmen: Alejandra Tijerina García & Sebastian Topp

Exchange: Hamburg | Wien *2

Auch im Wintersemester 2015 / 2016 kam an unserem Institut ein Austausch über das Erasmus+-Programm zustande. Sophie Huber, Studentin der Universität Wien, verbringt ihr Auslandssemester an unserer Universität in Hamburg und Philine Lehmann, Studentin an unserem Institut, entschied sich für ein Auslandssemester an der 650 Jahre alten Universität Wien.

Nach einigen Monaten im spätsommerlichen, herbstlichen und nun winterlichen Wien kann Philine Lehmann schon eine positive Zwischenbilanz ziehen. Sie ist sich sicher, dass sie "nach dem Abschluss dieses Semesters mit einem ganzen Bündel kostbarer Erfahrungen, Erinnerungen und neu gewonnenen Perspektiven heimkehren" wird. Sophie Huber freut sich hier in Hamburg über die vielen neuen Bekanntschaften die sie bereits gemacht hat. Durch das Studium an der Universität Hamburg sieht sie die Möglichkeit, ihren Forschungsschwerpunkt der Fankulturen mit Lehrveranstaltungen wie Digitale Anthropologie und Digital Humanities zu vertiefen und sich damit auch auf ein Masterstudium in Science and Technology Studies vorzubereiten.

Wir wünschen den beiden Studentinnen weiterhin eine schöne, spannende und lehrreiche Zeit an ihren Austauschuniversitäten und hoffen, dass sie mit vielen positiven Erfahrungen wieder in die Heimat zurückkehren werden.

Falls Sie ebenfalls ein Auslandssemester oder Auslandspraktikum absolvieren möchten, endet die Bewerbungsfrist für das WiSe 16/17 und das SoSe 17 bereits am 31. Januar 2016. Bezüglich näherer Informationen kontaktieren Sie gern Sebastian Topp.

Aufnahmen: Philine Lehmann, Sophie Huber

Weihnachtsfeier am Institut

Um gemeinsam auf das ereignisreiche Jahr zurück zu blicken und auf das Weihnachtsfest einzustimmen, fanden sich zum Jahresabschluss die Studierenden und die MitarbeiterInnen des Instituts auf der diesjährigen Weihnachtsfeier am 16. Dezember zusammen. Nach der Vorstellung der Forschungsprojekte der Studierenden innerhalb des Institutskolloquiums konnte man bei einem großen Buffet, voller winterlicher Köstlichkeiten, das Jahr an der Universität Hamburg entspannt ausklingen lassen und einen Blick in das Jahr 2016 wagen. Wir freuen uns auf die bevorstehenden Feiertage und wünschen allen ein frohes Fest und einen guten Start in das neue Jahr!

Aufnahmen: Sebastian Topp

40. DGV Kongress in Zürich

Vom 22.07.2015 bis zum 25.07.2015 fand in Zürich der 40. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde (dgv) statt. Unter der Themenüberschrift "Kulturen der Sinne. Zugänge zur Sensualität der sozialen Welt" fanden sich zahlreiche WissenschaftlerInnen zusammen, um sich auszutauschen und sich die vielen verschiedenen Vorträge anzuhören. Inhaltlich beschäftigte man sich mit der Wiederkehr der Sinne, die aktuell in der Gesellschaft und in der Wissenschaft ein viel diskutiertes Thema ist und hier als Gegenstand kulturwissenschaftlicher Analyse betrachtet wurde. Wir freuen uns, dass auch die Universität Hamburg und unser Institut mit Beiträgen von Frau Prof. Dr. Getraud Koch, Frau Prof. Dr. Sabine Kienitz, Frau Cordula Endter und Frau Anna Symanczyk in Zürich vertreten waren!

Aufnahmen: dgv

Herzlich Willkommen am Institut!

Wir begrüßen unsere beiden neuen Gastforscher/in Mariam Banahi und Miltiadis Zermpoulis und unsere neue wissenschaftliche Mitarbeiterin Anna Maria Henke, die uns in der nächsten Zeit, nicht nur, mit ihren Forschungsthemen bereichern werden.

Mariam Banahi von der Johns Hopkins University in Baltimore legt den Fokus ihrer Forschung im kommenden akademischen Jahr auf die Folgen eines langwierigen Krieges und die daraus resultierenden Unsicherheiten in afghanischen Familien. Sie ist Fulbright Stipendiatin und der "Alumnae Association of Barnard College". Miltiadis Zermpoulis von der University of Macedonia / Thessaloniki ist ebenfalls ein Jahr bei uns zu Gast und hat seine Forschungsscherpunkte in den Bereichen der Material Culture Studies, der Visuellen und Urban Anthropologie und den South East European Studies. Anna Maria Henke ist neue wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin und wird sich in den kommenden drei Jahren mit der Veränderung, Neubildung, Abschaffung und Aufrechterhaltung von Anonymitätsregimen in zeitgenössischen Online- und Offline-Welten beschäftigen.

Wir freuen uns auf eine interessante, spannende und lehrreiche Zusammenarbeit und wünschen Anna, Mariam und Miltiadis einen guten Start in Hamburg!

Aufnahmen: Mariam Banahi, Miltiadis Zerboulis & Anna Maria Henke

Semesterstart am Institut

Wir begrüßen alle neuen BA- und MA-Studierenden bei uns am Institut. Insgesamt sind über 60 Studierende in ihr Studium mit der Orientierungseinheit gestartet und durften sich während des traditionellen Institutsfrühstücks über den neuen universitären Alltag an der Universität Hamburg austauschen. Wir freuen uns sehr auf das kommende Semester und die interessanten und anregenden Diskussionen in den vielzähligen Seminaren, Kolloquien und der Vorlesung am Institut. Auch begrüßen wir unsere internationalen Studierenden und Gäste von der HafenCity Universität Hamburg ganz herzlich. Wir wünschen allen einen guten Start in das Wintersemester 2015 / 2016!

Aufnahmen: Lara Clausen und Sebastian Topp

Sommerfest am Institut und Ferienlektüreempfehlung

Am Mittwoch, den 08. Juli 2015, fand das diesjährige Sommerfest des Instituts statt. Trotz des nicht bestellten "Hamburger Schietwetters" grillten die Studierenden, Lehrenden und Freunde des Instituts und verlebten gemeinsam schöne Stunden. Man tauschte sich über das zurückliegende arbeitsreiche Semester aus und freute sich gemeinsam auf den bevorstehenden Sommer. Wer innerhalb der vorlesungsfreien Zeit dennoch aktiv werden möchte, findet hier eine Lektüreempfehlung unserer Studierenden Marlene Duda (PDF). Das Institut wünscht allen eine schöne und sommerliche Zeit und freut sich auf ein Wiedersehen im Oktober 2015! ![]()

Aufnahmen: Samantha Lutz, Sebastian Topp & Fabian Beckert

Forschungskolloquium "eHumanities"

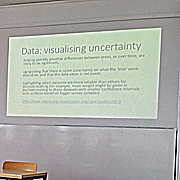

Am Montag, den 13. Juli 2015, war innerhalb des Forschungskolloquiums "eHumanities" Frau Prof. Dr. Kim Fortun, Professorin im Department of Science and Technology Studies des Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) zu Gast. Unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Gertraud Koch und Frau Prof. Dr. Heike Zinsmeister (Linguistik des Deutschen/Korpuslinguistik) referierte sie über digitale Infrastrukturen innerhalb von kollaborativen Forschungsprozessen. Einen Fokus legte sie dabei auf die "open source" Platform für kollaborativ ethnographisches Forschen (PECE). Eine digitale Platform, die multi-sited, cross-scale ethnographische und historische Forschung unterstützt und neue Formen kollaborativer Forschung und Visualisierung von Daten ermöglicht.

Aufnahmen: Samantha Lutz

Exkursion an den Strand

Studierende des Seminars "Strand als Schnittstelle zwischen Natur/Kultur" erprobten im Juni in Cuxhaven mit Hilfe der Akteur-Netzwerk-Theorie den Dualismus zwischen Natur und Kultur ethnographisch aufzuheben. Dazu wanderten sie barfuss durchs Watt, um das Akteur-Netzwerk Wattenmeer mit Schaufel, Sieb und Eimer näher zu untersuchen. Sie folgten dem Cuxhavener Deichgräfen über, hinter und unter den Deich und untersuchten den Strandkorb in seiner Materialität und Sozialität. Am Ende stand die Erkenntnis, dass die Nordseeregion mit all ihren Akteuren ein Latoursches Netzwerk par excellence ist, indem Wattwürmer, Strandkörbe und Deichbauten in ständiger Beziehung zu Wasser, Bewohner*innen und Gezeiten stehen und eine Grenzziehung zwischen Natur und Kultur unmöglich machen.

Aufnahmen: Susanne Thoms

12. SIEF Kongress 2015 in Zagreb/Kroatien

Der 12. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Ethnologie und Folklore (SIEF) fand vom 21. - 25. Juni 2015 in Zagreb statt. Unter dem Leitthema "Utopias, Realities, Heritages. Ethnographies for the 21st century" hatten sich insgesamt 920 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 58 Nationen in der kroatischen Hauptstadt zusammen gefunden, um ihre Forschungsthemen vorzustellen, zu diskutieren und neue Perspektiven zu entwickeln. Nach einer Keynote von Orvar Löfgren "Living in the past, the present and the future: synchronizing everyday life" am Sonntabend wurden in den darauffolgenden Tagen in den Panels engagiert präsentiert, diskutiert und ausgetauscht. Auch das Institut war gleich mit vier Personen und einer breiten Themenvielfalt vor Ort. Prof. Dr. Sabine Kienitz stellte dabei Ihre Forschung "Sense and sensitivity: measuring, prostheses and body enhancement after the Great War" vor. Alejandra Tijerina García präsentierte ihre Ergebnisse im Bereich der Migrationsforschung. Urbane Perspektive und städtische Dynamiken wurde dabei von Sebastian Topp innerhalb der Fachcommunity diskutiert. Sarah Seddig war ebenfalls als engagnierte Studierende angereist, um Impulse zum Themenfeld immatrielles Kulturerbe zu erhalten und dieses für ihre weitere Forschung zu nutzen. Nach vier inhaltlich dichten, gut organisierten Kongresstagen und vielen Eindrücken wurde die Heimreise nach Hamburg angetreten.

Aufnahmen: Sarah Seddig, Alejandra Tijerina García & Sebastian Topp

Arbeitstagung: Oben_Unten - Sozialbeziehungen zwischen Arm und Reich

Die Arbeitstagung widmet sich vom 30. - 31. Juli 2015 den Sozialbeziehungen zwischen armen und reichen Gesellschaftsgruppen sowie deren Selbst- und Fremdbildern. Die Fokussierung auf die Sozialbeziehungen bearbeitet eine Forschungslücke in der Armuts- und Reichtumsforschung. Angesichts sich verfestigender Armutskulturen ist ein Ziel, Möglichkeitsräume sozialer und kultureller Teilhabe für unterprivilegierte soziale Gruppen zu identifizieren. Referieren und diskutieren werden Ethnograph_innen und Akteur_innen in einschlägigen Praxisfeldern – ein Ziel der Tagung ist im Sinne neuerer Entwicklungen der kollaborativen Anthropologie/Ethnologie eine verstärkte und verbesserte Kooperation der verschiedenen Wissensbereiche.

Aufnahmen: Annemarie Hopp

Institutskolloquium "Design Anthropologie"

Das aktuelle Institutskolloquium legt einen Schwerpunkt auf urbane Gestaltensprozesse und thematisiert dabei Synergien und Verbindungslinien zwischen einer kulturwissenschaftlichen Stadtforschung und Erforschung von Stadträumen durch DesignerInnen. Dabei wird ein interdisziplinärer Dialog und Diskussion über Methoden, Vorgehensweisen und Themenfelder verfolgt, der zurzeit international Betrachtung findet. Seit Mitte April wurde das Institutskolloquium durch Vorträge von Mark Vacher (Kopenhagen) "The essence of the city" , Brandon Clark (Stockholm) "On the fly, on the wall" und Karl Stocker (Graz) "UNESCO-City of Design" international bereichert. Wir freuen uns bis Mitte Juli auf weitere spannende Vorträge. Eine Übersicht finden Sie hier.

Aufnahmen: Samantha Lutz, Miriam Feldmann & Sebastian Topp

Zu Gast aus der Schweiz

Die Studierenden Lara Anderegg und Meret Mendelin von der Universität Zürich verbringen aktuell das Sommersemester 2015 als Austauschstudierende bei uns am Institut. Dabei haben die vielfältigen Schwerpunkte des Instituts und die Attraktivität der Hansestadt, die Entscheidung für beide leicht gemacht, ihr Auslandssemester am Institut und in Hamburg zu verbringen. Lara Anderegg konzentriert sich besonders auf die Themen „Raum und Emotion“, „Macht und Gouvernementalität“ und die Seminare im Museumsmanagement. Aber auch neben ihrem Studium erkundet sie während der langen Sommertage die Vielfältigkeit der Stadt und ist begeistert vom Hafen, dem trockenen Humor der Menschen und natürlich den Fischbrötchen. Meret Mendelin ließ sich ebenfalls von der Vielfältigkeit der Hafenstadt anlocken und hat besonderes Interesse am praxisorientierten Seminar "Forschen auf Youtube" und den theoretischen Lektürekursen. Wir wünschen beiden weiterhin eine insperierende Zeit in Hamburg und freuen uns auf ihr Mitwirken in den Seminaren.

Aufnahmen: Lara Anderegg und Meret Mendelin

Die Tagung "Doing University. Reflexionen universitärer Alltagspraxis“ Universität Wien

Mit einem weiten Blick und über den Dächern der Stadt nahm eine Gruppe von sechs Bachelor-Studierenden des Projektseminars "Forschendes Lernen: Campus Kultur(en)" gemeinsam mit Frau Prof. Dr. Sabine Kienitz vom 19.-21. März 2015 an der Tagung "Doing University. Reflexionen universitärer Alltagspraxis" in Wien teil. Die Veranstaltung, die aus Anlass des 650jährigen Bestehens der Universität Wien stattfand, wurde organisiert und veranstaltet von Master-Studierenden des Wiener Instituts für Europäische Ethnologie unter der Leitung von Prof. Dr. Brigitta Schmidt-Lauber. Im Rahmen einer Posterpräsentation nutzten die Hamburger Studierenden die Tagung zum Erfahrungsaustausch über ihre Feldforschungen und zur Diskussion ihrer eigenen Forschungsergebnisse über die studentischen Alltagserfahrungen an der Universität Hamburg. Dank der Wiener Gastfreundlichkeit konnten sie drei Tage spannendes Tagungsprogramm aus der Innenperspektive miterleben und erhielten dabei auch einen kleinen Einblick in das Wiener Stadtleben und die Kaffeehaus-Kultur.

Aufnahmen: Büsra Serap Yilmaz und Josephin Brümmel

Symposium "Wie plant die Planung?" HU Berlin

Am 17. und 18. April 2015 fand am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin das von den Studierenden Jonas Müller und Jan Lange organisierte Symposium "Wie plant die Planung? Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf die räumliche Planung" statt. Zahlreiche WissenschaftlerInnen, Studierende und Interessierte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz traten in einen Dialog, um sich zwei Tage intensiv über Synergien und Antagonismen der Denkkonventionen und Praktiken in den verschieden planerischen, sozial- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen auszutauschen. Das reichhaltige Programm mit zahlreichen Kurzvorträgen und Disskussionseinheiten zeichnete sich vor allem durch seine Vielfältigkeit und interdisziplinären Ansätze aus. Aus dem Institut machten sich, unter der Leitung von Sebastian Topp, die Studierenden Bianka Schaffus, Maria Ellendorf, Tabea Perger, Jonna Lange, Moritz Christian Loch und Lea Schoppmann auf den Weg in die Hauptstadt. Für die Bachlor-Studierende Lea Schoppmann war die Teilnahme ein wichtger Schritt im Forschungsprozess ihrer Bachelorarbeit: "Das Symposium war wahnsinnig interessant für mich. Ich forsche aktuell zu partizipativen Planungsprozessen in urbanen Räumen und habe so einen umfangreichen Einblick in den Forschungsstand unterschiedlicher Fachbereiche erlangt. Toll und motivierend ist vor allem die Feststellung, dass es gerade die Diversität der beteiligten Disziplinen ist, die der Stadt der Zukunft eine Fülle an innovativen Ideen zu Grunde legt. Ein fachübergreifender Austausch ist spannend, sinnvoll und produktiv."

Aufnahmen: Bianka Schaffus

Besuch der UNESCO-Fachtagung und Auszeichnungsveranstaltung zum Immateriellen Kulturerbe

Am 16.03.2015 fand die Fachtagung „Wissen. Können. Weitergeben.“ der Deutschen UNESCO-Kommission e.V. in Berlin statt, für welche sich ca. 100 Experten aus der Wissenschaft, Vertreter aus Kulturpolitik und Vereinigungen und Mitglieder der Presse einfanden. Frau Prof. Dr. Gertraud Koch, Samantha Lutz, wiss. Mitarbeiterin und Studentin Sarah Seddig waren aus unserem Institut anwesend. Im Jahr 2013 ist Deutschland dem „UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes“ (IKE) beigetreten und hat sich zur Aufgabe gemacht identitätsstiftendes Wissen, Bräuche und Traditionen von Menschen zu schützen. Der Fachtagung eilte die Auszeichnungsveranstaltung für die Ende 2014 empfohlenen 27 Trägergruppen in das bundesweite Verzeichnis voraus. Ausgezeichnet wurden zum Bsp. der „Moderner Tanz“, die „Genossenschaftsidee“ sowie die „Deutsche Brotkultur“. In vier parallelen Gesprächsrunden zu der Thematik „Potentiale“: Urbanes IKE, Interkulturelles IKE, IKE & Ressourcen, Verbände und Nichtregierungsorganisationen: Mittler bei der Erhaltung IKE, hatten die Arbeitsgruppen die Gelegenheit sich über Erfahrungen und unerschlossene Potentiale sowie die zukunftsorientierte Umsetzung der Konvention auszutauschen. Für die Bachelor-Studentin Sarah Seddig war die Teilnahme forschungsorientiert motiviert: „Da ich mich bereits seit 1,5 Jahren mit der IKE-Konvention beschäftige und meine Bachelorarbeit zu dieser Thematik verfasse, haben die Beiträge meinen Horizont in Bezug auf meine Abschlussarbeit inhaltlich sehr erweitert. IKE hat meines Erachtens ein großes Potenzial als Forschungsfeld in der Kulturanthropologie, da es als ein aktuelles und politisches Feld vielfältige Bereiche umfasst.“

Aufnahmen: Samantha Lutz & UNESCO, Logo: Ercan Tuna

Zu Gast am Institut: Dr. Tiina Suopajärvi

Dr. Tiina Suopajärvi from the University of Oulu, visited the Institute for four weeks in March. In her studies on ageing in a smart city, she has walked with senior citizens in public urban places. Visiting the Institute enabled her to experience walking in the “most beautiful city of the world”. For her, the rhythm of Hamburg feels relaxed, the choreography on the streets quite flexible, and the traffic lights surprisingly quiet. Hamburgers tend to give a lot of space for their fellow strollers without making a fuss about it. And when the temperature rises the city truly becomes an outdoor social space for many citizens, also for seniors. For Suopajärvi, walk-along is an intriguing embodied research methodology through which the various power negotiations in public places become disclosed.

Aufnahmen: Samantha Lutz & Tiina Suopajärvi

Tagung: Alter(n) in Beziehungen - Ordnungen, Praktiken, Materialitäten

Vom 26. bis 28. Februar fand am Institut die internationale Tagung "Alter(n) in Beziehungen - Ordnungen, Praktiken, Materialitäten" statt, die der Frage nachging, wie sich Alter und Altern volkskundlich-kulturwissenschaftlich beschreiben lassen. Dazu sprach Prof. Dr. Harm-Peer Zimmermann über die De-Thematisierung des Alters, Prof. Dr. Sabine Kienitz erörterte die dialektische Beziehung der alternden Dinge am Beispiel von Plastik und Dr. Aagje Swinnen berichtete von ihren Feldforschungserfahrungen in einem Poetry-Projekt für dementiell Erkrankte in New York. In mehr als 25 Vorträgen konnten die Teilnehmer_innen sich mit der Alter(n)sthematik mit methodischen, theoretischen und empirischen Arbeiten u.a. zu Alter und Körper oder Technik und Pflege vertraut machen. Die Tagung bildet den Auftakt für eine weitergehende Beschäftigung mit dem Thema Alter(n) am Institut. Die Keynote-Vorträge sowie weitere Bilder finden Sie hier.

Aufnahmen: Antonia Krüger

#Analyse@SocialMediaWeekHamburg2015

Am 27. Februar 2015 sprachen Prof. Dr. Gertraud Koch und die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen des Instituts Roman Knipping-Sorokin und Samantha Lutz im Rahmen der Social Media Week Hamburg 2015 im Nachtasyl des Thalia Theaters zum Thema qualitativer Datenanalyse von Social Media. Am Beispiel von Twitter und der Hashtag-Funktion wurde exemplarisch aufgezeigt, was Social Media Data aus kulturanthropologischer Perspektive sind und wie diese erforscht werden können. So wurde am Beispiel des #Gefahrengebiet erklärt wie ein Hashtag für die Datenanalyse aufbereitet und schließlich computergestützt ausgewertet werden kann. Roman Knipping-Sorokin bilanzierte nach der Veranstaltung: "Da gerade die qualitative Herangehensweise bei der Analyse von Social Media Daten an Wichtigkeit gewinnt, war es eine interessante Möglichkeit den Transfer zwischen Theorie und Praxis bei dieser Veranstaltung aufzuzeigen."

Aufnahmen: Alejandra Tijerina García, Social Media Week

Veranstaltung: Symposium der Isa Lohmann-Siems Stiftung

Das Schleudern der Waschmaschine, das Ticken von Uhren, die Soundscape von Städten - Klänge sind ständig präsente Bestandteile der vergangenen wie gegenwärtigen Lebenswelt und dringen auf sehr unterschiedlichen Ebenen in verschiedene Lebensbereiche ein. Die Allgegenwärtigkeit der Klänge bringt ein beständiges In-Kontakt-Treten und Kommunizieren zwischen Klingendem und Hörenden hervor. Das interdisziplinär ausgerichtete Symposium der Isa Lohmann-Siems Stiftung zum Thema „ Klang-Kontakte. Kommunikation, Konstruktion und Kultur von Klängen“ organisiert von Anna Symanczyk, Daniela Wagner und Miriam Wendling hat sich am 6. und 7. Februar 2015 dieser Allgegenwärtigkeit von Klang mit der Frage nach dem ephemeren Phänomen Klang als Übermittler, als Berührungspunkt und Interpretationsraum gewidmet. Neben Beiträgen u.a. aus ethnografischen Forschungen von Kathrin Wilder über Religion und Sound in der Stadt, Jochen Bonz über die Soundscape Forschung und Judith Willkomm über das Expertenwissen von Bioakustikern war das Institut für Volkskunde/Kulturanthropologie durch Anna Symanczyks Vortrag über das Sound Design von Waschmaschinen vertreten. Für einen Besuch bei Michael Petermanns "Blödem Orchester" im Bunker an der Feldstraße wurde der Tagungsort im Warburghaus verlassen und den Klängen der historischen Haushaltsgeräte, die Petermann zu einem Orchester arrangiert hat, Gehör geschenkt (Hörprobe).

Aufnahmen: Chun+Derksen GbR und Sebastian Topp (oben), Roman Knipping-Sorokin (unten)

Exkursion: Hansaplatz auf St. Georg

Ende Januar 2015 besuchten die beiden Studierendengruppen des Seminars "Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten und forschende Lernen" den Hansaplatz auf St. Georg in Hamburg. Unter der Leitung der beiden Tutorinnen Tabea Perger und Janina Schmidt sammelten die Studierende erste Felderfahrungen im urbanen Kontext, diskutierten über die verschiedenen Zuschreibungen, die dem Platz zugrunde liegen und beschäftigten sich mit dem Forchungsansatz der visuellen Anthropology. Bianka Schaffus (1. Semester BA-Volkskunde / Kulturanthropologie) nach der Exkursion: "Das Verhältnis zwischen respektvollem Eintritt und Interaktion im Feld und gleichzeitig den eigenen Forschungsinteressen gezielt nachzugehen, ist gerade für angehende ForscherInnen, eine besondere Herausforderung, motiviert mich aber für mein zukünftiges Studium, diese erfolgreich zu meistern."

Aufnahmen: Bianka Schaffus

Exkursion: Resilienz in urbanen Quartieren