vor 2018

Visuelle Skepsis. Wie Bilder zweifeln

11. / 12. Dezember 2017

Workshop

Konzept: Prof. Dr. Margit Kern, Universität Hamburg

Bilder als Erkenntnismedien spielen heute eine größere Rolle denn je. Die Bilderflut, unter anderem in den Neuen Medien, lässt sie allerdings auch problematisch werden. Vor diesem Hintergrund erhält die Frage größere Bedeutung, wie Bilder ihren eigenen Status als Erkenntnismedien problematisieren – zum einen ausstellen und zum anderen in Zweifel ziehen – können. Bisher wurde die Auseinandersetzung mit Positionen des Skeptizismus in der Kunstgeschichte geführt, indem man philosophische Strömungen einer bestimmten Zeit auf die Ikonographie von Gemälden bezog. Die wenigen Publikationen, die sich mit Skepsis beschäftigen, fragen vor allem danach, wie philosophische Texte ihren Niederschlag in Gemälden oder Druckgraphiken fanden. Die Tagung wählt hier einen anderen Zugang. Es sollen explizit die Diskurse untersucht werden, die nicht darauf zurückgehen, dass Texte des Skeptizismus in Bilder übersetzt wurden. Stattdessen soll gefragt werden, wie Bilder aufgrund der ihnen eigenen medialen Struktur zum Ort von performativen Prozessen werden, die

mit den dialogischen Strategien des Skeptizismus vergleichbar sind. Eine Hauptthese des Workshops lautet, dass hier Widersprüche und Negationen auftreten müssen, die den Charakter einer medialen Selbstbefragung haben.

Veranstaltungsort:

Universität Hamburg

Maimonides Centre for Advanced Studies

Schlüterstraße 51

Raum 5060 (5. OG)

20146 Hamburg

Informationen and Kontakt:

Telefon: +49 (0) 40 42838-8605

E-Mail: maimonides-centre@uni-hamburg.de

Web: www.maimonides-centre.uni-hamburg.de

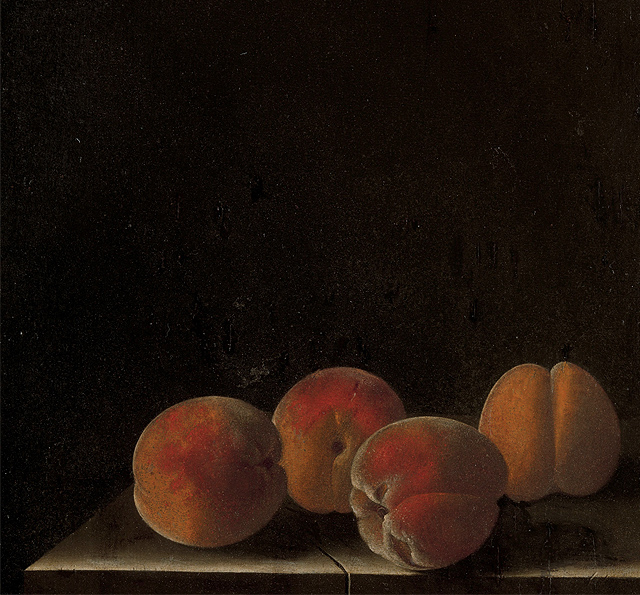

Metabolismen. Nahrungsmittel in der Kunst

Unterwegs

10.-11. Februar 2017

Unterwegs. Zu Gestalt, Funktion und Materialität von Wegen

Eine Tagung der Isa Lohmann-Siems Stiftung

Wege verbinden Orte. Sie entstehen, wenn Menschen, Tiere und Dinge – und mit ihnen Wissen, ethische und ästhetische Werte – sich von hier nach dort bewegen. Dabei formen Wege durch ihre Gestalt (etwa als Schleichweg, Trampelpfad oder Schnellstraße) und ihre Materialität (etwa unbefestigt oder gepflastert) die ab - laufenden Bewegungen mit. Sie bringen soziale Figuren hervor wie Pilgernde oder Wandernde und prägen auf diese Weise die Akteure, die auf ihnen unterwegs sind. Die interdisziplinäre Tagung widmet sich Wegen und Wegenetzen. Sie möchte dabei die mit ihnen einhergehenden Bewegungen ins Zentrum der Debatte rücken. Inwieweit visualisieren und materia- lisieren Wege die Bewegungen, aus denen sie hervorgehen? Wie formen Architektur, Infrastruktur und Landschaft die Gestalt von Wegen – und umgekehrt? Welche Praktiken und Strategien manifestieren sich hier mit welchen politischen, sozialen, wirtschaftlichen und ästhetischen Effekten?

Kontakt und Anmeldung:

Isa Lohmann-Siems Stiftung

Leitung:

Debora Oswald

Linda Schiel

Nadine Wagener-Böck

Ort:

Naturalismen

26.-28. Januar 2017

Jahrestagung der Forschungsstelle Naturbilder

Naturalismen. Kunst, Wissenschaft Ästhetik

„Naturalismus“ ist ein schillernder Begriff. Gewöhnlich benennt er Qualitäten von Kunstwerken, die als charakteristisch für bestimmte Zeiten und Strömungen (Naturalismus der Renaissance) gelten oder er definiert eine stilistische Epoche (Naturalismus um 1900). Auch in systematischer Hinsicht divergieren die Bedeutungen erheblich. Angesichts einer Vielzahl von Naturalismen widmet sich die Tagung der Frage nach übergreifenden Zusammenhängen. Als ein durchgängiges Moment der verschiedenen Tendenzen, Arbeitsweisen und Werke kann gelten, dass die künstlerische Naturnachahmung auf einen gesteigerten Realitätsgrad der Bildwerke zielt. Zu fragen wäre nach der Relevanz von Praktiken bildnerischer Beschreibung und nach Spielarten von Illusionismus. Inwieweit leiteten sich aus der scheinbaren Zurücknahme der künstlerischen Intervention Momente von Objektivität und Ansprüche auf Wahrheit ab? Welche Aporien bergen Naturalismen?

Konzept: Robert Felfe, Frank Fehrenbach, Maurice Saß

Kontakt:

Sue Ryall

Geschäftsstelle Naturbilder/Images of Nature

Telefon +49 40 42838-8130

naturbilder"AT"uni-hamburg.de

www.uni-hamburg.de/naturbilder

Veranstaltungsort:

Warburg-Haus

Heilwigstraße 116

20249 Hamburg

(Donnerstag und Freitag)

Universität Hamburg

Hauptgebäude, ESA W, Raum 220

Edmund-Siemers-Allee 1

20146 Hamburg

(Samstag)

Flüchtige Bilder: Affekt // Repräsentation. Fleeing Images: Affect // Representation

1. - 3. Dezember 2016

Eine trans- und interdisziplinäre Tagung an der Universität Hamburg, 1.–3. Dezember 2016

Die Präsenz von Fluchtbewegungen in der medialen Berichterstattung, die diverse Perspektiven auf die Flucht, ihre Ursachen und Folgen abbildet oder ausblendet, verweist auf das Evokations- und Affektionsvermögen der Bilder. In einer drastischen Steigerung der Warburg’schen Bilderwanderungen flüchten auch die Bilder selbst, sei es, dass sie die Flüchtenden begleiten, sei es, dass sie transmediale Fluchtwege vor einem propagandistischen Bildersturm einschlagen. Im Rahmen von Fluchtbewegungen entstand und entsteht zu allen Zeiten eine Fülle, eine schier unüberschaubare Masse an Bildern, die das Leid der Flüchtenden zu spiegeln suchen, die Fluchtwege nachzeichnen oder auf die Fluchtursachen verweisen wollen. Idolatrische wie ikonoklastische Bildpraktiken spielen dabei eine erhebliche Rolle und deuten auf eine starke affektive Beteiligung der Akteur*innen. Affekte beeinflussen die Wahrnehmung, das phänomenale Bewusstsein, die Aufmerksamkeitslenkung und Bedeutungskonstruktionen und sie motivieren Handlungen und sind damit ein zentraler Faktor in einer als verkörpert verstandenen Wahrnehmung. Das außerordentliche Affekt- und Affizierungspotential der Bilder spielt unter anderem bei ihren Funktionen als Träger von Erinnerungen und Hoffnungen, bei Identitätskonstruktionen und bei ihrem strategischen bis manipulativen Einsatz in politischen Kommunikationsprozessen eine erhebliche Rolle.

The presence of refugee movements in the media that show and conceal diverse perspectives on flight and refuge, its causes and consequences, points to the evocational and affective potential of the pictorial. In a drastic escalation of Warburgian image migrations the images themselves are fleeing, accompanying refugees or trying to escape from propagandistic iconoclasms by taking transmedia routes. Refugee movements have always produced vast numbers of images, seeking to mirror the suffering of refugees, tracing the routes of escape or pointing to the causes of flight. Idolatric and iconoclastic practices point to a strong and inter-subjectively different affective engagement of agents. Affect influences perception and reception, phenomenal consciousness, control of attentiveness and the construction of meaning. Further, affect motivates actions and is a central factor within embodied perception. The extraordinary potential of images to affect and cause affect plays an important role for their function as carriers of memory and hope, as media of identity construction, and for their strategic and manipulative use in political communication processes.

Tagungsorte:

Vorträge/Lectures: Warburg-Haus, Heilwigstraße 116, 20249 Hamburg

Workshops: Institut für Archäologie und Kulturgeschichte des antiken Mittelmeerraumes, Edmund-Siemers-Allee 1, Westflügel (ESA W), 20146 Hamburg

Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos. Es wird um Anmeldung per Email gebeten. // Attendance of the conference is free. Please notify by email if you plan to participate.

Organisation:

Jacobus Bracker, Ann-Kathrin Hubrich & Stefanie Johns

post@bildkontexte.de

Wilde Bestien

9. - 10. Juni 2016

Wilde Bestien. Bilder tierischer Aggression, Gewalt und Brutalität

Aktuelles Forum Kunstgeschichte Hamburg

Die erste Veranstaltung des Aktuellen Forums Kunstgeschichte Hamburg widmet sich dem künstlerischen Umgang mit tierischer Gewalt. Welche Bilder vom Menschen, vom Tier und von der Natur werden in der Kunst der Vergangenheit und der Gegenwart entworfen? Die Veranstaltung fragt nach den Ursprüngen, Modellen und Funktionen der Faszination für die unterschiedlichen Arten von Aggression, Gewalt und Brutalität, die das menschliche Auge im Verhalten von Tieren zu erkennen glaubt.

Veranstaltungsort

Warburg-Haus

Heilwigstraße 116

20249 Hamburg

Konzept

Maurice Saß

Kontakt

Universität Hamburg

Kunstgeschichtliches Seminar

Forschungsstelle Naturbilder/Images of Nature

Edmund-Siemers-Allee 1

20146 Hamburg

Telefon +49 40 42838-8134

maurice.sass@uni-hamburg.de

Renaissance der Moderne. Duchamp, Leonardo, Beuys

8. und 9. September 2017

Das Kunstgeschichtliche Seminar der Universität Hamburg und das Staatliche Museum Schwerin/Ludwigslust/Güstrow veranstalten gemeinsam die Tagung Renaissance der Moderne: Duchamp, Leonardo, Beuys in Schwerin. Sowohl Marcel Duchamp als auch Joseph Beuys setzten sich intensiv mit den Werken Leonardo da Vincis sowie den Vorstellungen des Weltbildes der Renaissance auseinander. Bei dieser von Duchamp und Beuys durchaus mit unterschiedlicher Motivation begründeten „neuen“ Renaissance geht es um die Rückgewinnung bzw. Neubegründung eines ganzheitlichen Humanitätsbegriffs, der die Kräfte der Kunst und die Errungenschaften der exakten modernen Wissenschaften zusammenführt.

Die von ihnen realisierte Symbiose von Kunst und Wissenschaft wurde zu einer beständigen Quelle der Inspiration und brachte neue, bis heute einflussreiche Denkmodelle hervor. Die Veranstaltung bringt die Fachkompetenz und Qualität der Forschung und Lehre, welche das Kunstgeschichtliche Seminar der Universität Hamburg auszeichnen, mit den objekt- und sammlungsbezogenen Forschungen des Schweriner Museums um das Werk von Marcel Duchamp zusammen. Die Hamburger Forschungsstelle Naturbilder/Images of Nature widmet sich der gemeinsamen Bildgeschichte von Kunst, Naturwissenschaften, Naturphilosophie und Technik und bringt die Expertise für das Werk von Leonardo da Vinci ein.

Das seit 2009 existierende Duchamp-Forschungszentrum am Staatlichen Museum Schwerin gründet auf der beständigen Arbeit mit der bedeutenden, 90 Werke umfassenden Sammlung des Künstlers. Neben der Konzeption von Ausstellungen vergibt das Forschungszentrum durch die Unterstützung der Freunde des Staatlichen Museums Schwerin e.V. regelmäßig ein Stipendium für Nachwuchswissenschaftler, darüber hinaus werden die Schriftenreihen Poiesis und Lecture notes herausgegeben. Die Ergebnisse der Tagung fließen in die Vorbereitung der Ausstellung im Staatlichen Museum Schwerin ein, die erstmalig originale Werke der drei Künstler gemeinsam präsentieren und 2018 stattfinden wird, dem 50. Todesjahr von Marcel Duchamp und nur ein Jahr, bevor sich Leonardo da Vincis Tod zum 500. Male jährt.

Konzept der Tagung:

Prof. Dr. Frank Fehrenbach, Dr. Gerhard Graulich, Dr. Kornelia Röder,

Dr. Deborah Bürgel

Aktuelle und detaillierte Informationen zur Tagung sowie zu

den einzelnen Referenten und Vorträgen: www.museum-schwerin.de / tagung

Der Eintritt zur Tagung ist frei.

Ort: Staatliches Museum Schwerin / Ludwigslust / Güstrow

Galerie Alte & Neue Meister Schwerin

Duchamp-Forschungszentrum

Alter Garten 3, 19055 Schwerin

Telefon + 49-385-5958-0 und -170

www.museum-schwerin.de

info@museum-schwerin.de

Di – So 11 – 18 Uhr

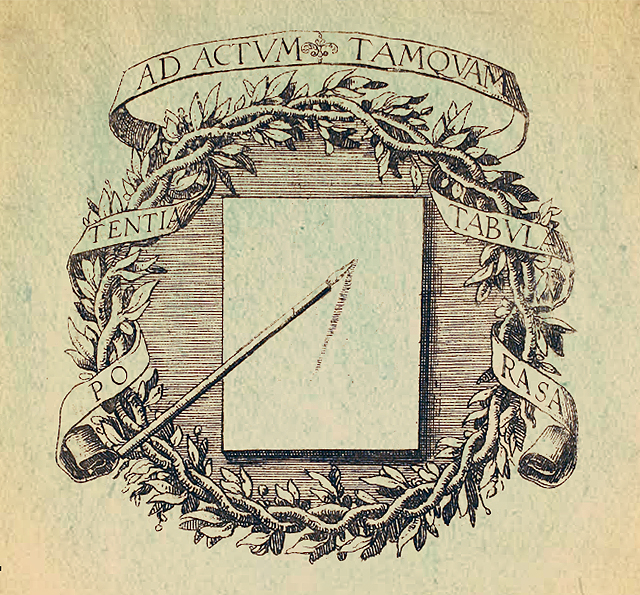

Das verirrte Kunstwerk Funktion und Rezeption vom Wege abgekommener "Bilderfahrzeuge"

25. bis 26. April 2016

Das verirrte Kunstwerk Funktion und Rezeption vom Wege abgekommener "Bilderfahrzeuge"

JAHRESKONFERENZ DES FORSCHUNGSVERBUNDES »BILDERFAHRZEUGE – WARBURG’S LEGACY AND THE FUTURE OF ICONOLOGY«

Organisation: Uwe Fleckner, Elena Tolstichin und Isabella Woldt Universität Hamburg, Kunstgeschichtliches Seminar

Um Anmeldung bis zum 10. April 2016 wird gebeten.

Kontakt: Eva Landmann

Tel.: +49 (0) 40 42838 - 6148

eva.landmann"AT"uni-hamburg.de

Veranstaltungsort: Warburg-Haus

Heilwigstrasse 116

20249 Hamburg

Rahmen-Frames

29.-30. April 2016

Rahmen-Frames

Funktionsbestimmungen in der Vormoderne

Eine Rahmung, das heißt das Zusammenwirken von Form, Organisation und Inhalt des Rahmenden, schafft komplexe Kommunikationsstrukturen zwischen Bild und Betrachter und etabliert Verflechtungen und Interaktionen zwischen Innen und Außen. Die Tagung Rahmen–frames wird Fallstudien aus Malerei, Skulptur und Architektur versammeln, die den Blick auf die objekt- und medienspezifischen Konditionen von Rahmung in der Kunst der Vormoderne schärfen und will so die Bandbreite des ästhetischen und funktionalen Potenzials von Rahmungen erörtern. Der Rahmen wird dabei als synthetisches Element verstanden, das nicht nur der verstärkten Abgrenzung des Innen vom Außen (oder umgekehrt) dient, sondern auch als Handlungsobjekt fungiert und einen Handlungsraum markiert, der mit dem konzeptuellen frame eine Verbindung eingeht.

Konzept

Dr. Daniela Wagner, Fridericke Conrad, M.A.

Veranstaltungsort

Kontakt (Postfach)

Conrad/Wagner Rahmen–frames

Kunstgeschichtliches Seminar

Universität Hamburg

Edmund-Siemers-Allee 1, Westflügel

20149 Hamburg

Tel.: +49 40 42838-3261 (Geschäftszimmer)

Fax: +49 40 42838-6279

daniela.wagner"AT"uni-tuebingen.de

fridericke.conrad"AT"uni-hamburg.de

Die Tagung wird gefördert durch die Fritz Thyssen Stiftung, die Liebelt-Stiftung und den Verein der Freunde und Förderer des Kunstgeschichtlichen Seminars.

Steinformen. Materialität - Qualität - Imitation

27. bis 29. 1. 2016

Jahrestagung der Forschungsstelle Naturbilder

Steinformen. Materialität - Qualität - Imitation

Während Dichter und Musiker für ihre immateriellen Schöpfungen geschätzt wurden, oszillierte die künstlerische Werkgenese stetig zwischen physischer Faktizität und immaterieller Imagination. Auch die ideellen Qualitäten von Kunstwerken sind an materielle Beschaffenheiten gebunden. Künstlerische Materialien sind mehr als Aufrufe zur Exegese und die Nachahmung natürlicher Materialien mehr als platonische Schattenspielerei. In dieser Hinsicht eignete sich die natürliche Genese von Steinen hervorragend als Produktionsparadigma mimetischer Kunst, wofür Felsformen, Kristallstrukturen, Korallen- formen oder Ausprägungen der figurativen Gestalt - kräfte der Natur in Marmoräderungen und Gemmen nur die nächstliegenden Anhaltspunkte bilden. Anliegen der Tagung ist es, in der Aktualisierung, Reflexion und Fiktionalisierung des Naturmaterials Stein Imitation als Übertragungsprozess zu verfolgen und als künstlerisches Vermögen zur Gestaltung des Wechselspiels von natürlichen und artifiziellen Materialqualitäten zu begreifen.

Kontakt:

Sue Ryall

Geschäftsstelle Naturbilder/Images of Nature

Telefon +49 40 42838-8130

naturbilder"AT"uni-hamburg.de

www.uni-hamburg.de/naturbilder

Konzept: Isabella Augart, Maurice Saß und Iris Wenderholm

Veranstaltungsort: (Mittwoch und Donnerstag) Warburg-Haus Heilwigstraße 116 20249 Hamburg (Freitag) Universität Hamburg Hauptgebäude, ESA-W 221 Edmund-Siemers-Allee 1 20146 Hamburg

Frauenbilder der Natur-Naturbilder der Frau

11. 12. Studientag

Frauenbilder der Natur – Naturbilder der Frau

Ziel des Studientages ist die Vorbereitung einer Ausstellung aus den Beständen der Kupferstichsammlung der SUB Hamburg und der Kunstsammlung der Universität Göttingen. Die leitende These des Workshops wie des Ausstellungsprojektes lautet, dass auch vor der naturwissenschaftlichen Revolution einerseits das Naturbild von Gender-Maximen geprägt war und andererseits Geschlechterbilder durch Naturprinzipien legitimiert wurden. Anspruch des Studientages ist es zu zeigen, welchen Modifikationen, Wandlungen und Neuinterpretationen die Konstruktionen naturgegebener Frauenbilder und weiblich-kodierter Natur(prinzipien) angesichts der frühneuzeitlichen Umwälzung des Naturverständnisses unterlagen. Dadurch wird zugleich deutlicher werden, dass die fundamentale Wandlung von einem kosmologischen Verständnis der Natur als Schöpfung Gottvaters hin zu einer positivistisch-empiristischen Naturvorstellung den verschränkenden Projektionen von Natur- und Frauenbildern nichts an Bedeutung nehmen konnte.

Jagen ohne Waffen. Bildstiftende Kräfte der Ars venationis

26.-27. November 2015

Jagen ohne Waffen

Bildstiftende Kräfte der ars venationis

Techniken, Bräuche und Mythen des Jägers dienten zur Schilderung verschiedenster Kulturpraktiken und Lebenssphären. Die kulturgeschichtliche Bedeutung der Jagd lag nicht im gezielten Töten von Tieren, sondern vorrangig in der Macht der von ihr produzierten Bilder. Vielenorts war sie Substitutionshandlung, deren Sinn nicht im Jagen selbst, nicht im buchstäblichen Aufspüren und Erlegen der Beute bestand. Vielmehr wurde sie als symbolische Handlung begriffen und Vorstellungen vom Jagen sind bis heute auch dort, wo nicht nur im übertragenen Sinne von ‚Fährte‘, ‚Hetze‘ und ‚Köder‘ die Rede ist, in grundlegender Weise medial geprägt. Ziel des Workshops ist eine Archäologie neuzeitlicher Jagdbilder, die deren Orte, Funktionen und Stärken aufzeigt. Deutlich soll das spezifische Leistungsvermögen werden, dem Jagdnarrative ihre fortwährende Faszination verdankten.

Ars e Natura nella Napoli moderna

17. und 18. September 2015

Ars e Natura nella Napoli moderna

From Iacopo Sannazaro’s lyric evocation of the Campania landscape in his Arcadia to Giambattista Vico’s attempts to anchor human civilisation in man’s existential confrontation with the forces of nature, the literary, visual and scientific culture of early modern Naples is deeply grounded in the city’s natural environment. Ever since Jacob Burckhardt wrote dismissively of «das prunk- liebende Neapel», the city’s culture has been characterised as both derivative and excessive. Foregoing such evaluations, this interdisciplinary conference sets out to develop an alternative account. Involving historians of art, literature and the sciences, it will explore moments of confrontation and convergence between art and nature in Naples, as well as their relation to contemporary debates in the sciences. In doing so, the conference aims to lay bare a unique cultural situation where literature, art and science meet and interact in their shared adherence to an equally unique geological context.

Stein malen

30. Juni 2015

Stein malen. Mineralogisches Wissen und künstlerische Techniken der Steinnachahmung

Workshop des DFG-Projektes „natura – materia – artificio“

Ort: Warburg-Haus

Das an der Universität Hamburg angesiedelte DFG-Projekt „natura – materia – artificio“ untersucht die Reflexion des Naturmaterials Stein in Bildwerken und Quellentexten vom 13. bis ins frühe 16. Jahrhundert. In dieser Zeitspanne wurde das Verhältnis von Material und dessen künstlerischer Nachahmung im Medium Bild in vielfältiger Weise ausgelotet. Der eintägige Workshop widmet sich den Voraussetzungen und Praktiken der Darstellung von Stein. Im Fokus steht der Prozess von der mineralogischen Kenntnis über den Umgang mit dem Naturmaterial bis hin zur künstlerischen Technik der Steinnachahmung. Mineralogische Wissensbestände aus der Naturphilosophie, naturmagischem Denken und der christlichen Steinallegorese fließen ebenso in die Bildwerke ein wie praktische Aspekte der Verfügbarkeit, des Handels mit wertvollen Steinen und der ästhetischen Wertschätzung der Farbenpracht und Vielfältigkeit. Welche Auswahl trifft der Künstler aus diesen Wissensfeldern und technischen Möglichkeiten? Was führt zu der konzentrierten Thematisierung von Stein in bestimmten künstlerischen Umkreisen? Wie sind Episteme und Téchne der Steindarstellung miteinander verschränkt? Künstlerwissen und produktionsästhetische Aspekte wie der Einsatz von Farben und Textur, Maltechniken und die Relation zwischen Naturalismus, künstlerischer Darstellungskonvention und fantasievoller Invention werden dazu vor dem Hintergrund der Werkstattpraxis und der Reflexion in Künstlerhandbüchern untersucht. Im fächerübergreifenden Dialog der Kunstgeschichte, Restaurierung und Mineralogie wird gefragt, wie Faktur und Materialität des Bildes, Poiesis und Bedeutung ineinandergreifen und im Bild vorhandenes Wissen gespeichert und künstlerisch generiert wird.

Nähe auf Distanz. Eigendynamik und mobilisierende Kraft politischer Bilder im Internet

Sonntag, 14. Juni 2015

Nähe auf Distanz.

Eigendynamik und mobilisierende Kraft politischer Bilder im Internet

Symposium im Warburg-Haus

Im Zuge der Digitalen Revolution hat sich die Herstellung, Distribution und Verfügbarkeit von Bildern massiv potenziert und neue, globale Kommunikationsmechanismen hervorgebracht. Im Rahmen des Symposiums wird über restriktive, manipulative und demokratisierende Strukturen politischer Bilder nachgedacht sowie über den Bedeutungswandel, den sie erfahren, sobald sie aus ihrem ursprünglichen Kontext entkoppelt und durch das Internet katalysiert werden. Durch das nahezu unhierarchische Gefüge des Internets und durch die Kürze der Dauer zwischen Produktion, Verbreitung und weltweiter Abrufbarkeit verändert sich die Wirkungsmacht des Bildes. Politische Botschaften und Geschehnisse treffen uns auf diese Weise ungefiltert und direkt, wodurch sie imstande sind, unmittelbare Reaktionen hervorzurufen. Politische Handlungen werden so nicht mehr nur repräsentiert, sondern durch Bilder potenziell auch generiert, wie aktuell die Propagandavideos des IS zeigen, die als visuelle ‚Waffe’ bewusst dazu eingesetzt werden Angst und Schrecken zu verbreiten. Immer gleiche Settings, wie in Videotestamenten von Selbstmordattentätern, erzeugen Ikonografien. Durch ihren Wiedererkennungswert suggerieren sie dem Rezipienten Nähe und lassen somit zugleich die Distanz zum Ereignis verschwimmen. Live-Schaltungen, ‚Embedded Journalism’, aber auch wackelige Amateuraufnahmen des Bürgerjournalismus oder Übertragungsstörungen erwecken den Eindruck von Authentizität. Wie hoch jedoch ist der Informationsgehalt dieser Bilder tatsächlich?

Innerhalb des Symposiums soll beleuchtet werden, inwiefern die unmittelbare Verbreitung von Information durch das Internet einen neuen Bilderglauben begünstigen kann.

Gäste: Suha Arraf, Filmemacherin, Haifa, IL Monique Bellan, Orient Institut, Beirut, LBN Dirk Engling, Chaos Computer Club, Hamburg (tbc.) Jule Hillgärtner, Kunstverein Braunschweig Jens Maier-Rothe, Ausstellungsraum Beirut, Kairo, EGY Verena Straub, Humboldt Universität zu Berlin

SCREENING: Rabih Mroué: Pixelated Revolution, 2012

Architektur als Zeichen

12. Juni 2015, 10 - 18 Uhr

Architektur als Zeichen?

Lektüre - Workshop Architektursemiotik

Veranstalter: Dr. Frank Schmitz Vertretung der Juniorprofessur für Architekturgeschichte Universität Hamburg, Kunstgeschichtliches Seminar Dr. Christoph Baumberger ETH Zürich, Institut für Umweltentscheidungen

Gastreferent: Prof. em. Dr. Claus Dreyer, Detmold

Veranstaltungsort: Kunstgeschichtliches Seminar, Edmund-Siemers-Allee 1 (Westflügel), 20146 Hamburg

Der ganztägige Lektüre - Workshop widmet sich semiotischen Ansätzen in der Architekturtheorie. Grundlegende Texte von Hans Sedlmayr, Umberto E co und Roland Barthes werden kritisch diskutiert , ergänzt durch einzelne Impulsvorträge. A m Beispiel der besonders wirkmächtigen Schrift Lernen von Las Vegas (1972) von Robert Venturi, Denise Scott - Brown und Stephen Izenour soll zudem nachvollzogen werden , wie stark semiotische Ansätze seit den 1970er Jahren zum Bestandteil von Architekturtheorie wurden. Der Lektüre - Workshop „Architektur als Zeichen?“ untersucht die Semiotik als Begriffssystem, mit dem einzelne Bauten und ganze Städte in ihrer Zeichenfunk tion beschrieben werden können. Eine zentrale Fragestellung wird dabei sein, ob und wie sich originär sprachwissenschaftliche Begriffe wie „Referenz“, „Syntax“ oder „Text“ auf Architektur und Städtebau anwenden lassen. Anhand jüngerer Untersuchungen soll a bschließend diskutiert werden, inwieweit Architektursemiotik als Kulturtheorie Aktualität beanspruchen und als Beitrag einer Positionsbestimmung der Architekturwissenschaft verstanden werden kann. Der Workshop richtet sich an fortgeschrittene Studierende, Promovierende und Post - Docs aus den Bereichen Kunstgeschichte, Architektur, Literaturwissenschaft, Philosophie und verwandten Fächern. Ein Reader wird in digitaler Form bereitgestellt.

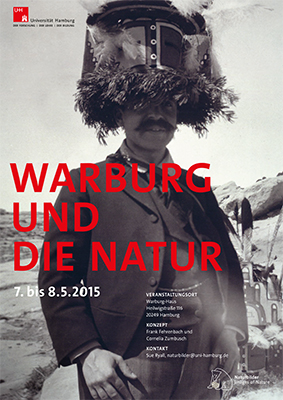

Aby Warburg und die Natur

7.-8. Mai 2015

Aby Warburg und die Natur

Workshop

Kontakt:

Sue Ryall

Geschäftsstelle Naturbilder/Images of Nature

Telefon +49 40 42838-8130

naturbilder"AT"uni-hamburg.de

www.uni-hamburg.de/naturbilder

Warburgs Rede von der Lebendigkeit, Lebenskräftigkeit und dem Nachleben der Bilder zeugt von der Bedeutung, die Natürliches für seine Konzeptualisierung der (Re-)Emergenz von Bildformeln hat. Vom Wind und dem bewegten Beiwerk in der Botticelli-Dissertation über die Sterne in den Studien zur Astrologie bis hin zum Blitz im Vortrag über das Schlangenritual tritt die Natur selbst immer wieder als bildergenerierende Instanz auf. Umso erstaunlicher, dass die Bedeutung der Natur für Warburg noch kaum erforscht ist – zumal Warburg diesen Zusammenhang durchaus systematisch adressiert hat. Seine Forschungen zur Pathosformel verankern Bilder in der Motorik und Kinetik des menschlichen Körpers, seine Ausdruckskunde sowie seine Vorstellung von einem Bildgedächtnis, aus dem sich die bildende Kunst bis in die Moderne hinein speist, orientieren sich an anthropologischen, physiologischen und psychologischen Modellen der menschlichen Natur.

Dabei identifiziert Warburg das Grundproblem der menschlichen Bildproduktion nicht nur vor dem Hintergrund naturmagischer, naturphilosophischer oder naturwissenschaftlicher Vorstellungen und Beschreibungsweisen. Auch unterhalten seine eigenwilligen Begriffsübernahmen wie Mneme, Erbgut, Erbmasse, kinetische und potentielle Energie, Dynamogramm,

energetisches Engramm ein überaus enges Verhältnis zu zeitgenössischen naturwissenschaftlichen Modellen.

Welchen methodischen Status haben Vererbungslehre und Evolutionsbiologie, Völkerpsychologie und Affektpsychologie,

aber auch Physik und Mathematik für Warburgs Bilderdenken? Welche Rolle spielen Warburgs eigene Aufzeichnungssysteme, seine Skizzen und Schemata? Lässt sich eine Epistemologie des Transfers zwischen Kultur- und Naturwissenschaft freilegen, die auch für aktuelle Bewegungen zwischen Natur- und Kulturwissenschaft aufschlussreich sein könnte?

Konzept:

Frank Fehrenbach und Cornelia Zumbusch

Ort:

Warburg-Haus

Heilwigstrasse 116

20249 Hamburg

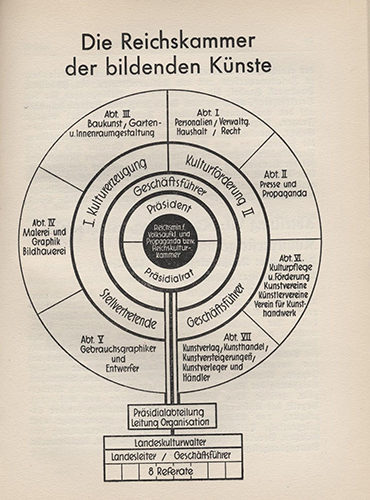

„Die Kammer schreibt schon wieder!“ Das Reglement für den Handel mit moderner Kunst im Nationalsozialismus

12. und 13. März 2015

Internationales Symposium des Kunstgeschichtlichen Seminars der Universität Hamburg

„Die Kammer schreibt schon wieder!“

Das Reglement für den Handel mit moderner Kunst im Nationalsozialismus

PROGRAMM (pdf)

Leitung:

Dr. Anja Tiedemann und Ina Jessen, M.A.

Ort:

Hörsaal C

Edmund-Siemers-Allee 1

2014 Hamburg

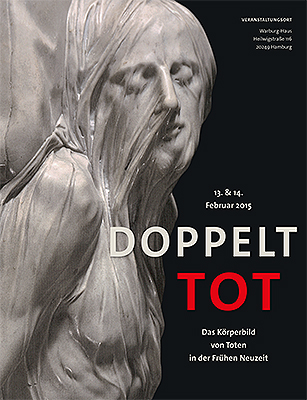

Doppelt tot. Das Körperbild von Toten in der Kunst der Frühen Neuzeit

13.-14.02.2015 im Warburg-Haus, Hamburg

Doppelt tot. Das Körperbild von Toten in der Kunst der Frühen Neuzeit

Leitung: Franca Dahm (Master-Studentin, Kunstgeschichtliches Seminar Hamburg) und Philip Schinkel (Bachelor-Student, Kunstgeschichtliches Seminar Hamburg); Schirmherrschaft: Prof. Dr. Iris Wenderholm (Kunstgeschichtliches Seminar Hamburg)

Bildtheoretische Reflexionen über die Ambivalenz, dass das tote Artefakt vorgibt etwas Lebendiges darzustellen, haben immer wieder Anlass gegeben, über die Beziehung der Kunst zu Tod und Lebendigkeit, Schein und Sein, An- und Abwesenheit nachzudenken. Zu dem bekannten Topos, dass die Aufgabe der Bilder eine mimetische und möglichst lebendige Verdopplung des Lebens sei, bemerkt Leonardo da Vinci in seinem posthum veröffentlichten Trattato della pittura, dass das Artefakt, gelinge es dem Künstler nicht das Lebendige möglichst lebendig darzustellen, sogar „doppelt tot“ sei. Was passiert also, wenn gar nicht das Lebendige möglichst lebendig, sondern der zweite Tod des Artefakts ausdrücklich gewünscht ist: wenn der Dargestellte ein Toter ist, der möglichst „lebendig“ tot gezeigt werden soll? Nicht nur die Vorstellung des Ausgleich schaffenden Objekts – der Tote wird durch ein lebendig wirkendes Bild ersetzt – ist hier ohne Belang, die Kunst muss auch gewissermaßen ihre Ideale verleugnen, denn es geht hier ja gerade nicht mehr um die Verlebendigung als Simulation der Lebendigkeit des Lebenden, sondern um die überzeugende Darstellung des Unbelebten. Die studentische Tagung versucht sich diesen Fragen zu nähern.

Kontakt: doppelttot"AT"gmail.com

Ort: Warburg-Haus

Klang-Kontakte. Kommunikation, Konstruktion und Kultur von Klängen

6. und 7. Februar 2015

Klang – Kontakte. Kommunikation, Konstruktion und Kultur von Klängen

Eine Tagung der Isa Lohmann-Siems Stiftung

PROGRAMM (pdf)

Klänge sind ständig präsente Bestandteile der vergangenen wie gegenwärtigen Lebenswelt und dringen auf sehr unterschiedlichen Ebenen – beispielsweise alltagskulturell, künstlerisch, musikalisch – in verschiedene Lebensbereiche ein. Die Allgegenwärtigkeit der Klänge bringt ein beständiges In-Kontakt-Treten und Kommunizieren zwischen Klingendem und Hörenden hervor.

Das interdisziplinär ausgerichtete Symposium der Isa Lohmann-Siems Stiftung fragt, was in diesem „Dazwischen“ passiert, was das Potential des Klangs ist und welche Verhältnisse entstehen. Es betrachtet das ephemere Phänomen Klang als Übermittler, als Berührungspunkt und Interpretationsraum. Dem „Dazwischen" soll sich unter verschiedenen Blickwinkeln angenähert werden - Schwerpunkte sind dabei Konstruktionen und Gestaltungen von Klängen, Übersetzungen in andere Medien und damit einhergehende Rezeptionsprozesse. Weitere Informationen und Näheres zur Tagung und zum Forschungsprojekt unter: ils-stiftung.de

Leitung:

Anna Symanczyk

Daniela Wagner

Miriam Wendling

Ort:

Warburg-Haus

Heilwigstrasse 116

20249 Hamburg

21.4.2017

Lapis Politicus

Historische Schichtungen einer politischen Ikonographie der Steine

Die geologische Beschaffenheit der Erde ist seit jeher ein Politikum. Die Nutzung mineralischer und fossiler Bodenschätze im Prozess der Zivilisation hat tiefgreifende Veränderungen von Landschaften und Städten bewirkt, betrifft daher die Gestaltung des Gemeinschaftslebens, die Politik. Nicht ohne Grund wird bereits von Plinius d.Ä. Naturbeherrschung und Steinvernichtung durch den Menschen mit der Macht der Götter verglichen. Eine Vielzahl von Bildern, die Steine darstellen oder aus ihnen erstellt werden, sowie Beispiele der materiellen Kultur-und Architekturgeschichte weisen Einschreibungen politischer Ikonografien auf, denen auf diesem Workshop nachgegangen werden soll. Anhand von aussagekräftigen Fallbeispielen und der Analyse zentraler Topoi soll erschlossen werden, in welcher Weise Vorstellungen von Stein und von politischen Prozessen miteinander verflochten sind, sich determinieren und bedingen. Der Workshop beabsichtigt, die Forschungen zur Politischen Ikonografie zu fördern, um Fragen der Materialsemantik zu erweitern und zudem kunst- und bildhistorisches Bewusstsein für die gegenwärtigen umweltpolitischen Debatten zu erzeugen. Der Zeitrahmen ist kulturgeschichtlich von der frühen Neuzeit zur Gegenwart definiert und zugleich geologisch bestimmt: vom späten Holozän zum Anthropozän. Der Workshop bildet den Abschluss und Ausblick des DFG-Projektes natura – materia – artificio. Die Reflexion von Naturmaterialien in bildender Kunst und Kunsttheorie vom 15. bis ins frühe 18. Jahrhundert.

KONZEPT

Peter Krieger

Iris Wenderholm

VERANSTALTUNGSORT

Warburg-Haus

Heilwigstraße 116

20249 Hamburg

ORGANISATORISCHES

Franca Buss

franca.buss"AT"uni-hamburg.de

Rolling Stones - Begehrte Steine aus der Ferne

Freitag, 12. Dezember 2014

Rolling Stones Begehrte Steine aus der Ferne

Interdisziplinärer Workshop

>

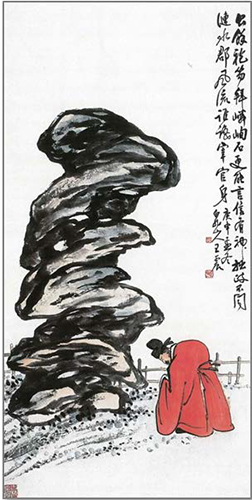

Mi Fu verbeugt sich vor einem Stein, Wang Zhen (1867-1916), Private Sammlung

Wegen der hohen Wertschätzung des Marmors habe man, so berichtet Plinius, ganze Gebirge abgetragen und von weit her über das Meer nach Rom gebracht. Vergleichbares gilt noch heute, hat doch z. B. Richard Meyer 15.000 Tonnen weißen Marmors aus Europa zur Bekleidung des Getty Center nach Los Angeles schaffen lassen. Der Steintransfer ist indessen mehr als eine Transportleistung. Marmor aus Carrara, chinesische Gartensteine aus dem Tai-See oder gar „Steine vom Himmel“ – galten über lange Zeiträume als besonders begehrenswert und wurden oft unter schwierigen Bedingungen abgebaut, geborgen und transportiert. Mit dem Stein konnte seine Verwendungs- und Bedeutungsgeschichte transferiert werden. Welche Potenziale und welche Semantiken einzelnen Steinarten in unterschiedlichen Kulturen zugeschrieben wurden, welche Qualitätsmerkmale wie Farbe, Form, Härte oder Klang geschätzt wurden und welche Funktion die Steine und ihr Transfer übernahmen, soll im Workshop aus kunsthistorischer und sinologischer Perspektive diskutiert werden.

Veranstaltet vom Kunstgeschichtlichen Seminar und der Abteilung für Sprache und Kultur Chinas (ChinA). Prof. Dr. Monika Wagner Prof. Dr. Michael Friedrich

Veranstaltungsort: Universität Hamburg, Asien-Afrika-Institut, Rm. 123, Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, 20146 Hamburg

Der Orientalismus in der Kunst des 19. Jahrhunderts auf der Iberischen Halbinsel und in Iberoamerika - El Orientalismo en el Arte del siglo XIX en la Península Ibérica e Iberoamérica

12.-13. Dez. 2014, Hamburg, Warburg-Haus

Der Orientalismus in der Kunst des 19. Jahrhunderts auf der Iberischen Halbinsel und in Iberoamerika - El Orientalismo en el Arte del siglo XIX en la Península Ibérica e Iberoamérica

Kolloquium der Carl Justi-Vereinigung zur Förderung der kunstwissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Spanien, Portugal und Iberoamerika

PROGRAMM (pdf)

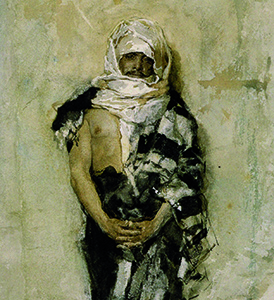

Orientalismus, das hat vor allem die jüngere Forschung unterstrichen, lässt sich nicht in einfachen Dichotomien und Alteritätskonzepten beschreiben, sondern die Diskurse, die der Orientalismus hervorgebracht hat, sind heterogener und vielstimmiger, als am Beginn der wissenschaftlichen Auseinandersetzungen angenommen wurde. Daher geht man heute auch nicht mehr davon aus, dass die orientalistische Malerei von relativ homogenen, transnationalen Topoi kolonialer Imaginationen bestimmt wird. Ein Beispiel, an dem sich das vielleicht in besonderem Maß zeigen lässt, ist die Malerei des Orientalismus in Spanien. Denn dieses Land wurde im 19. Jahrhundert vielfach selbst als „Orient Europas“ bezeichnet. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie eine orientalistische Malerei auf diese Situation antwortet: Findet hier eine Autoexotisierung statt, welche diese Differenzkonstruktion affirmiert? Welche Rolle spielen maurische Motive etwa in der Konstruktion einer spanischen Nationalgeschichte, wenn Baudenkmäler wie die Alhambra besonders hervorgehoben werden? Oder findet eine territoriale Verschiebung statt? Suchten spanische Künstler in Nordafrika die Differenzerfahrung, die Nordeuropäer auf ihren Spanienreisen postulierten? Im Rahmen der Tagung sollen visuelle Diskurse über Zeitvorstellungen, den Harem und die Sklaverei, aber auch kulturelle Codierungen von Landschaft oder Männlichkeitskonstruktionen in den Blick genommen werden, um die „double consciousness“ in den orientalistischen Diskursen Spaniens und Iberoamerikas nachzeichnen zu können, die vielfach das Bewusstsein einer Paradoxie offenbart, gleichzeitig Subjekt und Objekt des orientalistischen Blickregimes zu sein.

El Orientalismo, tal como han subrayado sobre todo los estudios más recientes, no se puede describir en dicotomías y conceptos de alteridad sencillos, pues los discursos que han surgido del Orientalismo son más heterogéneos y variados de lo que se suponía en los primeros análisis científicos. Por ello hoy en día ya no se parte de que la pintura orientalista esté determinada por temas trasnacionales de imaginaciones coloniales relativamente homogéneos. Un ejemplo en el que se puede demostrar esto en especial medida tal vez sea la pintura del Orientalismo en España. En el siglo XIX este país fue repetidamente designado él mismo como “Oriente de Europa”. Se plantea por tanto la cuestión sobre cómo responde a esta situación una pintura orientalista: ¿Tiene aquí lugar una autoexotización que afirma esta construcción de la diferencia? ¿Qué papel tienen los motivos árabes por ejemplo en la construcción de una historia nacional española cuando se destacan especialmente monumentos arquitectónicos como la Alhambra? ¿O tiene lugar un desplazamiento territorial? ¿Buscaron artistas españoles en el Norte de África la experiencia de la diferencia que los nordeuropeos postularon en sus viajes a España? En el marco de este Congreso se tratará de observar discursos visuales sobre conceptos temporales, el harén y la esclavitud, pero también codificaciones culturales del paisaje o construcciones de la masculinidad para poder indagar en los discursos orientalistas de España e Iberoamérica la “double consciousness” que a menudo pone de manifiesto la conciencia de una paradoja de ser a la vez sujeto y objeto de la mirada orientalista.

Konferenzsprachen: Deutsch, Spanisch, Englisch

Idiomas de la conferencia: alemán, español, portugués, inglés

Kraft, Intensität, Energie. Zur Dynamik der Künste zwischen Renaissance und Moderne

Kraft, Intensität, Energie. Zur Dynamik der Künste zwischen Renaissance und Moderne

Donnerstag, 4.12. bis Samstag, 6.12.2014

Tagung der Forschungsstelle „Naturbilder“ am Kunsthistorischen Seminar der Universität Hamburg.

PROGRAMM (pdf)

Traditionell durch eine Vielzahl von Umschreibungen erfasst (energeia/dynamis, virtus, vis, impetus, forza usw.), markieren „Kräfte“ das Zentrum wirkungsästhetischer Strategien; sie zielen auf eine für die Betrachter evidente Dynamik der Artefakte. Zugleich beziehen sich Kunst und Technik seit jeher auf die Kräfte der Natur, die sie nachzuahmen, zu bändigen und zu überbieten suchen. Uns interessieren die Transformationen des Begriffs, der Kunst, Physik, aber auch Politik und Religion lange Zeit eine gemeinsame Basis bot, bevor die Kraft allmählich aus der physikalischen Axiomatik verschwand. Gleichzeitig begann die Karriere der Kraft als kulturelle, psychische und zuletzt ästhetische Kategorie, die als Qualitätskriterium den künstlerischen Diskurs noch immer prägt.

Veranstaltungsort

Universität Hamburg

Hauptgebäude

Hörsaal C (Erwin Panofsky-Hörsaal)

Edmund Siemers-Allee 1

20148 Hamburg

Konzept

Frank Fehrenbach und Robert Felfe

Tagungsorganisation

Sue Ryall

Geschäftsstelle Naturbilder/Images of Nature

naturbilder"AT"uni-hamburg.de

Frauen und Päpste

FRAUEN UND PÄPSTE

Zur Konstruktion von Weiblichkeit in Kunst und Urbanistik des römischen Seicento

19. – 21. Februar 2014

Viel zu wenig wurde bislang nach den in Frauendarstellungen des römischen Seicento enthaltenen Konventionen oder Vorannahmen über Geschlechter, Geschlechterbeziehungen, Weiblichkeit und — implizit oder explizit — Männlichkeit gefragt. Das geschlossen wirkende kulturelle System des römischen Seicento wirft die Frage auf, ob es Frauen gab, die sich als künstlerische, mäzenatische und kulturpolitische Protagonistinnen positionieren konnten und welche Instrumente ihnen zur Verfügung standen. Wie genau definierte sich im päpstlichen Rom der Spielraum, in dem Frauen wie Artemisia Gentileschi oder Giovanna Garzoni künstlerisch agieren konnten? Andere Frauen, wie Christina von Schweden, sammelten Kunst oder hinterließen in Ausstattungs- und Bauprojekten ihre Spuren. Die Tagung fokussiert Phänomene und Repräsentationen von Weiblichkeit im päpstlichen Rom zwischen 1580 und 1700 und stellt zur Diskussion, wie Weiblichkeit in unterschiedlichen Kontexten modelliert wurde.

PROGRAMM (pdf)

Leitung

Eckhard Leuschner

Email(eckhard.leuschner"AT"uni-erfurt.de")

Iris Wenderholm

Email(iris.wenderholm"AT"uni-hamburg.de)

Ort

Warburg-Haus

Heilwigstraße 116

20249 Hamburg

Verrückt, Verrutscht, Versetzt. Zur Verschiebung von Gegenständen, Körpern und Orten

Verrückt, Verrutscht, Versetzt. Zur Verschiebung von Gegenständen, Körpern und Orten

Eine Tagung der Isa Lohmann-Siems Stiftung

7. 2. 2014, 13:00 bis 8. 2. 2014, 18:00

Als alltagskulturelle Technik spielt das Verschieben ebenso eine Rolle wie als Strategie und Motiv der Künste. Die Verschiebung von Gegenständen, Körpern und Orten ist ein Prozess, der sich ununterbrochen vollzieht. Auch wenn er nicht unbedingt mit einer Störung der Ordnung einhergeht, sondern sich unauffällig ereignet, kann durch ihn Aufmerksamkeit erzeugt und Sinn konstituiert werden sowie eine eigene Ästhetik entstehen.

Im Zentrum der Tagung stehen Themen, die sich mit der Praxis des – bewussten oder unbewussten – Verrückens,

Verrutschens und Verschiebens beschäftigen. Es geht um Dinge, die nicht mehr an dem Platz sind, dem sie (vermeintlich) originär entstammen oder dem sie zugewiesen worden sind. Manchmal sind sie nur ein klein wenig verrutscht, manchmal an eine gänzlich andere Stelle gerückt. Dadurch kann sich ihre Bedeutung ›verschieben‹, aber auch die Bedeutung des verlassenen oder neu eingenommenen Ortes oder Raumes wandeln. Was passiert vor, während und nach Verschiebungen?

Lassen sich Prinzipien beobachten und wo liegen mögliche Grenzen? Was sind die kulturanalytischen Potentiale in der

Auseinandersetzung mit Phänomenen der Verschiebung?

PROGRAMM (pdf)

Leitung

Daria Dittmeyer-Hössl

Jeannet Hommers

Sonja Windmüller

Ort

Warburg-Haus

Heilwigstraße 116

D-20249 Hamburg

Der Achte Tag. Naturbilder in der Kunst des 21. Jahrhunderts - 31. 1. 2014 bis 1. 2. 2014

Der Achte Tag. Naturbilder in der Kunst des 21. Jahrhunderts

31.1.14, 15:00 und am 1.2.14, 10:15-19:00

Die Tagung eröffnet die neue, von der Alexander von Humboldt finanzierte Forschungsstelle „Naturbilder“ am Kunsthistorischen Seminar der Universität Hamburg.

PROGRAMM (pdf)

Veranstaltungsort

Universität Hamburg

Hauptgebäude

Hörsaal C (Erwin Panofsky-Hörsaal)

Edmund Siemers-Allee 1

20148 Hamburg

Konzept

Frank Fehrenbach und Matthias Krüger

Tagungsorganisation

Sue Ryall

Geschäftsstelle Naturbilder/Images of Nature

naturbilder"AT"uni-hamburg.de

The Afterlife of the Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg Traditions in the Development of the Warburg Institute - 12. 12. und am 16. 12. 2013

The Afterlife of the Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg

Traditions in the Development of the Warburg Institute

A Commemoration of the Migration in December 1933

am 12. 12. und am 16. 12. 2013

Organisiert von Uwe Fleckner (Hamburg) and Peter Mack (London)

Um an die Übersiedlung der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg nach London im Dezember 1933 zu erinnern, veranstalten das Warburg Institute (London) und Kunstgeschichtliche Seminar am 12. Dezember 2013 (Ort: Warburg-Haus) und 16. Dezember 2013 (Ort: Warburg Institute, London) eine Doppeltagung mit internationalen Wissenschaftlern.

Die Veranstaltung in Hamburg wird sich den Auswirkungen des intellektuellen Ansatzes des Warburg Institute auf die englische Wissenschaftslandschaft widmen, die Londoner Veranstaltung wird untersuchen, wie der Umzug nach London die Forschungsansätze der K.B.W. verändert hat. Beide Veranstaltungen werden gefördert von der Hamburger Behörde für Wissenschaft und Forschung.